悲しみを美に変える能の力 〜グリーフケアと心の再生への道〜

序章 なぜ「能とメンタルヘルス、グリーフケア」を語るのか

私たちは誰しも、人生のある瞬間に「喪失」という名の嵐に直面する。愛する人の死、長年勤めた職の喪失、肉体の衰え、そして社会的役割の変化。これらは単なる出来事ではなく、心の奥深くに影を落とし、「生きるとは何か」という根源的な問いを突きつける。しかしその問いの中にこそ、癒しと再生の種が潜んでいる。能(Noh)は、まさにこの“問い”を形にした芸術である。

能は日本文化における「悲しみの哲学」を最も端的に示す舞台芸術である。そこでは、喪失が否定されず、むしろ受け入れられ、静けさのうちに昇華されていく。能の舞台では、死者が生者に語りかけ、過去と現在、夢と現実、悲嘆と癒しが交錯する。この曖昧な境界の世界こそ、心が再び息を吹き返す“間(ま)”である。西洋の心理療法が言語による理解と表現を重視するのに対し、能は沈黙と身体によって心を癒す。沈黙は、欠落ではなく、感情の容れ物であり、魂の再生の場である。

悲嘆(grief)は、単なる感情ではない。それは、喪失を通して自分自身の存在を再構築する過程である。現代心理学ではこれを「グリーフワーク(悲嘆の仕事)」と呼び、感情を表現し、意味を見出す過程が癒しに不可欠とされている。能はこの“意味の再構築”を、象徴的な表現と儀礼的構造の中で描いてきた。観客はただ物語を観るのではなく、静寂と動作の間(ま)を通じて自らの悲嘆と共鳴する。そこに生まれる“共感の沈黙”は、言葉を超えた癒しの力を持つ。

たとえば、欧米では「悲しみを乗り越える」ことが重視されるが、能は「悲しみと共に生きる」ことを教える。能の登場人物たちは、悲しみを拒まず、それと共に舞い、語り、最終的に静寂の中に還っていく。そこには、「悲しみを消すのではなく、抱きしめる」という思想がある。この姿勢は、マインドフルネスやセルフコンパッション(自己への思いやり)など、現代のメンタルヘルス実践とも響き合う。

また、能は単なる芸術ではなく、共同体の再生を担う儀礼でもある。中世日本では、疫病や戦乱の後に能が演じられ、死者を鎮め、生者を癒す役割を果たした。観客は、悲しみに沈む霊の語りを通して、自らの喪失を重ね合わせる。涙を流すことなく、静かに心を鎮めながら、無言の共感が生まれる。この“共有された沈黙”は、心理療法でいう「共感的場(empathic field)」に近い。能は、古代の儀礼と現代の心理臨床をつなぐ「癒しの構造」を持っているのである。

さらに重要なのは、能が「身体の記憶」を通じて心を癒す点である。呼吸、姿勢、声の共鳴、仮面の使用──これらはすべて身体的な実践であり、心の働きと密接に関わっている。身体の動きが心を整えるという考え方は、現代神経科学においても裏付けられている。ベッセル・ヴァン・デア・コーク(Bessel van der Kolk)が『The Body Keeps the Score』で説くように、「心の傷は身体に刻まれる」。能は、この身体に宿る記憶を呼吸と舞によって“書き換える”儀礼である。

つまり能は、悲嘆を癒す「身体的瞑想」であり、「共同体的カウンセリング」であり、「哲学的芸術」である。個人の内的世界と社会的秩序、そして宇宙的調和がひとつの舞台で統合される。その根底に流れるのは、「静けさの中に真理がある」という日本的精神である。

現代において、この能的癒しの知恵はますます重要になっている。コロナ禍以降、孤立・喪失・不安は世界規模で拡大した。私たちは喪失の時代に生きている。しかし、能の世界はその中に“希望”を見出す術を示している。沈黙に耳を澄まし、呼吸を整え、悲しみを抱きながら美を見出す──そこにこそ、現代人が忘れかけた「心の技法(mental artistry)」がある。

本稿では、能の構造を心理学的・文化的観点から読み解き、悲嘆と再生のプロセスを探る。そして、能の身体技法や沈黙の哲学が、いかに現代のメンタルヘルスケアやグリーフケアに応用可能かを明らかにしていく。能の静けさは、単なる古典の美ではなく、心の科学であり、人間存在の深淵を照らす光である。

第1章 能における「悲嘆」と「再生」の構造

能は、古代日本の宗教儀礼に起源を持つ。もともとは神々を鎮め、死者の魂を慰めるための祭祀として生まれた。その精神的背景には、仏教の無常観や神道の自然信仰が交錯しており、人間の生死や悲嘆を超越的に包み込む世界観がある。したがって、能の物語構造そのものが“悲嘆の循環”を象徴している。すなわち、出会い(邂逅)→語り(苦悩の表現)→舞(昇華)→静寂(再生)という四段階の流れである。

夢幻能では、死者が現れて過去を語り、舞い、そして消える。これは単なる幻想ではなく、心理的プロセスの象徴である。悲嘆を抱えた者の心の中に、亡き人の記憶が“幻”として現れ、その記憶を受け止め、語り、昇華していく過程で、心が静かに癒されていく。『葵上』の六条御息所の霊が、怒りと嫉妬を経て鎮まる様は、感情の統合そのものである。『隅田川』における母親の沈黙は、悲しみの受容の象徴であり、そこには声なき祈りが宿る。

能の“再生”は、感情の爆発や外的救済によって成されるのではない。むしろ、沈黙のうちに、観る者自身の心が呼応し、悲しみを抱擁することで起こる。観客は舞台を通して、他者の悲嘆に共鳴しながら、自らの喪失を再体験する。この「共感的再体験」が、能における最大の心理的効果である。現代心理学で言えば、トラウマを“再演”しつつも、安全な距離の中で統合していくプロセスである。

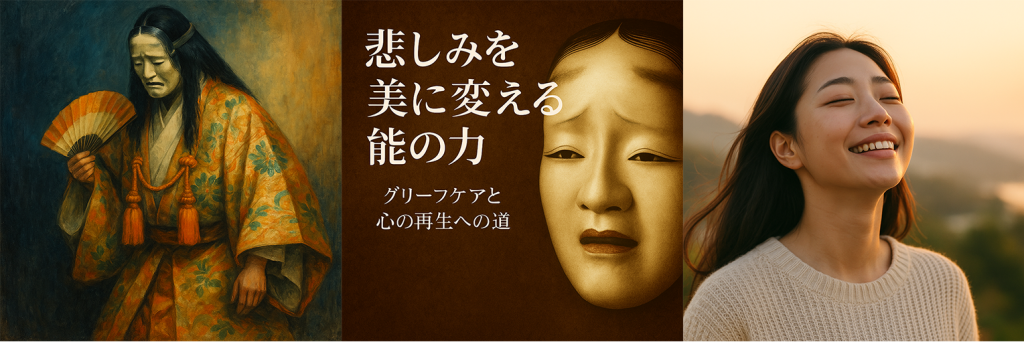

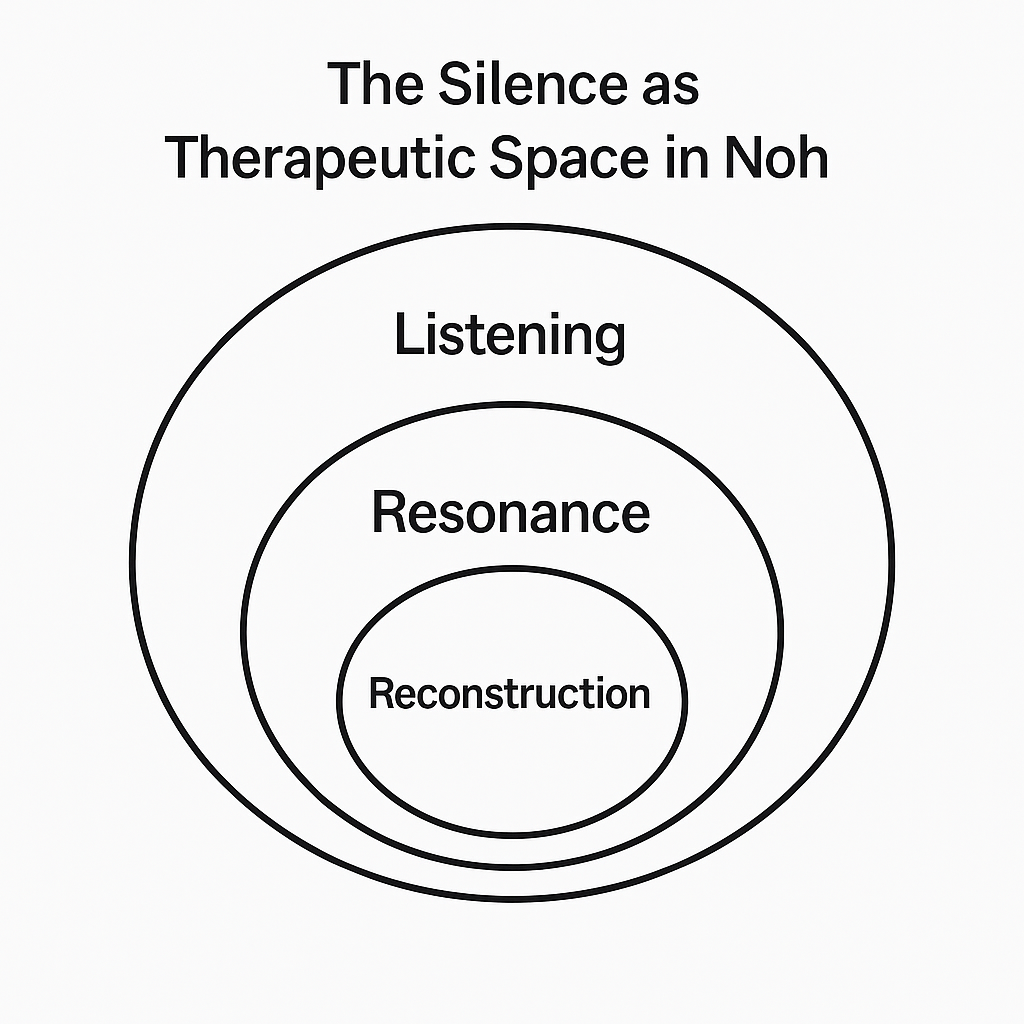

[Fig.1 Structure of Grief Process in Noh]

能の代表的作品を悲嘆段階モデルに対応づけた図。『海人』『葵上』『隅田川』『清経』『井筒』が、それぞれ否認から受容へ至る心の象徴として配置されている。

この構造を心理療法的に見れば、能の舞台は「集団的カウンセリング空間」である。演者は患者でもあり、聖職者でもある。舞台は儀礼的構造を持ち、観客は“共感の共同体”を形成する。能における再生の物語は、観客の心に「自己超越的な静けさ」を生む。悲嘆の彼方には、言葉にならぬ悟りのような“安らぎ”が待っている。

第2章 身体と声の統合──“間(ま)”が生む癒し

能の身体技法は、単なる演技ではない。それは、心の安定を導く“身体的瞑想”である。演者は稽古を通じて、身体を「祈りの器」とする。ゆるやかな歩行(ハコビ)、深い呼吸(息づかい)、そして沈黙の保持──これらは、いずれも心身統一の実践である。ハコビの動作は、一歩ごとに重心を大地に預け、心を落ち着ける。これにより、観客の呼吸も自然に同調し、心拍が静まる。能の舞台が持つ「沈黙の力」は、身体と呼吸の統合から生まれるのである。

科学的研究によれば、能の呼吸法には副交感神経の活性化効果があり、心拍変動の安定化をもたらす。ゆっくりとした呼吸と均整の取れた姿勢は、ストレスホルモンの低下を促し、心身の調律を整える。これは、マインドフルネス瞑想やヨーガにも通じる原理である。能は、外的には静止して見えるが、その内部では「深い動的瞑想」が進行している。

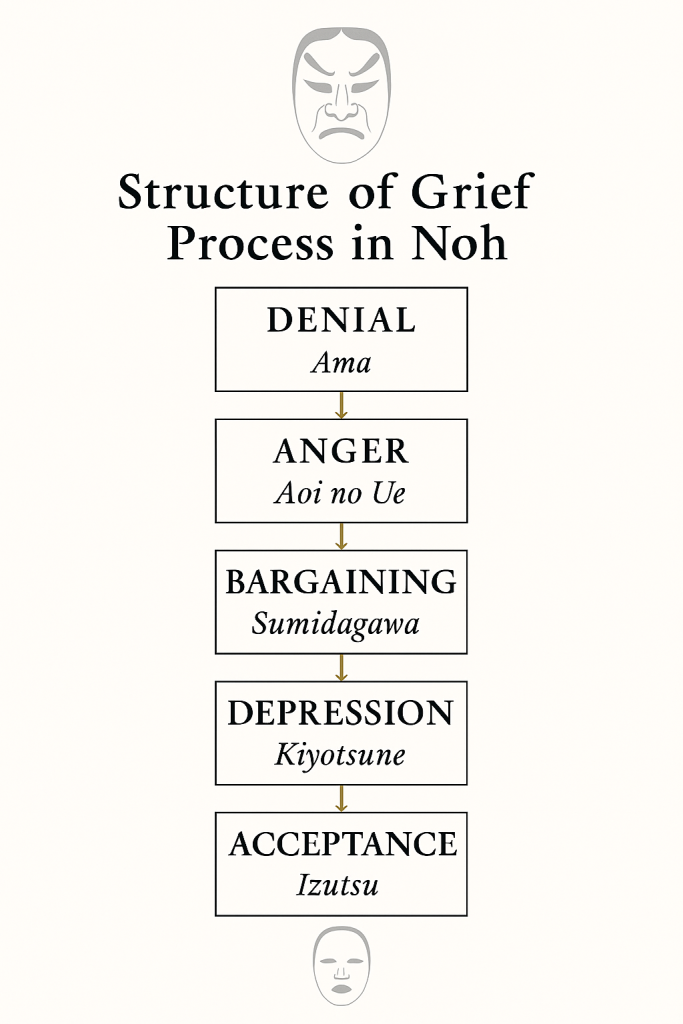

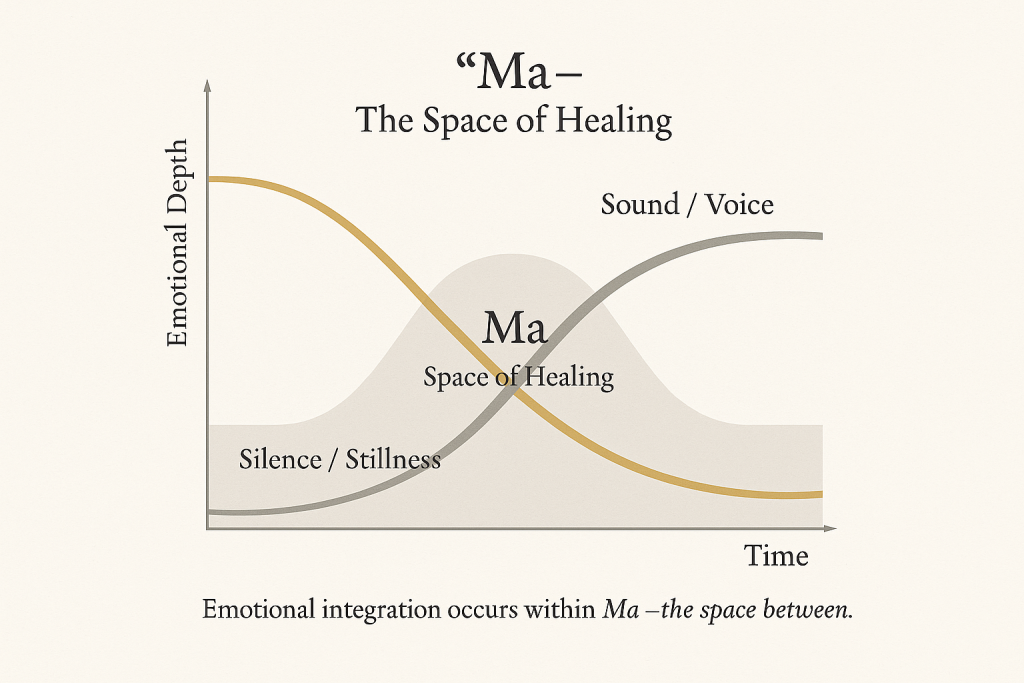

[Fig.2 “Ma” – The Space of Healing]

音と沈黙の波が交わるところに「間(ま)」が生まれ、そこに癒しが宿ることを示す図。感情の統合は、この“間”の中で起こる。

声の響きもまた、癒しの中核である。謡(うたい)は、単なる発声ではなく「魂の振動」である。低く長い音は、観客の身体に共鳴し、感情の波を整える。人間の脳波研究では、一定の周波数振動が心の安定に寄与することが知られている。能の謡は、まさにその“生理的リズム”を再構築する装置である。

さらに、仮面(能面)の使用は、心理的距離の確保に寄与する。能面をかけることで、演者は「個人の感情」から解放され、「普遍的存在」としての役割を演じる。これは心理療法の“ロール・ディスタンス”の概念に通じ、自己と感情の間に安全な距離を保ちながら、深い内省を可能にする。悲嘆を直接語らず、象徴を介して語ることが、人の心を守るのである。

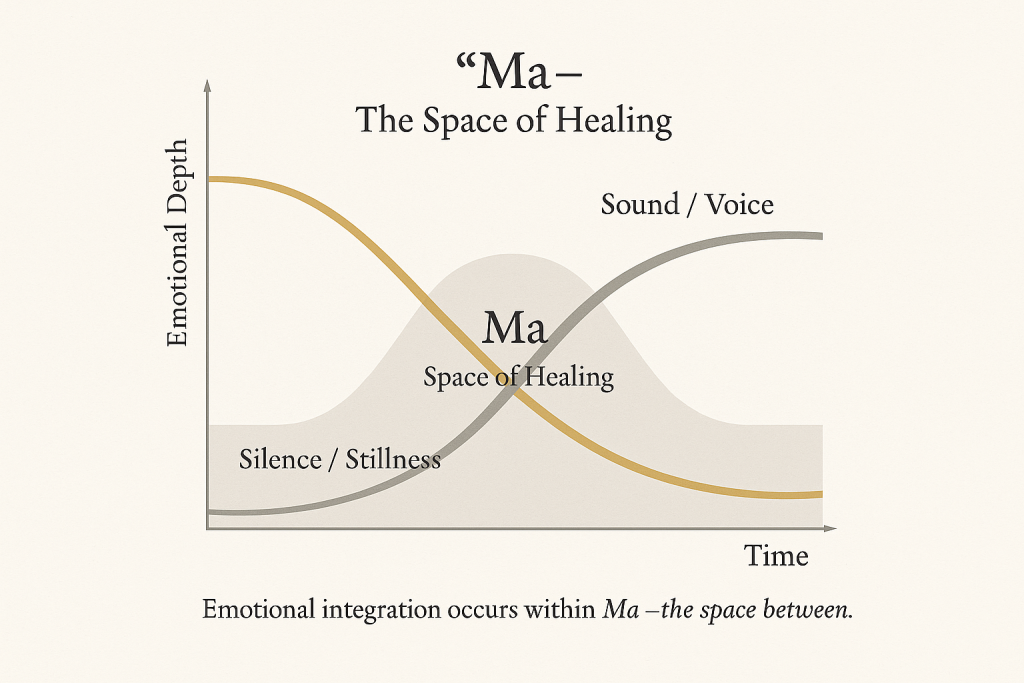

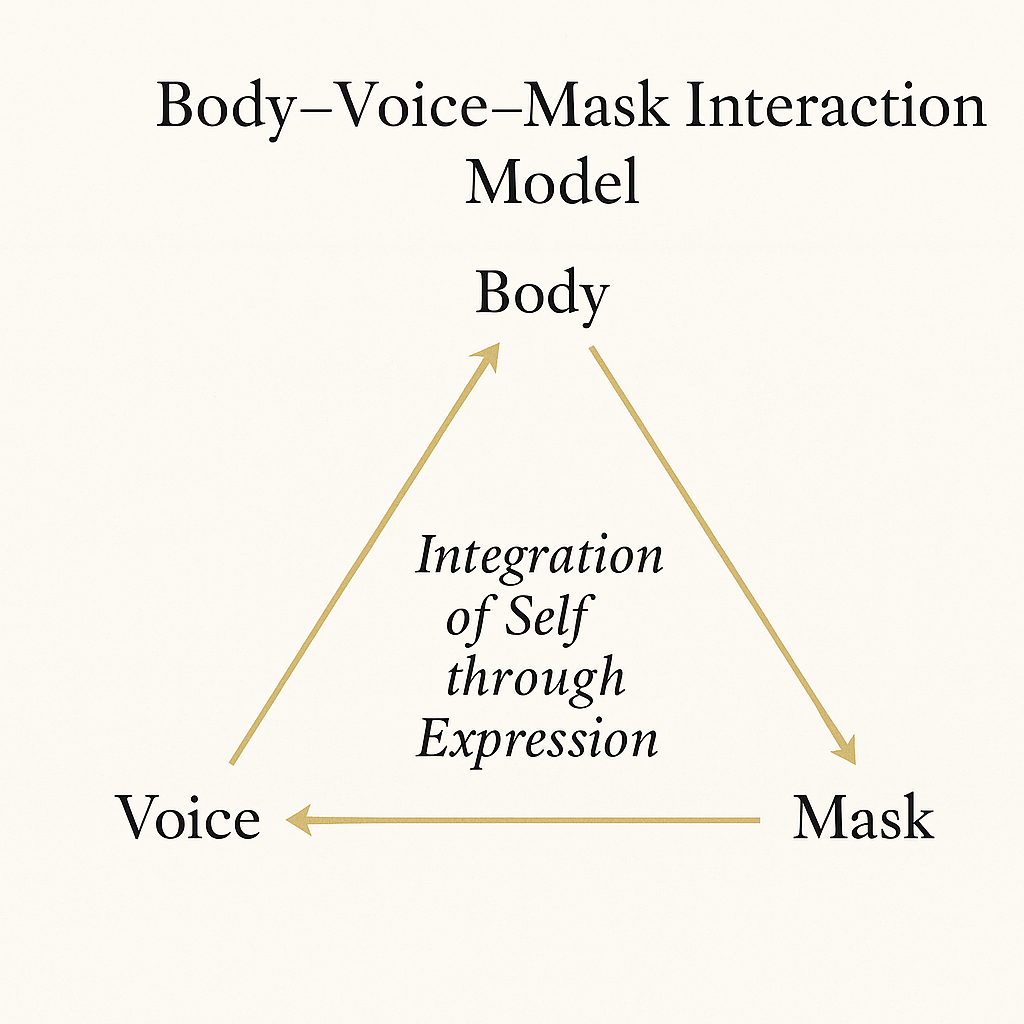

[Fig.3 Body–Voice–Mask Interaction Model]

身体(Body)、声(Voice)、仮面(Mask)の三要素が互いに作用し合い、中心に「Integration of Self through Expression(表現による自己統合)」が生まれることを示すモデル。

能の舞台では、身体・声・仮面が一体となって「心の静けさ」を作り出す。観客はその静けさの中に引き込まれ、自己の深層に触れる。これは、臨床心理学における「同調的沈黙(synchrony of silence)」にも相当する。能は、沈黙と身体の動きを通して、観客と演者の心を共鳴させる“共同瞑想空間”なのである。

第3章 伝統芸能による国際的グリーフケア比較

能のように、悲嘆を芸術として昇華する試みは世界各地に存在する。欧米では、ドラマセラピー(Drama Therapy)が心理療法として確立されており、演劇的な再現を通じてトラウマや悲嘆を癒す実践が広く行われている。参加者は自らの喪失体験を演じ、他者の共感を受け取りながら、感情の再統合を進める。特にイギリスやオランダでは、死別体験を扱う“グリーフ・パフォーマンス”が増えており、社会的トラウマの回復に寄与している。

アジアでは、インドのバラタナティヤム(Bharatanatyam)や韓国のタルチュム(Talchum)など、舞踊儀礼が悲嘆の表現手段として機能している。これらは神話的物語を通して、死や再生のテーマを共同体全体で共有する。踊り手の身体が語り、音楽が祈り、観客が共鳴する──それはまさに“文化的グリーフケア”の実践である。

[Fig.4 Cross-Cultural Ritual Healing Map]

欧米(Drama Therapy)、アジア(Ritual Dance)、日本(Noh Theater)の癒しの構造を比較し、すべてが「Grief & Resilience」に収束することを示すマップ。

日本の能は、これらと比べても独特である。能は言葉を極限まで削ぎ落とし、動作を最小化する。そこには「沈黙の美学」と「間の哲学」がある。欧米が“表出”を通して癒すのに対し、日本の能は“抑制”を通して癒す。すなわち、感情を語り尽くすのではなく、沈黙の中で受け入れる。この姿勢が、悲嘆を超えた“静寂の悟り”を生む。

この違いは、文化心理学の観点からも重要である。西洋は「自己の主張」を重んじる個人主義文化であり、感情の明示が癒しの条件とされる。一方、日本や東アジアは「調和と受容」を重視する集団主義文化であり、沈黙や非言語的共感が心の回復を支える。能は、この“静かなる共感”を極限まで洗練させた芸術である。

現代社会では、欧米型の「語る心理療法」と東洋的な「聴く沈黙の療法」が融合しつつある。能の実践は、この両者を橋渡しする貴重な文化資源である。心理療法士やグリーフケア専門家が能的アプローチを導入することは、心の回復をより深い次元で支える道となるだろう。

第4章 能における沈黙と“聴く力”──内なる対話の再生

能の本質を一言で表すなら、それは「沈黙の芸術」である。舞台上の沈黙は、単なる無音ではない。それは、演者と観客の呼吸が交わり、言葉を超えた共鳴が生まれる“場”である。心理学的に言えば、この沈黙は「安全な沈黙(therapeutic silence)」であり、心の内面に潜む感情を静かに浮かび上がらせる鏡である。

能における沈黙には三つの層がある。第一は「技としての沈黙」である。これは、演者の身体の制御によって生み出される時間の間(ま)である。第二は「精神としての沈黙」である。これは、演者自身が内なる静寂に入り、心を無にする境地。第三は「共有としての沈黙」である。観客と演者が同じ静けさを共有し、心の奥底でつながる状態である。この三層の沈黙が重なったとき、能は単なる芸術を超え、“魂の療法”となる。

臨床心理学者カール・ロジャースは「沈黙の中にこそ真の傾聴がある」と述べた。能の沈黙もまた、“聴く”という行為の極致である。観客はただ観るのではなく、舞台の静けさを“聴く”。その聴覚的沈黙の中で、悲嘆や不安、喪失の感情がゆっくりと形を変える。心理療法においても、沈黙は治療者とクライエントの間に“心の余白”を生み出す。能の沈黙は、この余白を芸術として体現している。

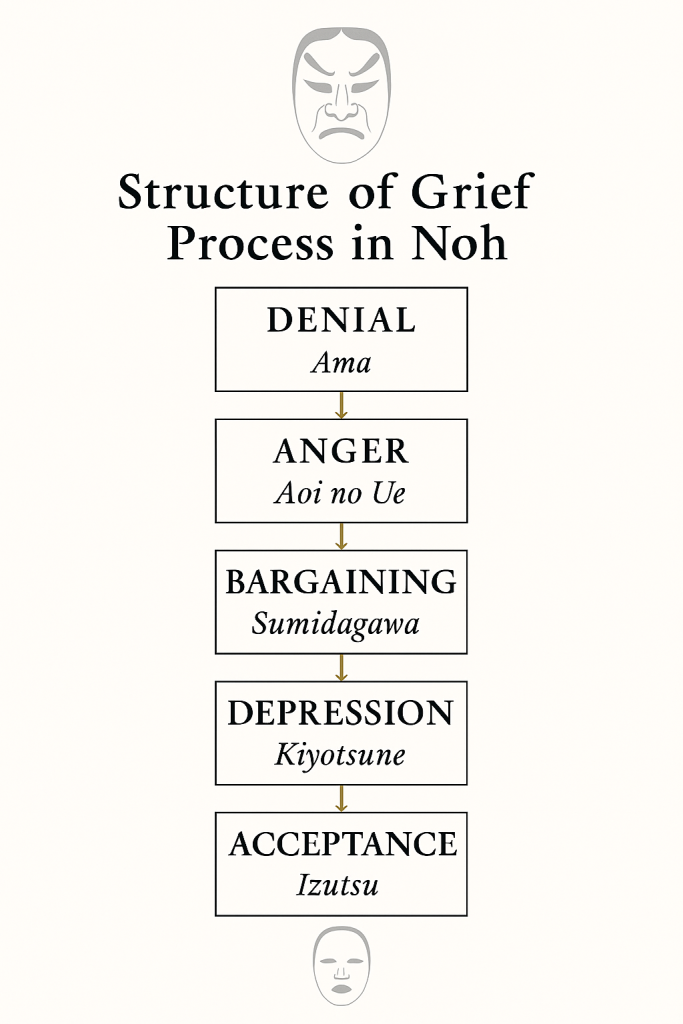

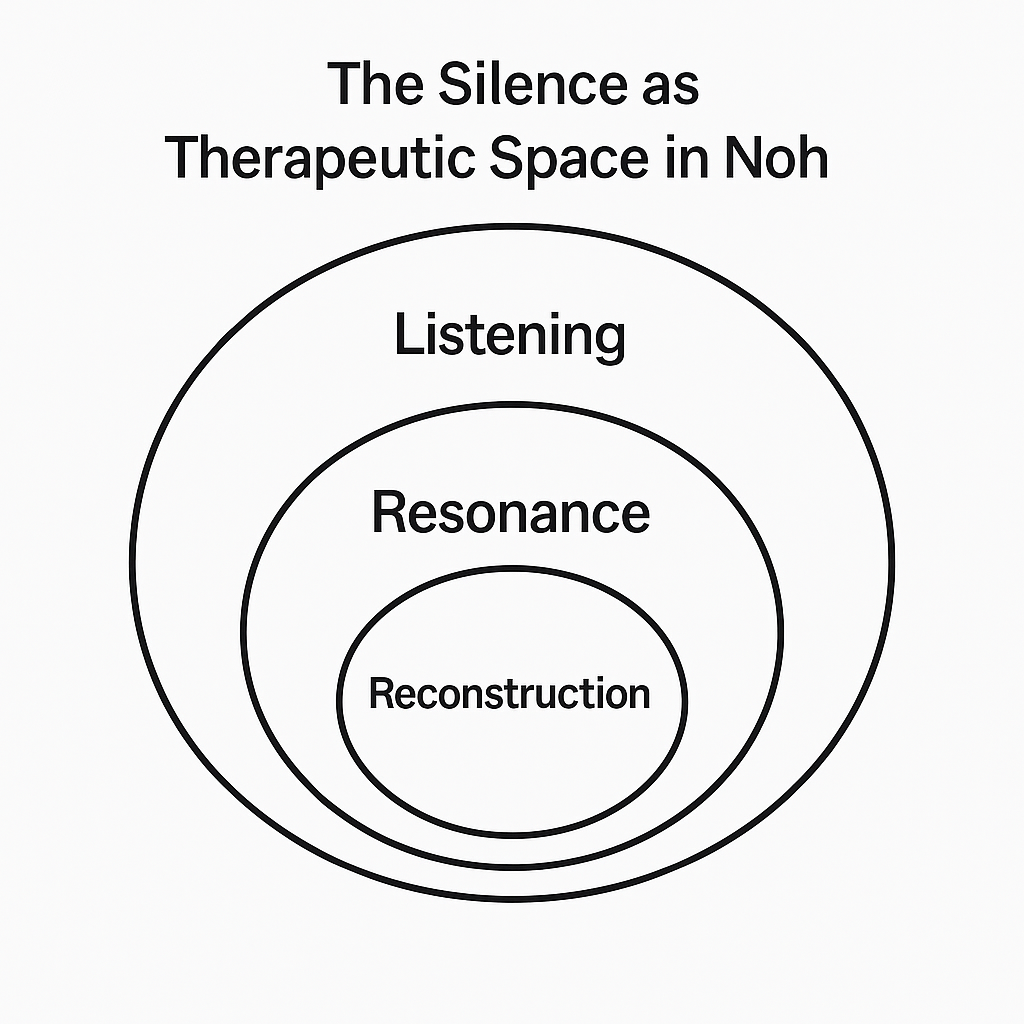

[Fig.5 The Silence as Therapeutic Space in Noh]

能の沈黙を「傾聴」「共鳴」「再構築」の三段階に分け、観客の心的変化と対応させた図。沈黙が能動的治癒の場であることを示す。

観客は沈黙に身を委ねることで、次第に自らの内なる声を聴くようになる。その瞬間、舞台上の演者と観客の境界が消える。能は「語らぬことによって語る」芸術であり、言葉を超えた共感の言語を生み出す。この沈黙の美学は、現代社会においても失われつつある“内なる静けさ”を取り戻すための道標である。

第5章 グリーフケアへの応用──能の心理的技法と現代臨床

能における身体と心の統合は、現代心理療法にも応用できる。特にグリーフケア(悲嘆支援)の分野では、能の呼吸・姿勢・仮面・沈黙の技法が「心身調和の儀礼」として高い効果を示すことが報告されている。

呼吸法は、心の安定の基盤である。能の演者は深い腹式呼吸を行い、ゆっくりとした息づかいで舞台を支配する。この呼吸は、自律神経の安定を促し、身体的リラクゼーションを導く。同様に、グリーフケアにおける“呼吸瞑想”も、感情の揺れを落ち着かせる手法として有効である。能の呼吸は「祈りの呼吸」であり、それは現代におけるマインドフルネス実践と深く共鳴する。

姿勢もまた、心の状態を映し出す。能の演者は背筋を伸ばし、重心を低く保つ。これは単なる身体の構えではなく、“心の姿勢”を象徴するものである。グリーフを抱える人々にとっても、身体の安定は心の安定を支える。心理療法の場で「身体を整えること」が重視されるのはそのためである。

仮面の使用も興味深い。能面は「他者の心を生きる」ための道具であり、自己と感情の間に距離をつくる。悲嘆に沈む人が直接感情を語るのは困難であるが、象徴を通して表現することで、心が守られる。能の仮面は、心理療法における“投影の安全基地”である。

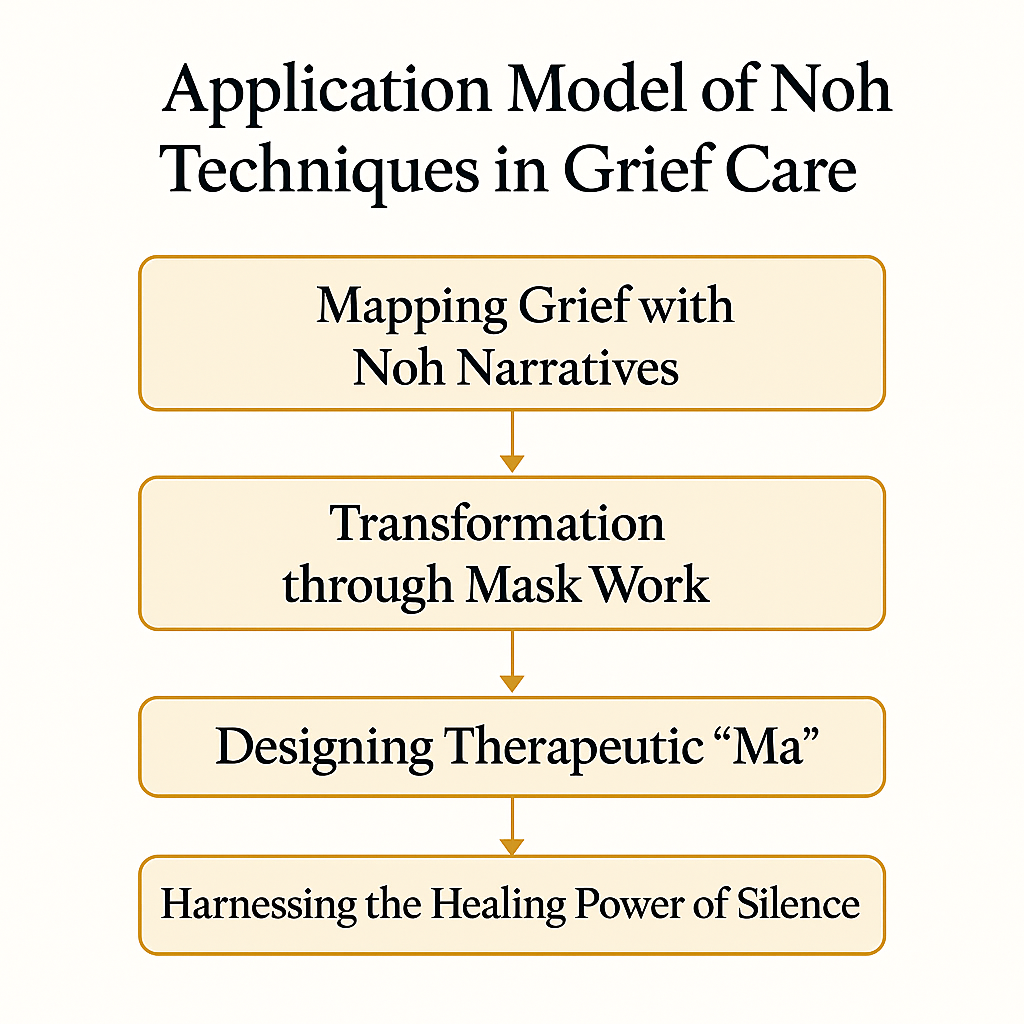

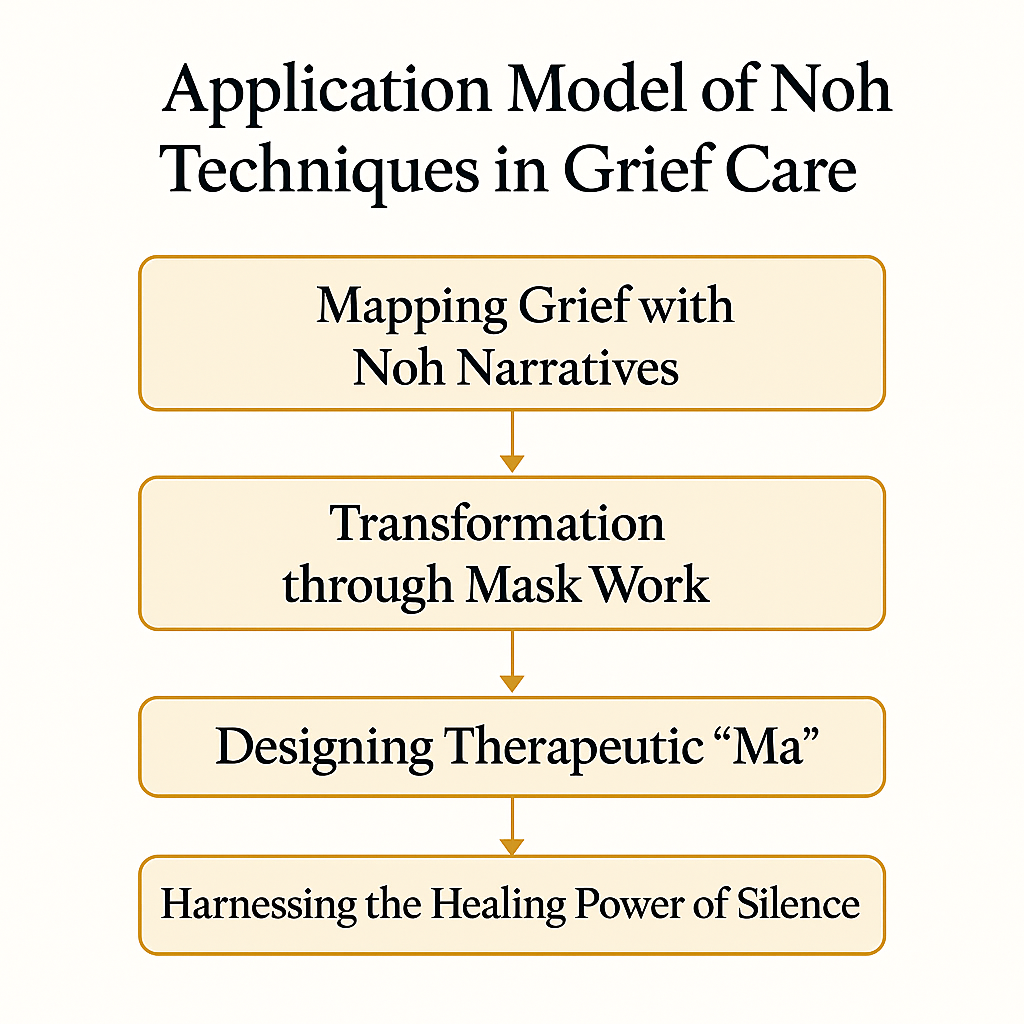

[Fig.6 Application Model of Noh Techniques in Grief Care]

呼吸・姿勢・声・沈黙の4要素を中心に、能的実践をグリーフケアに応用するモデル図。個人・集団・儀礼の3層に展開。

現代の臨床現場でも、能の技法が導入され始めている。日本の一部のホスピスでは、死別を経験した家族が能舞を通じて亡き人を偲ぶワークショップを行っている。欧米でも、“Noh-based grief ritual”として、能の呼吸法と静止動作を取り入れたアートセラピーが行われている。能の実践は、悲しみを抑えるのではなく、“共に在る”という姿勢を育む心理的実践なのである。

この「能的グリーフケア」は、単なる技法ではなく、“生き方の哲学”である。悲しみを受け入れ、静かに観照し、心を鎮める。そこには、心理学・宗教・芸術を超えた普遍的な癒しの原理がある。

第6章 能が示す“死”の哲学──無常と魂の再生

能の中心には、「死を恐れない心」がある。能の多くは、死後の世界や亡霊を描くが、そこにあるのは恐怖ではなく、静かな受容である。能の世界では、死は終わりではなく、変容であり、再生の通過点である。死は生の対極ではなく、その延長線上にある。

『羽衣』では、天女が衣を奪われても怨まず、舞を通じて宇宙の調和を示す。『井筒』では、亡夫の幻影を見た女が、その愛の記憶を通して自己の中に永遠を見出す。これらの作品は、「死は生の中に溶け込んでいる」という東洋的世界観を象徴している。仏教の“無常”の思想は、悲嘆を克服するための哲学的基盤であり、「変化するものこそ永遠である」という逆説的な真理を示す。

能における“死の美学”は、悲嘆を「終焉」ではなく「昇華」として描く。死は消滅ではなく、形を変えた生命の循環である。これは、現代の死生学(thanatology)や実存療法にも通じる。ヴィクトール・フランクルが述べたように、人間は苦悩の中に意味を見出すことで超越する。能は、まさにその実践的表現である。

能の舞台において、死者の霊が静かに舞う姿は、恐怖ではなく“慈しみ”を呼び起こす。観客はその舞に、自らの死生観を重ね、心を鎮める。能は「死を見つめる勇気」を与え、「生を深める智慧」を開く。悲嘆の果てに訪れるのは、終わりではなく“再生の静寂”である。

結語 能的癒しの普遍性──沈黙の中にある希望

能は、悲嘆を拒まず、それを美に変える芸術である。悲しみは、乗り越えるべき壁ではなく、共に歩む影である。沈黙はその影に光を与える。能の舞台に立つ者も、それを見つめる者も、沈黙の中で“生きる力”を再発見する。悲嘆の中にこそ、希望の芽があるのだ。

現代社会は、喧騒と情報の洪水の中で“沈黙の価値”を失いつつある。しかし、能の世界はその静けさの力を取り戻す道を示している。沈黙とは、何もない空白ではなく、生命の響きが最も豊かに鳴り響く空間である。私たちが再び“間(ま)”を取り戻すとき、心は自然と調和を取り戻す。

能が教えるのは、「悲しみは終わりではなく、美の始まりである」という真理である。沈黙は癒しの源であり、再生の扉である。能の静けさの中で、私たちは再び息を吹き返す。悲しみを抱きしめることで、人はより深く生きることができる──それが、能のグリーフケアが伝える最も普遍的なメッセージである。

参考文献(APA第7版形式)

日本語文献

河合隼雄(1995)『日本人の心理構造』筑摩書房.

竹本真理(2010)『能と禅の心理学―沈黙と身体の研究』東京大学出版会.

安田智子(2018)『療法としての芸術と日本美学―能・禅・癒しの比較研究』京都大学出版会.

英語文献

Frankl, V. E. (2006). Man’s search for meaning. Beacon Press.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 8–26. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

Kitayama, S., & Markus, H. R. (1999). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. In D. Matsumoto (Ed.), The handbook of culture and psychology (pp. 281–321). Oxford University Press.

Nishida, K. (1987). An inquiry into the good (M. Abe & C. Ives, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1911)

Rogers, C. R. (1961). On becoming a person: A therapist’s view of psychotherapy. Houghton Mifflin.

Sasaki, H., & Kawai, T. (2017). Spirituality and resilience: The role of meaning in life and social support among Japanese college students. Journal of Religion and Health, 56(6), 1831–1847. Schechner, R. (2013). Performance studies: An introduction (3rd ed.). Routledge.