はじめに:見えざる旋律が心を照らすとき

「妻がいない世界で、どうやって呼吸をしていけばいいのか、わからなかった」

60代の男性は、静かにそう語った。最愛の伴侶を病で亡くしてから半年、彼の日常はどこか宙に浮いたような感覚の中にあった。朝のコーヒーを淹れても、手持ち無沙汰な空気だけが漂う。会話のない静けさは、癒しではなく、胸を締めつける孤独として響いていた。

周囲の励ましはありがたかった。しかし、その言葉が届くには、まだ心が整っていなかった。そんなある日、知人のすすめで手に取ったのが、J.S.バッハの《マルコ受難曲》の復元版だった。演奏が始まってまもなく、彼の心に異変が起きた。

「途中から、何も聴こえないのに、涙が止まらなかった。そこに“音楽”はなかったかもしれない。でも、あの“沈黙”が、今の私には必要だったんです」

この《マルコ受難曲》は、楽譜の大部分が失われた“未完成の作品”である。私たちが耳にするのは、コラールや一部の断片、そして研究者たちによって復元された音楽である。その“欠落”の中に、彼は自らの喪失と重なる何かを感じ取ったのである。

音のない旋律、沈黙に宿る余白。マルコ受難曲は、その“欠け”があるがゆえに、聴く者の内面に深く入り込む余地を与えてくれる。語られなかった記憶、言葉にならない感情を、音楽という「語らないメディア」が静かに受け止めてくれるのだ。

本稿では、J.S.バッハ《マルコ受難曲 BWV 247》が、いかにして現代の私たちの心に寄り添い、メンタルヘルスケア──特にグリーフケア、トラウマ回復、音楽療法といった領域で癒しの力を発揮しているのかを、欧米・アジア・日本の実践事例を交えて考察していく。音の“空白”が創り出す再生の空間へ、読者とともに歩みを進めたい。

第1章:マルコ受難曲とは何か──喪失の音楽としての出発点

1-1. 歴史的背景と構造の特異性

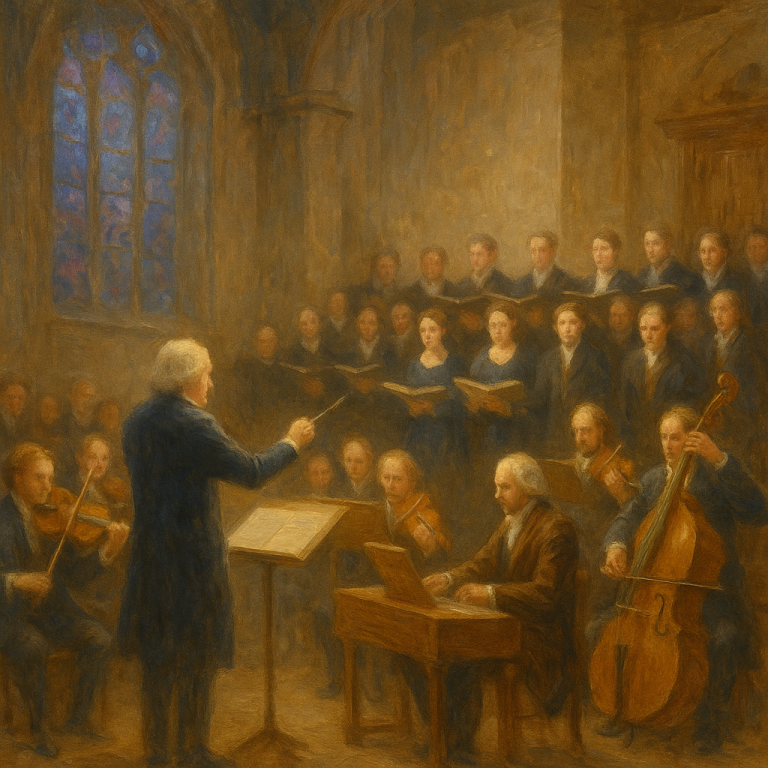

《マルコ受難曲》は、J.S.バッハが1727年に作曲した受難曲であり、当時の聖金曜日の礼拝においてライプツィヒの聖トーマス教会で初演された。ところが、他の受難曲とは異なり、この作品の楽譜の大部分が現存していない。残されているのはリブレット(台本)と、わずかな合唱曲・コラールの断片にすぎない。

さらに、研究者によって復元が試みられてきたが、その過程でも音楽的推論と創造の余地が残されており、「復元されたマルコ受難曲」は常に“再創造”され続けている存在である。

1-2. 不完全性がもたらす心理的共鳴

この「失われた芸術」は、単なる音楽的欠損ではなく、人間の心の内側にある“空白”と深く共鳴する構造を持つ。私たちは人生のなかで、何かを失い、不完全なまま前に進まざるを得ない瞬間を経験する。マルコ受難曲の不完全性は、そうした心理的現実を象徴し、自分自身の喪失体験を安全に投影できる媒体となりうるのである。

第2章:沈黙と空白の力──メンタルヘルスにおける「ないこと」の意味

2-1. 音楽療法と沈黙の治癒力

音楽療法において、「音」だけでなく「沈黙」も重要な役割を果たす。とりわけ、トラウマや深い悲しみを抱えたクライエントは、過度な音や刺激に敏感になっており、静寂や余白のある音楽が安全基地として機能する。

マルコ受難曲の「失われた旋律」は、まさにその“沈黙”の象徴である。聴き手は、音楽の空白部分に自分自身の感情や物語を重ねることができる。これは、内的世界との対話を促す上で極めて有効なセラピー的効果をもたらす。

2-2. ドイツでの実践例:グリーフケアとしての受難曲

ドイツのハイデルベルク大学附属ホスピス研究センターでは、喪失体験のある患者に対して《マルコ受難曲》の復元演奏を用いたグリーフケア・セッションを導入している。セッションでは、音楽が流れるなかで沈黙の部分に患者自身が「自分の語れなかった悲しみ」を意識的に想起し、ナラティブ療法と組み合わせることで感情の再統合が試みられている。

参加者の多くが「沈黙が優しく包んでくれた」「音のない部分が、かえって自分の内面とつながった」と語っており、受難曲というジャンルが持つ本来的な機能──悲しみの代弁と昇華──が明確に確認された。

第3章:断片性とトラウマ記憶の再統合

3-1. トラウマとは何か

トラウマとは、極度のストレスにより心が処理しきれなかった体験を指し、その記憶は断片化されたまま脳内に保存されやすい。たとえば、事故や死別、虐待、災害などを経験した人々は、時間軸や因果関係を持たない、感覚的な記憶だけが浮かび上がる「フラッシュバック」に苦しむことがある。

このような記憶を安全に統合するには、「言葉」と「感覚」を橋渡しするメディアが必要であり、音楽はその有効な手段となる。

3-2. 日本での試み:語られない記憶の癒し

東京の緩和ケア病棟では、遺族会での音楽療法プログラムに《マルコ受難曲》の復元演奏を取り入れている。セラピストは「失われた部分」を意識的に残した編曲を用い、「ここには何があったと思いますか?」という問いを参加者に投げかける。参加者は沈黙の中で自身の記憶と向き合い、語ることなく感情を解放する。

ここで重視されるのは、「感情の言語化以前の理解」である。これは、伝統的なカウンセリングとは異なるアプローチであり、非言語的メディアとしての音楽の本質を見事に活用している。

第4章:再構築することの力──創造を通じた自己再生

4-1. 創造という癒しの営み

芸術療法の領域では、何かを「創る」行為そのものが癒しをもたらすとされる。たとえば、失われた音楽を再構築するというプロセスは、自分自身の内面を見つめなおし、再構成するプロセスと深く重なる。

《マルコ受難曲》の復元演奏は、単に過去を模倣するものではない。それは、「なかったものを補う」という行為を通して、新たな意味を見出す創造行為なのである。

4-2. アジアでの事例:韓国の大学生による再創造プロジェクト

韓国・ソウルにある芸術系大学では、《マルコ受難曲》の一部を学生たちが創作し直すというユニークなプロジェクトが行われた。学生たちは、リブレットを元に自作の旋律をつけ、「自分なりの受難曲」をつくるワークショップに取り組んだ。

参加者の一人は「この曲を作りながら、自分が過去に抱えていた怒りや喪失感を少しずつ言葉にできるようになった」と語っている。創造は、過去を癒し、未来へとつなぐ架け橋となり得るのだ。

第5章:心を奏でるために──マルコ受難曲の実践的活用法

5-1. 各分野への応用の可能性

以下は、《マルコ受難曲》を用いた具体的なメンタルヘルスへの応用例である:

活用分野 | 方法 | 効果 |

グリーフケア | 復元版の鑑賞+ナラティブ共有 | 感情の外在化と再統合 |

トラウマ療法 | 沈黙の鑑賞+身体感覚の観察 | フラッシュバック緩和 |

芸術療法 | 失われた旋律を自ら作曲 | 自己物語の再構築 |

教育/研修 | 学生の音楽創作+発表 | 表現力と共感力の育成 |

このように、《マルコ受難曲》は多分野にわたる心理的ケアに応用可能であり、その特異な構造がむしろ**「治療的な余白」として機能**している点が興味深い。

おわりに:不完全さを抱きしめるという癒し

J.S.バッハの《マルコ受難曲》は、失われた芸術でありながら、今なお私たちの心を照らし続けている。不完全であるがゆえに、その音楽には私たち自身の物語を差し込む余地がある。そこには、喪失を抱えた人間のための「再生の場」があるのだ。

メンタルヘルスにおいて必要なのは、常に答えや完成ではない。むしろ、未完成なままでもそこに“ある”ことを受け入れる姿勢が、真の癒しをもたらすのではないか。《マルコ受難曲》はその象徴として、これからも私たちに沈黙のなかで語りかけ続けるであろう。