断交の衝撃 〜サプライチェーン崩壊から新秩序形成まで、日本の試練と選択〜

中国との国交断絶と台湾国交回復シナリオが示す、日本経済・安全保障の行方とは

はじめに

もし明日、日本が中国との国交を断絶したら、我々の社会はどのような混乱に直面するだろうか。スーパーの棚からは衣料品や食品が消え、病院では中国から輸入されてきた医薬品の不足が深刻化する。半導体やレアアースといった戦略物資は瞬時に供給網が詰まり、製造業は生産停止の危機に陥る。株価は暴落し、円相場は乱高下し、国民生活に直接的な不安が押し寄せるであろう。このシナリオは決して空想でも杞憂でもない。近年の米中対立の激化、台湾有事の可能性、さらには中国による経済的威圧の実例が相次いで示されてきたことを考えれば、断交の衝撃を冷静に想定し、具体的に備えることは国家として避けてはならない課題である。

日本は1972年に中国と国交を正常化して以来、半世紀にわたり経済的結びつきを深めてきた。特に2000年代以降の中国のWTO加盟と経済台頭は、日本の輸出入構造を大きく変容させ、いまや日常生活のあらゆる領域が中国依存に絡め取られている。玩具や衣料といった消費財は言うに及ばず、スマートフォンや自動車、再生可能エネルギーに不可欠な資源までもが中国の供給網なしには成立しえない。この「見えない依存構造」が、万一の断交によって突如として顕在化するのである。

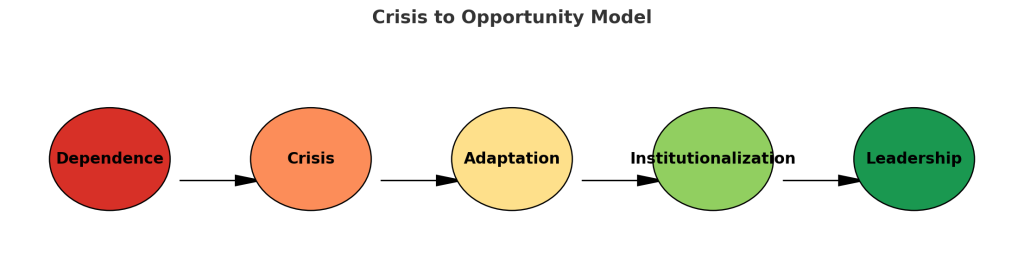

一方で、断交は単なる危機ではなく、日本にとって「依存から自立」へと転換する歴史的契機ともなりうる。危機が大きければ大きいほど、国家は痛みを通じて構造改革を迫られる。中国に代わる調達先の多元化、台湾やASEANとの新たな経済連携、さらには国内生産体制の強化──これらはいずれも日本が長らく先送りしてきた課題であるが、断交という究極のシナリオを想定することで初めて、現実的な選択肢として検討の俎上に載せられる。

断交の衝撃は、日本社会を混乱させるだけではない。国際秩序においても日本の立場は大きく変わる。米国や欧州諸国は日本との連携を強化し、台湾との国交回復は自由主義陣営の結束を象徴することになるだろう。一方で、中国は経済的・軍事的圧力を強め、アジア太平洋地域における地政学的緊張は避けられない。このように断交は、日本国内のみならず、世界秩序に波紋を広げる出来事である。

本稿では、中国との国交断絶と台湾との国交回復を仮定したシナリオをもとに、0〜180日の短期的混乱から、産業別依存度の可視化、半導体や重要鉱物の代替可能性、さらには国際的な制度対応に至るまで多角的に検証を行う。そして最後に、日本が直面する試練を単なるリスクとしてではなく、新秩序形成のための選択肢として捉え直す視座を提示したい。断交の衝撃を乗り越えることは容易ではない。しかし、その危機を契機として「経済安全保障立国」への道を切り開くことこそ、次世代に引き継ぐべき我が国の責務である。

第1章 序論

1.1 問題提起 ― 国交断絶という「想定外」を想定する意味

「もし明日、日本が中国との国交を断絶したら」――この問いは、従来であれば非現実的な仮定として一笑に付されてきたであろう。しかし、今日の国際環境においては、もはや単なる空想とは言い切れない。むしろ「想定外を想定する」ことこそが、国家安全保障の第一歩である。

中国は日本にとって最大の貿易相手国であると同時に、最も深刻な安全保障上の挑戦でもある。この二重性は戦後の日中関係を常に規定してきたが、とりわけ近年はその矛盾が極限まで高まっている。東シナ海・南シナ海における軍事的威圧、台湾海峡での緊張激化、そして邦人拘束を含む経済的・法的圧力は、日本の国家主権と国民の安全を直接揺るがす段階に達している。

ここで問題となるのは、単に「断交の可能性」を論じることではない。むしろ、断交という極端な事態をあえてシナリオとして描き出すことで、日本が依存構造の中でいかに脆弱であるかを可視化し、そこから危機対応と制度設計の方向性を導き出すことにある。危機管理研究において「ブラック・スワン」や「想定外リスク」のシナリオ分析は不可欠とされるが、日本はこの種の訓練を長らく忌避してきた。したがって、本研究はその空白を埋める試みであり、国際社会の変動が急激に進む現在において極めて緊要である。

1.2 研究の意義 ― 歴史の逆流と「経済安全保障」の台頭

日本が中国との国交を樹立した1972年の日中共同声明は、冷戦構造下における歴史的転換点であった。そこでは「中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認する」と明記され、台湾とは断交に追い込まれた。当時の判断は、米中接近という国際環境の流れに適応した現実的選択であり、日本経済にとっても巨大市場の獲得という利益を伴った。

しかし、その後半世紀の間に状況は大きく変化した。中国は「世界の工場」として台頭し、日本企業は生産拠点・市場の双方で中国への依存を強めた。他方で、中国は経済力を軍事力へと転化し、さらに経済的威圧を外交カードとして多用するようになった。リトアニアへの経済制裁(2021年)、オーストラリアへのワイン・石炭禁輸(2020年)、日本へのレアアース輸出制限(2010年)は、その典型例である。

こうした事例を踏まえると、もはや経済と安全保障を分離して論じることは不可能である。**経済安全保障(Economic Security)**という新たな枠組みが必要とされているゆえんである。すなわち、断交シナリオを研究することは、単なる外交政策の問題ではなく、経済安全保障体制の整備を議論する上で避けられない前提である。

1.3 研究方法と分析枠組み

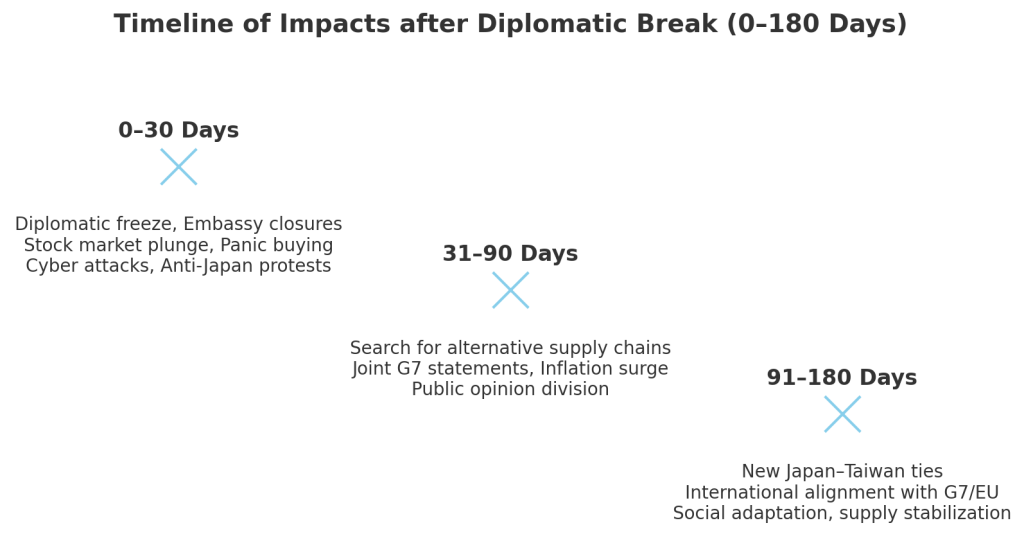

本研究は、シナリオ・プランニングの手法を応用する。すなわち、断交直後の0〜180日を三段階(0〜30日、31〜90日、91〜180日)に区分し、それぞれにおいて何が起こり得るかを描き出す。これにより「急迫の混乱」「短期的適応」「新秩序形成の萌芽」という時間的パターンを提示する。

さらに、産業別依存度(自動車、電機・電子、化学、食料、観光)と戦略物資(半導体、レアアース、リチウム、コバルト)の供給網を分析対象とし、それぞれの脆弱性と代替可能性を評価する。また、国際環境における米国、G7、EU、ASEAN、台湾の対応を比較検討し、日本の選択肢を浮き彫りにする。

データとしては、財務省貿易統計、日本政府観光局統計、経産省資源調査、USGS鉱物統計、IEAエネルギー報告、G7首脳声明、EU ACI文書などを一次資料として参照する。さらに2010年レアアース事件や2021年リトアニア事例をケーススタディとして用い、断交シナリオの妥当性を補強する。

この方法論の意義は、単なる予測ではなく「もし起こったらどうなるか」を描き、そこから逆算的に必要な制度設計を抽出する点にある。危機管理研究における「逆算思考(backcasting)」を応用することで、現実政治に即した提言が可能となる。

1.4 日本の脆弱性 ― 「依存の罠」と政治的タブー

日本は世界第三位の経済大国でありながら、その基盤はきわめて脆弱である。その要因の一つは、資源・食料・技術部材の多くを輸入に依存する構造にある。石油は中東、LNGは豪州・中東・ロシア、食料は米国・中国・ASEAN、半導体は台湾、レアアースは中国、というように、日本は「自立国家」ではなく「依存国家」として存立してきた。

この依存構造は経済的繁栄をもたらしたが、同時に安全保障上のリスクを高めた。特に中国依存は「依存の罠」と呼ぶべき構造的問題を生み出している。すなわち、依存度が高まれば高まるほど中国への批判や独自行動が困難になり、外交的自律性が失われるという逆説である。

このため、日本において「断交」を口にすることは長らく政治的タブーであった。しかし、タブー視が危機想定を妨げ、備えを欠いたまま事態を迎える危険を増大させている。研究として断交シナリオを検討することは、タブーを破り、現実的な危機管理の議論を可能にする第一歩である。

1.5 先行研究と国際的文脈

国際的には、経済的威圧に対抗する研究が進展している。米国では対中デカップリング論が議論され、EUでは反経済威圧規則(ACI)が制定された。オーストラリアはワイン・石炭禁輸への対処を通じて「対中耐性」を獲得しつつある。

日本における先行研究は、経済安全保障推進法や防衛三文書の議論を通じて一定の蓄積があるものの、断交という極端なシナリオに焦点を当てたものは少ない。本研究はこの空白を埋め、国際的研究潮流と接続するものである。

とりわけ「リトアニア事例」は重要である。リトアニアが台湾代表処を承認した際、中国は同国製品の輸入停止やサプライチェーン遮断を行った。EUはこれをWTOに提訴し、ACIを制度化する契機となった。この事例は、日台国交回復が現実化すれば日本も同様の圧力を受けることを示す前例である。

1.6 論文の構成と本研究の位置づけ

本稿は以下の構成で進める。

- 第2章では、歴史的経緯と現状認識を整理する。

- 第3章では、0〜180日の時系列シナリオを分析する。

- 第4章では、産業別依存度を可視化する。

- 第5章では、半導体と戦略鉱物の代替可能性を検討する。

- 第6章では、国際環境と制度的対応を分析する。

- 第7章では、日本の危機対応策を提示する。

- 第8章では、危機をチャンスに変える可能性を結論づける。

本研究の特徴は、①断交という政治的タブーをあえてシナリオとして設定する点、②経済・安全保障を横断する多角的分析を行う点、③国際的制度枠組みと接続させる点、にある。これにより、日本の脆弱性を浮き彫りにし、制度的改革の必要性を提起することができる。

1.7 序論の結論 ― 警鐘としての断交シナリオ

断交シナリオは、日本にとって「起こらない方がよい事態」であることは言うまでもない。しかし、起こらないと信じて準備を怠ることこそ最大のリスクである。日本の歴史は、想定外の事態に備えを欠き、大きな代償を払ってきた例に満ちている。1941年の対米開戦、1973年の石油危機、2011年の東日本大震災――いずれも想定外が現実化した瞬間であった。

したがって、本研究は「断交を望む」のではなく、「断交を想定し、その影響を可視化することで備えを進める」ことを目的とする。危機管理とは、危機を避けるだけではなく、危機が現実化した際に国民の生命と国家の存立を守るための制度を整えることである。断交シナリオを描き出すこと自体が、日本の安全保障にとっての第一歩である。

第2章 歴史的背景と現状認識

2.1 日中関係の起点 ― 国交正常化の政治的選択

日本と中国の関係は、近代以降、戦争と和解、協力と摩擦を繰り返してきた。とりわけ1972年の日中共同声明は、戦後日本外交の転換点であった。田中角栄首相と周恩来首相の会談によって、日本は「中華人民共和国政府を中国の唯一の合法政府として承認する」と宣言し、台湾(中華民国)との国交を断絶した。この決定は、国際社会における「一つの中国」原則の潮流に沿ったものであり、米国のニクソン訪中(1972年2月)に象徴される米中接近の延長線上にあった。

この外交決断の背後には、冷戦構造という国際的力学があった。ソ連との対立が激化する中、米中が接近し、日本もその流れに同調することで国益を守ろうとしたのである。さらに、日本国内では高度経済成長を背景に資源・市場への需要が拡大しており、中国との経済関係構築は「成長持続の新たなエンジン」として期待された。

したがって、1972年の国交正常化は「地政学的必然」と「経済的合理性」によって決定づけられたのである。しかし半世紀を経た今日、その基盤は大きく揺らぎ、逆に「依存の罠」として日本を縛っている。

2.2 天安門事件と日中関係の変容

1989年の天安門事件は、日中関係に深い影を落とした。民主化を求める学生らを中国政府が武力弾圧したことに対し、欧米諸国は経済制裁を発動し、中国は国際的孤立に追い込まれた。しかし日本は「対中関係を維持すべき」との立場から、比較的早期に経済協力を再開した。この選択は、のちに中国の急速な経済発展を支える一因となった。

中国がWTOに加盟した2001年以降、日本企業は本格的に中国進出を加速させた。製造業は低廉な労働力と巨大市場を求めて拠点を設け、家電・自動車・電子部品のほとんどが「チャイナ・プラス・サムシング」という形で現地生産に依存する構造となった。ここで形成された相互依存は、長らく「日中関係の安定装置」と考えられてきた。

しかし、依存が深まるにつれて、経済はむしろ政治的カードとして用いられるようになった。2010年の尖閣諸島漁船衝突事件後のレアアース禁輸、2021年のリトアニア制裁に見られるように、中国は経済を戦略的手段として活用する「経済的威圧外交」を強めている。日本が直面するのは、もはや「経済と安全保障の分離」という幻想ではなく、両者の完全な融合なのである。

2.3 経済的相互依存の実態

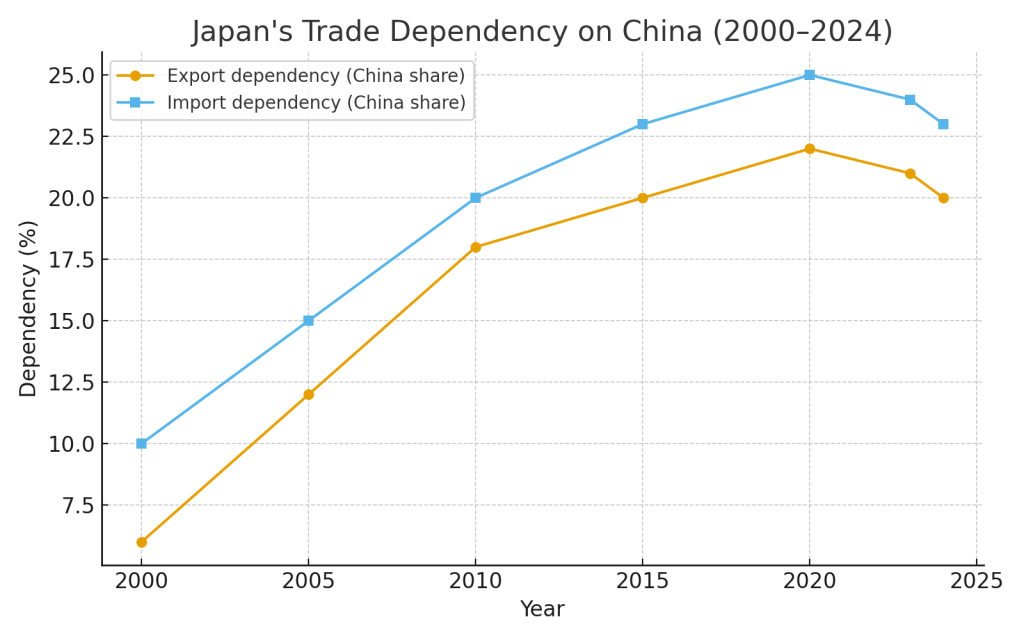

日本の対中依存度は、数字の上で極めて大きい。2024年の財務省統計によれば、日本の対中輸出額は約1,246億ドル、対中輸入額は約1,671億ドルであり、中国は依然として最大の貿易相手国である。これは全輸出入に占める比率でおよそ20%前後に相当する。

図表1

特に製造業における「中間財依存」は深刻である。自動車のワイヤーハーネスや電子制御部品、半導体製造に不可欠な特殊化学品、衣料品・日用品の大量調達など、広範な分野で中国は「供給の要」となっている。仮に輸入が止まれば、数週間で国内生産ラインが麻痺する。

一方、輸出面では高級自動車、精密機器、化粧品、観光サービスなどが中国市場に強く依存している。とりわけインバウンド市場では、2019年に約959万人の中国人観光客が訪日し、約1.77兆円を消費した。これは観光収益全体の3割近くを占め、日本の地方経済にとって不可欠な柱となっていた。

2.4 台湾との関係 ― 実質的な戦略パートナー

台湾との関係は、1972年の国交断絶以降、公式には「非政府間交流」とされてきた。1972年設立の「交流協会」(後の日本台湾交流協会)は、大使館機能を実質的に担い、経済・文化・人的往来を維持してきた。

今日、台湾は世界最大の半導体供給源である。特にTSMCは先端ロジック半導体で90%近いシェアを持ち、日本の自動車・電機産業はこの供給に依存している。熊本県に設立されたJASM工場は、日本にとってサプライチェーン強靭化の象徴であり、台湾とのパートナーシップの深化を示す事例である。

しかし、台湾は国際法上「国家」として承認されていない。WTOでは「Chinese Taipei」として加盟しているが、国連では加盟を認められていない。この「外交的不在」と「経済的不可欠性」という矛盾した位置づけこそが、日本外交の根本的ジレンマである。

2.5 中国の対外行動と威圧外交の実像

中国は経済的威圧と軍事的示威を組み合わせた「複合戦略(hybrid strategy)」を採用している。具体例を挙げれば:

- 2010年レアアース事件:尖閣諸島沖で中国漁船が日本の巡視船に衝突した事件後、日本へのレアアース輸出が事実上停止。結果、日本のハイテク産業が数か月にわたり混乱した。

- 2020年オーストラリア制裁:豪州が新型コロナ起源調査を求めた直後、中国はワイン・石炭輸入を制限し、豪州経済に打撃を与えた。

- 2021年リトアニア制裁:台湾代表処を承認したリトアニアに対し、中国は輸入停止・サプライチェーン遮断を実施。EUはWTOに提訴し、反経済威圧規則(ACI)を制定する契機となった。

これらの事例は、中国が経済的依存関係を外交カードとして活用し、政治的譲歩を引き出そうとする戦略を示している。日本もまた、この戦略の標的となる危険を常に抱えている。

2.6 現状認識 ― 三つの構造的課題

本章で整理した歴史的背景と現状認識を総合すると、日本が抱える課題は以下の三点に集約される。

- 過度の対中依存

日本の基幹産業は中国に強く依存しており、特に中間財や戦略資源の供給途絶は国家存立に直結する。 - 台湾との矛盾的関係

台湾は経済的に不可欠であるにもかかわらず、外交的には承認されていない。この「矛盾」は断交シナリオで顕在化する。 - 中国の複合戦略の進化

経済的威圧と軍事的示威を組み合わせた戦略はすでに現実化しており、日本はその標的となるリスクを抱えている。

2.7 小結 ― 「断交は想定外ではない」

以上を踏まえれば、中国との断交は「非現実的な仮定」ではなく、「十分に起こり得る事態」であると位置づけられる。歴史的に見れば、国交正常化は地政学的必然であったが、現代においてはその必然性が失われ、むしろ依存がリスクへと転化している。

断交を想定することは、台湾との新たな関係を模索し、国際秩序の再編に備えるための出発点である。次章では、この断交が現実化した場合、0〜180日という時間軸で日本社会にどのような衝撃が走るかをシナリオとして描写する。

第3章 時系列シナリオ分析(0–180日)

3.1 分析枠組みとシナリオ・プランニングの意義

断交シナリオを現実的に検討するためには、時間軸を設定して出来事を整理する必要がある。本章では、中国との国交断絶と台湾との国交回復が発表された瞬間から180日間を三段階に区分し、それぞれの特徴を描写する。すなわち、

- 0〜30日:急迫の混乱期

- 31〜90日:短期的適応期

- 91〜180日:新秩序形成の萌芽期

である。図表で整理すると以下のようになる。

図表2

分析手法としては、シナリオ・プランニングを用いる。これは未来を予測するのではなく、「もしこのような状況が起こったら」という仮想を描くことで、危機対応の準備を促す方法論である。ナシーム・タレブが指摘した「ブラック・スワン」の概念に通じ、想定外を想定する訓練として重要である。本章の目的は、起こり得るリスクを具体化し、政策決定者と社会に「痛感可能な未来像」を提示することにある。

3.2 断交直後(0〜30日):急迫の混乱

外交・安全保障

断交が発表された直後、中国は在日大使館と総領事館を閉鎖し、日本も在中大使館を閉鎖する。邦人退避が最優先課題となるが、在中邦人数は約10万人規模とされ、短期間での安全確保は困難を極める。中国国内では反日デモが自然発生的あるいは当局主導で拡大し、日本企業の工場・店舗が襲撃される恐れがある。

東シナ海では中国海警局船舶が尖閣諸島周辺で連日の航行を強化し、人民解放軍は台湾海峡で示威的軍事演習を展開する。偶発的な衝突リスクは著しく上昇する。さらに、サイバー攻撃が日本政府機関・電力会社・金融機関を標的に実行される可能性も高い。

経済

通関業務は事実上停止し、日本企業は輸入品の滞留に直面する。スマートフォンやパソコンの部品、衣料品、食品などの入荷が途絶し、企業の生産ラインは一気に混乱する。株式市場はリーマン・ショック以来の急落を記録し、日経平均株価は短期間で15%前後下落する可能性がある。

観光業は壊滅的な打撃を受ける。中国人観光客が全面的に消失し、地方経済は一気に冷え込む。百貨店、ドラッグストア、ホテルなどインバウンド依存度の高い業態は売上が半減する。

社会生活

生活必需品の一部が品薄となり、スーパーやドラッグストアでは買いだめが発生する。特に医薬品の原薬供給が止まり、慢性疾患患者や医療機関が混乱に直面する。SNS上では「政府の対応が遅い」「情報が隠されている」といった不満が拡散し、社会的動揺が増幅する。

3.3 短期的適応(31〜90日):代替供給網の模索

外交・安全保障

日本政府は米国・G7と連携し、「中国の経済的威圧に対抗する共同声明」を発表する。EUも反経済威圧規則(ACI)の枠組みを活用し、日本支持を表明する。ASEAN諸国は対中関係への配慮から中立的立場を維持するが、非公式に日本への協力を模索する国も現れる。

安全保障面では、自衛隊と米軍が東シナ海・南西諸島で警戒態勢を強化し、日米共同訓練を頻繁に実施する。これに対抗して中国は台湾海峡で大規模演習を続ける。軍事的緊張は「高止まり」の状態に入る。

経済

この時期、日本企業はASEAN、インド、米国、欧州からの代替調達を模索する。自動車産業はタイやフィリピンからの部品調達を拡大し、電機産業は韓国や台湾からの中間財調達を強化する。しかし供給不足と物流コスト増加により、物価上昇が顕著になる。

政府は中小企業向けに特別融資枠を設け、企業倒産を防ごうとするが、供給網再編は短期では限界がある。消費者物価は前年比4〜5%上昇し、庶民の生活が圧迫される。

社会生活

市民の間では「断交ショック」を巡る世論が分裂する。断交を支持する層は「国益を守るための決断」と評価するが、経済的損失を懸念する層は「性急すぎる決断」と批判する。大規模デモやSNSでの激しい論争が政治的亀裂を深める。

3.4 中期(91〜180日):新秩序形成の萌芽

外交・安全保障

半年が経過する頃、日本は国際秩序の中で新しい立ち位置を模索し始める。台湾との関係は実質的に「大使館レベル」へと格上げされ、FTAや投資協定交渉が進む。米国との同盟関係は強化され、共同でのサプライチェーン構築や防衛協力が深化する。

一方、中国は圧力を持続させるが、対外的には「経済的威圧国家」としての評価が固まり、国際社会での信頼を失う。グローバルサウス諸国は依然として中立姿勢を保つが、日米欧による「経済安全保障連合」の形成が進めば、世界経済の二極化が顕在化する。

経済

TSMC熊本工場が稼働を開始し、国内での半導体供給が一部安定化する。豪州・カナダからのレアアースやリチウム輸入が拡大し、中国依存度は徐々に低下する。観光業は台湾・ASEAN・欧米観光客をターゲットにシフトし、「量」から「質」への転換が進む。

社会生活

半年が経過すると、消費者は新しい生活コストに適応し始める。価格上昇は続くが供給不足は解消され、社会的混乱は収束する。国民の間には「断交を契機に自立を目指す」という意識が芽生え、政治的にも国民合意が形成される可能性がある。

3.5 心理的影響と社会の分断・統合の動き

断交は物質的影響にとどまらず、心理的影響を強く伴う。国民の間には「不安」「憤り」「自立への決意」という三つの感情が交錯する。初期には不安と混乱が支配するが、中期には「毅然とした対応」を誇りとする層が増え、最終的には「自立と再建」を共通意識として共有する可能性がある。

ただし、この過程で社会分断が激化すれば、危機対応そのものが阻害される。政府の説明責任、メディアの報道姿勢、市民社会の自制が統合へのカギを握る。

3.6 小結 ― 時間が生むリスクと希望

断交シナリオを時間軸で整理すると、以下の三段階に整理される。

- 0〜30日:急迫の混乱(外交危機、経済混乱、社会不安)

- 31〜90日:短期的適応(代替調達模索、世論分裂、物価高騰)

- 91〜180日:新秩序形成の萌芽(台湾との制度化、国際連携、社会的適応)

短期には甚大な混乱が避けられないが、中期には新たな秩序と合意形成の兆しが現れる。危機は試練であると同時に、構造改革の契機ともなり得る。次章では、このシナリオ分析を裏付けるために、産業別の依存度を数量的に可視化し、日本の脆弱性をさらに具体的に明らかにする。

第4章 産業別依存度分析

4.1 序論 ― 「産業マップ」としての依存度分析の意義

中国との断交は、日本経済の血管とも言うべき産業サプライチェーンに直接的な衝撃を与える。なぜなら、日本の主要産業は規模の大小を問わず、中国からの中間財・部材・素材・人材に強く依存しているからである。依存度は単に数字で測れるだけではなく、地域社会の雇用や国民生活に直結する「実感を伴うリスク」として理解する必要がある。本章では、自動車部品、電機・電子、化学素材、食料品、観光・サービスの五つの基幹分野を中心に、中国依存度を数量化し、その脆弱性と代替可能性を分析する。

4.2 自動車産業 ― 脆弱な「血管系サプライチェーン」

依存構造

自動車産業は日本GDPの約2%、輸出総額の約15%を占める基幹産業である。部品点数は3万点を超え、その供給網はグローバルに広がる。特に中国は、ワイヤーハーネス(車載電装配線)、電子制御部品、鋳造部品で大きなシェアを持つ。財務省貿易統計によれば、2023年時点で自動車部品輸入の55%が中国依存であった。

影響シナリオ

断交が発生すれば、トヨタ・ホンダ・日産など主要メーカーの国内ラインは直ちに生産調整を迫られる。2020年のコロナ禍で一部工場が停止した際、わずか数週間で数十万台の減産が生じた事実は、供給遮断の深刻さを物語る。中部地方や九州に集中する関連中小企業も連鎖的に打撃を受け、地域経済に深刻な波及効果をもたらす。

代替可能性

ASEAN諸国やメキシコはワイヤーハーネスの生産拠点を有しているが、品質・納期・コストの調整には12〜18か月を要する。したがって、自動車産業は「初期被害最大の産業」と評価できる。

4.3 電機・電子産業 ― 中間財の「中国偏重」

依存構造

電機・電子産業は、スマートフォン、PC、液晶パネル、家電、通信機器を含む巨大産業であり、日本の製造業輸出の中核を占める。そのサプライチェーンは中国に深く依存しており、電子部品や組立用中間財の輸入比率は約60%に達する。

影響シナリオ

断交直後、PC・家電メーカーは在庫で数週間はしのげるが、90日以内に中間財が枯渇し、国内生産は急速に縮小する。価格は急騰し、スマートフォンなどの消費財は「高嶺の花」と化す。半導体は台湾依存が大きいものの、周辺部材の多くを中国に依存しているため、全体効率が大幅に低下する。

代替可能性

韓国、ASEAN、インドへの調達シフトは可能だが、物流コストとリードタイムの増大により価格競争力が低下する。完全な脱中国化には3年以上を要する見通しである。

4.4 化学素材産業 ― 国家存立に直結する脆弱性

依存構造

化学産業は、日本のハイテク・自動車・医薬品を支える基盤である。日本の化学素材輸入の50%近くは中国に依存し、特にレアアースやレアメタルの精錬は中国が9割以上を支配している。

影響シナリオ

2010年のレアアース禁輸時、日本の磁石産業は数か月で大きな打撃を受けた。断交シナリオでは輸出制限ではなく全面禁輸となるため、産業基盤全体が「窒息」する。電動車・風力発電・軍需産業が同時に停滞する可能性が高い。

代替可能性

豪州ライナス社や米国マウンテンパス鉱山からの調達は可能だが、精錬加工の多くは依然として中国依存である。完全な自立には24〜36か月が必要となる。

4.5 食料品産業 ― 国民生活への直撃

依存構造

日本の食料自給率は38%に過ぎず、中国は冷凍野菜、加工食品、水産物の重要供給国である。2023年に中国が日本産水産物の輸入を全面禁止した事例は、食品分野が政治的圧力に晒されやすいことを証明した。

影響シナリオ

断交となれば、中国からの冷凍食品や調味料、缶詰の供給が止まり、スーパーや外食産業で価格高騰・品薄が発生する。これは低所得層の生活に直撃し、社会不安を引き起こす。

代替可能性

ASEANからの輸入増加は可能だが、物流・数量の制約がある。国内農業の増産は短期的には困難であり、食料分野は「最も早期に影響が顕在化する産業」といえる。

4.6 観光・サービス産業 ― 中国人観光客の消失

依存構造

訪日観光客3,188万人(2019年)のうち、中国人観光客は959万人を占め、消費額は1.77兆円に達した。百貨店、ドラッグストア、地方観光地は中国人観光客に大きく依存してきた。

影響シナリオ

断交により中国人観光客は全面的に消失し、北海道・九州・沖縄などは観光収入の急減に直面する。特に地方自治体の財政基盤は大きな打撃を受け、雇用喪失が深刻化する。

代替可能性

台湾・ASEAN・欧米観光客をターゲットとする市場転換は可能だが、中国人観光客の購買力を完全に補うのは困難である。観光産業は「代替困難な依存型産業」と位置づけられる。

4.7 産業別依存度マップと地域経済への波及

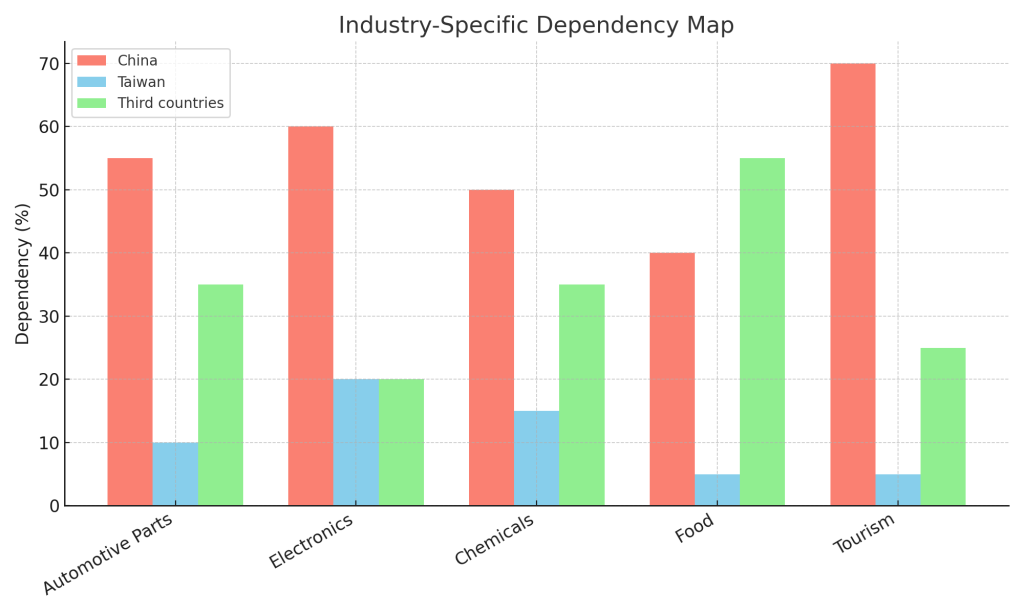

以下の表は主要産業の依存度を可視化したものである。

図表3

産業分野 | 対中依存度 | 台湾依存度 | 第三国依存度 | リスク評価 | 雇用・地域影響 |

自動車部品 | 約55% | 約10% | 約35% | 極高 | 中部・九州で数十万人規模雇用に影響 |

電機・電子 | 約60% | 約20% | 約20% | 高 | 関東・関西の製造集積地に影響 |

化学素材 | 約50% | 約15% | 約35% | 極高 | 東北・九州の素材産業に波及 |

食料品 | 約40% | 約5% | 約55% | 高 | 国民生活・低所得層への直接影響 |

4.8 小結 ― 「依存マップ」としての戦略的意味

本章の分析から、日本経済の基幹産業がいかに中国依存に偏っているかが明らかになった。

- 自動車・電機・化学の三大産業は、断交直後から供給途絶により生産停止の危機に陥る。

- 食料・観光分野は、国民生活と地方経済に直撃し、政治的圧力となる。

- 雇用規模が大きいため、断交は「経済」だけでなく「社会の安定」に直結する。

したがって、この依存マップは「国家の脆弱性地図」であると同時に、危機対応の優先順位を示すものである。次章では、これら産業を支える基盤資源――半導体と戦略鉱物――に焦点を当て、その代替可能性を分析する。

第5章 半導体と戦略鉱物の代替度

5.1 序論 ― 「21世紀の石油」としての半導体と鉱物

21世紀における国家存立を支える基盤資源は、石油や天然ガスといった従来型エネルギーから、半導体と戦略鉱物へと重心を移しつつある。半導体はAI、通信、軍事システムから日常の家電までを駆動させる「産業の血液」であり、リチウム・コバルト・レアアースなどの戦略鉱物は電動化・再エネ転換を支える「神経系」として機能する。

日本が中国との断交に踏み切れば、これら資源の供給網は直ちに揺らぐ。本章では、①先端半導体、②汎用半導体、③レアアース、④リチウム、⑤コバルトを中心に、依存構造・リスク・代替可能性を多角的に分析し、シナリオを提示する。

5.2 先端半導体(5nm以下) ― 代替不可能な「生命線」

現状

日本の先端半導体(5nm以下)は、その約90%を台湾のTSMCに依存している。中国は依然として先端技術では大きく立ち遅れているが、台湾に対する軍事的圧力や「技術囲い込み」を通じて影響力を行使している。

脆弱性

断交によって台湾海峡の緊張が高まれば、輸送途絶リスクが現実化する。航空輸送の代替も限界があり、海上封鎖が数週間続くだけで日本の情報通信・自動車産業は壊滅的打撃を受ける。

代替可能性

TSMC熊本工場(JASM)は2024年に稼働開始したが、対象は22/28nmクラスの汎用半導体であり、先端ノードには未対応である。第2工場で10nmクラスが検討されているが、実用化は2030年以降と見込まれる。**先端半導体は短中期において代替困難な「戦略的独占資源」**である。

5.3 汎用半導体(28nm以上) ― ASEANへのシフトの可能性

現状

自動車ECUや家電に用いられる汎用半導体は、中国・台湾の双方に依存している。2023年時点で日本の輸入シェアは中国40%、台湾30%、その他30%である。

脆弱性

断交によって中国供給が遮断されれば、日本の自動車産業は数週間で減産を強いられる。特にワイヤーハーネスやECUは代替困難であり、2021年の半導体不足時と同様の生産停止リスクが高まる。

代替可能性

マレーシア・ベトナム・タイには既存の半導体組立・後工程産業が集積しており、12か月以内に一定の代替供給が可能となる。ASEANシフトは短期的課題を緩和できるが、コスト上昇は避けられない。

5.4 レアアース ― 「中国のカード」としての現実

現状

レアアース(希土類)は電動モーター・風力発電・磁石・精密機器に不可欠であり、世界生産の約60〜70%を中国が担う。精錬加工では90%以上を独占している。日本の依存度は約85%に達する。

影響シナリオ

断交により中国が輸出禁止を発動すれば、日本の電動車産業や軍需産業は即時的に停滞する。特にネオジム磁石の不足は、自動車用モーター・風力発電機に深刻な打撃を与える。

代替可能性

豪州ライナス社、米国マウンテンパス鉱山は供給源となり得るが、精錬工程は依然中国依存である。日本国内での分離精錬設備投資を拡大すれば、24〜36か月で一定の自立が可能になるが、短期的には備蓄に頼らざるを得ない。

5.5 リチウム ― 精錬依存からの脱却

現状

リチウムは電気自動車(EV)用電池の核心資源であり、豪州・南米(チリ、アルゼンチン)が主要供給国である。日本は原鉱石を直接輸入するのではなく、中国を経由した精錬品に依存している比率が高い。

脆弱性

断交により中国からの精錬品が遮断されれば、日本の電池メーカーは直ちに供給不足に直面する。特に車載電池産業の混乱は、自動車輸出に直結する。

代替可能性

豪州・カナダで精錬能力拡大計画が進んでおり、6〜12か月で一定の代替供給が可能とされる。従って、リチウムは「中期的に脱中国が進めやすい資源」と評価できる。

5.6 コバルト ― 「精錬依存」の典型

現状

コバルトは電池の安定性を確保するため不可欠であり、主産出国はコンゴ民主共和国(DRC)で世界の70%を供給する。しかしその精錬の大半は中国で行われており、日本も間接的に中国依存している。

脆弱性

断交すれば、鉱石を確保できても精錬能力が不足し、サプライチェーンが機能不全に陥る。日本の電池産業は短期間で重大な供給不足に直面する。

代替可能性

豪州・カナダで新規プロジェクトが進んでいるが、供給が実用化するまで6〜12か月は必要である。したがって、コバルトは「精錬依存の象徴的資源」といえる。

5.7 国際比較 ― 米欧の対応と日本の課題

米国はCHIPS法を制定し、半導体の国内回帰を進めている。EUも「重要原材料法(Critical Raw Materials Act)」を2023年に成立させ、レアアース・リチウムの域内調達比率を20%に高める目標を掲げた。韓国も「半導体国家戦略」を策定し、対中依存の削減に動いている。

これに対し日本は、TSMC熊本誘致や国内製錬研究を進めているものの、依然として「準備途上」にある。断交シナリオは、この遅れを一気に顕在化させる危険を孕む。

5.8 戦略資源代替度シナリオ(まとめ)

図表4

![]()

資源 | 現行供給国 | 日本依存度 | 代替可否 | 必要期間 | 評価 |

先端半導体 | 台湾 | 約90% | ほぼ不可 | 36か月以上 | 致命的依存 |

汎用半導体 | 中国・台湾 | 約70% | ASEAN等で可 | 12か月 | 高依存 |

レアアース | 中国 | 約85% | 豪州・米国 | 24〜36か月 | 致命的依存 |

リチウム | 豪州・南米(精錬:中国) | 約20% | 豪州・カナダ | 6〜12か月 | 中依存 |

コバルト | DRC(精錬:中国) | 約15% | 豪州・カナダ | 6〜12か月 | 高依存 |

5.9 小結 ― 「精錬と加工」こそ最大の弱点

分析の結果、日本が抱える最大の脆弱性は「鉱石そのもの」ではなく、「精錬・加工のボトルネック」にあることが明らかとなった。断交によって鉱石輸入は可能でも、精錬が中国経由である限り、供給は成立しない。

従って、日本が目指すべきは単なる調達先の分散ではなく、国内外での精錬・加工能力の共同確立である。豪州・カナダとの協力や国内投資を加速しなければ、断交後の半年間で深刻な供給危機に陥るだろう。

次章では、これら資源依存構造を踏まえ、日米同盟・G7・EU・台湾を中心とする国際環境と制度的対応を検討し、日本がどのように孤立を回避できるかを論じる。

第6章 国際環境と制度的対応

6.1 序論 ― 断交は「国内問題」ではなく「国際秩序問題」

中国との断交シナリオは、日本単独の外交問題にとどまらない。むしろそれは、国際秩序全体の均衡を揺さぶる「試金石」として機能する。なぜなら日本はG7の一員であり、米国の同盟国であり、かつアジアにおける民主主義国家の旗手だからである。日本の決断は、米欧、ASEAN、そしてグローバルサウスにとって「自らの選択を迫られる契機」となる。本章では、国際環境を多層的に検討し、日本がいかに制度的枠組みを活用し得るかを論じる。

6.2 日米同盟 ― 支柱とリスクの両義性

歴史的基盤

日米安全保障条約(1960年改定)は、戦後日本の安全保障を支える基軸である。特に2015年の日米防衛協力のための指針(新ガイドライン)では、日本の集団的自衛権行使を限定的に認め、同盟の地理的範囲を地球規模へ拡大した。

断交シナリオでの運用

断交が現実化すれば、中国は尖閣諸島や台湾海峡で軍事的圧力を強める。日米安保条約第5条は尖閣諸島を防衛対象と明記しており、米国政府は繰り返し適用を確認しているため、米軍と自衛隊の共同作戦発動は高い蓋然性を持つ。

ただし、台湾問題は条約上「日本の施政下」には含まれない。米国は台湾関係法に基づき防衛支援を行うが、直接的な軍事介入を保障してはいない。このため、日本が台湾との国交を回復すれば、日米同盟の枠内でどの程度支援可能かが最大の不確定要素となる。

限界とリスク

日米同盟は安全保障の最大の柱であるが、日本を「米中対立の最前線」に押し出すリスクを伴う。中国の対日軍事的示威は増加し、日本は「防波堤」として標的化されやすくなる。すなわち、同盟は同時に安全と脅威をもたらす二重性を帯びる。

6.3 G7 ― 経済安全保障連合としての可能性

デリスキングの文脈

2023年広島サミットにおいて、G7は「デリスキング(リスク分散)」を対中戦略の基本概念として採択した。これは「デカップリング(完全分離)」ではなく、依存度を減らす現実的アプローチである。日本の断交は、このデリスキングを極端に先鋭化させた事例として位置づけられる。

経済的威圧への共同対応

リトアニア事例では、EUがWTOに提訴し、G7も支持を表明した。日本が断交を選んだ場合、中国は必ず通商圧力を加えるため、G7は共同対抗措置を迫られる。

具体的措置としては:

- WTOへの提訴

- サプライチェーン強靭化支援(資金・技術協力)

- 緊急輸出枠の調整

- 金融安定支援(IMFや世界銀行の枠組み活用)

限界

ただし、G7各国の対中依存は依然高い。ドイツは自動車、フランスは農産物、イタリアは製造業が中国市場に依存する。従って、全面的な「日本支援」は現実には限定的であり、日本自身の主体的努力が不可欠である。

6.4 EU ― 制度的支柱としてのACIとEPA

反経済威圧規則(ACI)

EUは2023年に反経済威圧規則(Anti-Coercion Instrument, ACI)を施行した。これは第三国による経済的威圧に対抗してEUが一体で制裁を行える制度であり、リトアニア事例が契機となった。断交で中国が日本に報復すれば、EUはACIを発動する正当性を持つ。

日EU経済連携協定(EPA)

2019年発効のEPAは、世界最大の自由貿易圏を形成した。日本は中国市場を失う代わりに、EU市場をより深く開拓することが可能となる。ACIとEPAの組み合わせは、「非中国圏自由貿易圏」としての代替的枠組みを提供し得る。

限界

しかしEUも対中輸出依存を抱えており、特にドイツは自動車輸出の30%以上を中国市場に依存する。EUが日本に全面的同調するかは外交努力次第である。

6.5 ASEAN・インド ― 中立の狭間で

ASEANの立場

ASEAN諸国は中国との経済関係が深いため、日本との断交問題に即座に同調することは難しい。ベトナムやフィリピンは南シナ海問題で中国と対立しているが、経済的には依存を抱える。インドネシアやマレーシアはバランス外交を志向するため、公式には中立を維持するだろう。

インドの立場

インドは中国と国境紛争を抱え、対中依存度を下げる戦略をとっている。日本との経済連携は拡大しており、断交シナリオでは「代替供給網の一角」としてインドが重要な役割を果たす可能性がある。

6.6 台湾 ― 制度化の焦点

WTOとFTAの可能性

台湾はWTO加盟主体であるため、日本が台湾と自由貿易協定を結ぶことは法的に可能である。これにより、半導体や部材の安定供給を確保し得る。

日本版「台湾関係法」

米国の台湾関係法(1979年)は、断交後も実質的関係を維持する制度である。日本もこれに倣い「日本台湾関係法」を制定することで、外交的摩擦を最小化しつつ実質的国交回復を進められる。

6.7 グローバルサウスの反応

中国はアフリカ・中南米・中東で影響力を拡大しており、断交シナリオにおいて多くの途上国は「中国支持」あるいは「中立」を選択する可能性が高い。したがって、日本はG7・EUとの連携だけでなく、ASEAN・インドを含む「多元的パートナーシップ」を構築し、孤立を避ける必要がある。

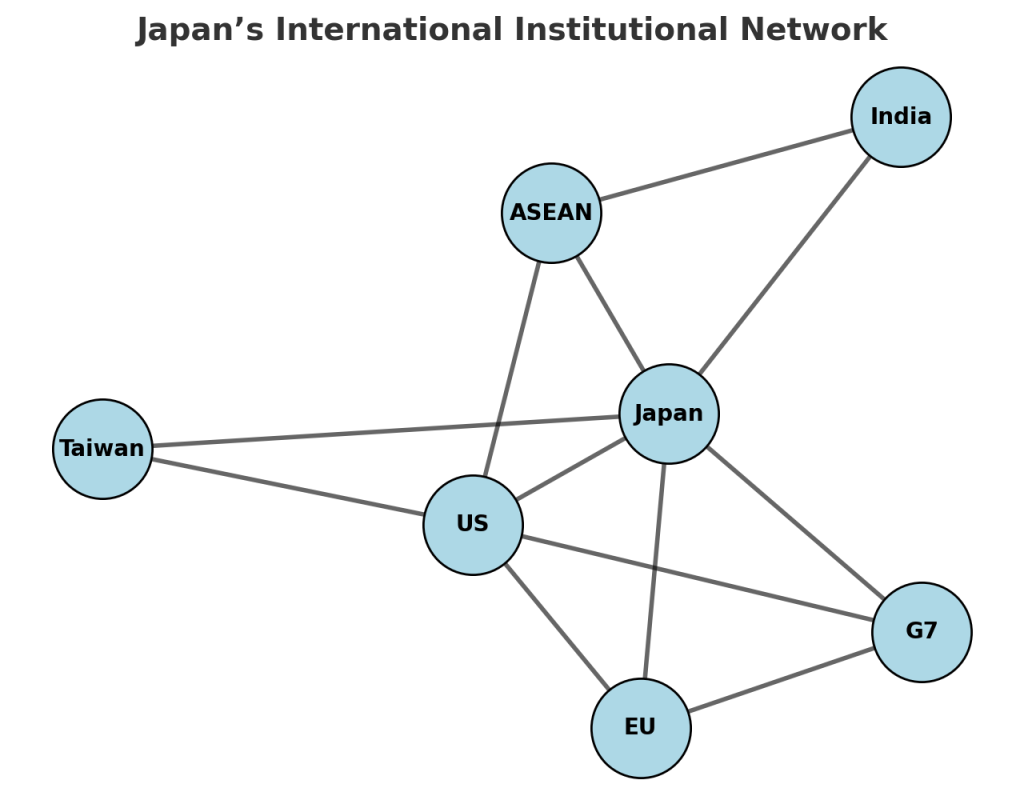

図表5

図表5が示すように、日本を中心とした国際制度ネットワークは多層的に広がっている。

6.8 制度的対応 ― 孤立回避のための四本柱

断交シナリオで日本が孤立を避けるためには、以下の制度的枠組みを活用・強化すべきである。

- 日米同盟の制度化深化:共同作戦計画の具体化、防衛産業協力の強化。

- G7・EUとの制度的連携:ACIとEPAを組み合わせた「非中国圏経済圏」の構築。

- ASEAN・インドとの多元的連携:IPEFやFTAを通じたサプライチェーン再編。

- 台湾との制度化:日本版台湾関係法、FTA、防衛協力協定の整備。

6.9 小結 ― 制度化こそ「生存戦略」

本章の分析から明らかになったのは、断交が日本を孤立に追い込むリスクを伴う一方で、制度的対応を通じて「国際連携の結節点」として位置づける可能性もあるという点である。

日米同盟は安全保障の要であり、G7・EUは経済的支柱を提供し、ASEAN・インドは地域的多元化の役割を果たす。台湾は技術供給の生命線であり、グローバルサウスは新秩序に揺れる不確定要素である。

結論として、日本が断交シナリオを乗り越える鍵は 「制度化を通じた国際連携」 にある。次章では、この国際環境を踏まえて、日本が取り得る具体的な危機対応策を整理し、物資・人・資金・サプライチェーン・外交の五側面から検討する。

第7章 日本の危機対応策

7.1 序論 ― 危機対応を「国家再設計」と捉える視座

中国との断交は、短期的には国家と社会に激震をもたらす。物資不足、在中邦人の安全危機、企業倒産の連鎖、サプライチェーン断絶、外交的孤立――これらは同時並行で発生し、日本社会を「戦後最大の危機」へと引き込むであろう。しかし危機は単なる破局ではなく、国家再設計の契機ともなり得る。本章では、日本が断交シナリオを乗り越え、持続的安全保障を実現するための具体的対応策を提示する。

7.2 物資安全保障 ― 備蓄・多元調達・国内生産の三位一体

7.2.1 重要物資の特定

断交により最初に直撃するのは、エネルギー、食料、医薬品、そして半導体・鉱物資源である。これらは「国家存立資源」として位置づけ、平時からの備蓄制度・代替調達・国内増産を組み合わせる必要がある。

- エネルギー:石油備蓄は200日分確保済みだが、LNGは10日分に過ぎない。LNG備蓄30日分への拡充が急務。

- 食料:冷凍野菜・水産物の中国依存度は高く、最低180日分の備蓄が望ましい。

- 医薬品:原薬の7割が中国由来とされ、国内製薬企業への補助金で国産化を推進すべき。

- 半導体・鉱物:レアアース・リチウム・コバルトは豪州・カナダとの長期契約を拡充し、国内精錬設備投資を加速する。

7.2.2 備蓄政策の制度化

エネルギー基本計画や食料安全保障法の枠組みに加え、**「戦略備蓄法(仮称)」**を制定し、資源ごとの備蓄義務を法的に明記すべきである。これは石油備蓄法を拡張する形で導入可能である。

7.2.3 多元調達

断交直後に最も頼れるのは、豪州・ASEAN・米国・インドである。豪州はエネルギー・鉱物・農産物の三分野で代替供給力を有し、ASEANは食料・部品供給の調整弁となる。米国は金融・軍事支援の後ろ盾となり、インドは中期的な製造拠点シフト先となる。

7.3 人的安全保障 ― 邦人保護と人材再配置

7.3.1 在中邦人退避

在中邦人は約10万人。中国の反スパイ法下で拘束リスクが高まる。邦人退避は断交直後の最優先課題であり、以下の多層的手段が必要である。

- 日本航空・全日空のチャーター便

- 海上自衛隊輸送艦の展開

- 在外公館ネットワークによる集結支援

2011年リビア内戦時の邦人退避作戦をモデルとし、民間航空と軍事輸送を組み合わせた「ハイブリッド退避」を制度化すべきである。

7.3.2 帰国後の再配置

帰国者の多くは企業駐在員であり、その専門性を無駄にしない仕組みが必要である。国内企業への配置転換支援、台湾・ASEANへの再派遣支援、リスキリング補助金を含む「邦人再配置プログラム」を整備すべきである。

7.4 資金安全保障 ― 緊急金融オペレーションと企業支援

7.4.1 緊急資金供給

断交は企業の資金繰りを直撃する。日本政策金融公庫が中心となり、中小企業向けに特別融資枠を創設すべきである。さらに日本銀行は市場安定化のための緊急オペレーションを実施し、円流動性を確保する必要がある。

7.4.2 国際金融枠組み

サプライチェーン再編には巨額投資が必要である。IMF・世界銀行・ADB(アジア開発銀行)と連携し、ASEAN・インドにおける投資を支援する「経済安全保障投資枠組み」を構築すべきである。

7.5 サプライチェーン強靭化 ― 国内増産と多国間連合

7.5.1 国内増産体制

半導体ではTSMC熊本工場の次に、10nm以下先端ノードを視野に入れた第2工場を建設すべきである。医薬品原薬は国内製薬企業への生産補助金を強化し、最低限の自給体制を確立する。食料については、国内農業支援を通じて自給率を40%から50%へ引き上げる目標を掲げるべきである。

7.5.2 多国間連携

IPEF(インド太平洋経済枠組み)を基盤に、日米台韓豪ASEANによる「経済安全保障連合」を制度化する必要がある。これにより、重要物資の共同備蓄・緊急融通を実現し、中国の「分断戦略」を無効化できる。

7.6 外交制度 ― 台湾関係法と国際連携

7.6.1 日本版台湾関係法

断交後に台湾と国交を回復する際には、米国の台湾関係法に倣い「日本台湾関係法(仮称)」を制定すべきである。その内容は:

- 駐日台湾代表処の大使館格上げ

- 安全保障協力の明記

- 経済協定・FTAの法的基盤整備

これにより「一つの中国」原則を越えた制度的正当性を確保できる。

7.6.2 国際連携

EUのACI、米国の輸出規制枠組み、G7声明を組み合わせ、中国の経済的威圧を国際的に可視化し、制度的対抗を行うべきである。日本はこの枠組みの「アジアの代表」として主導的役割を果たす必要がある。

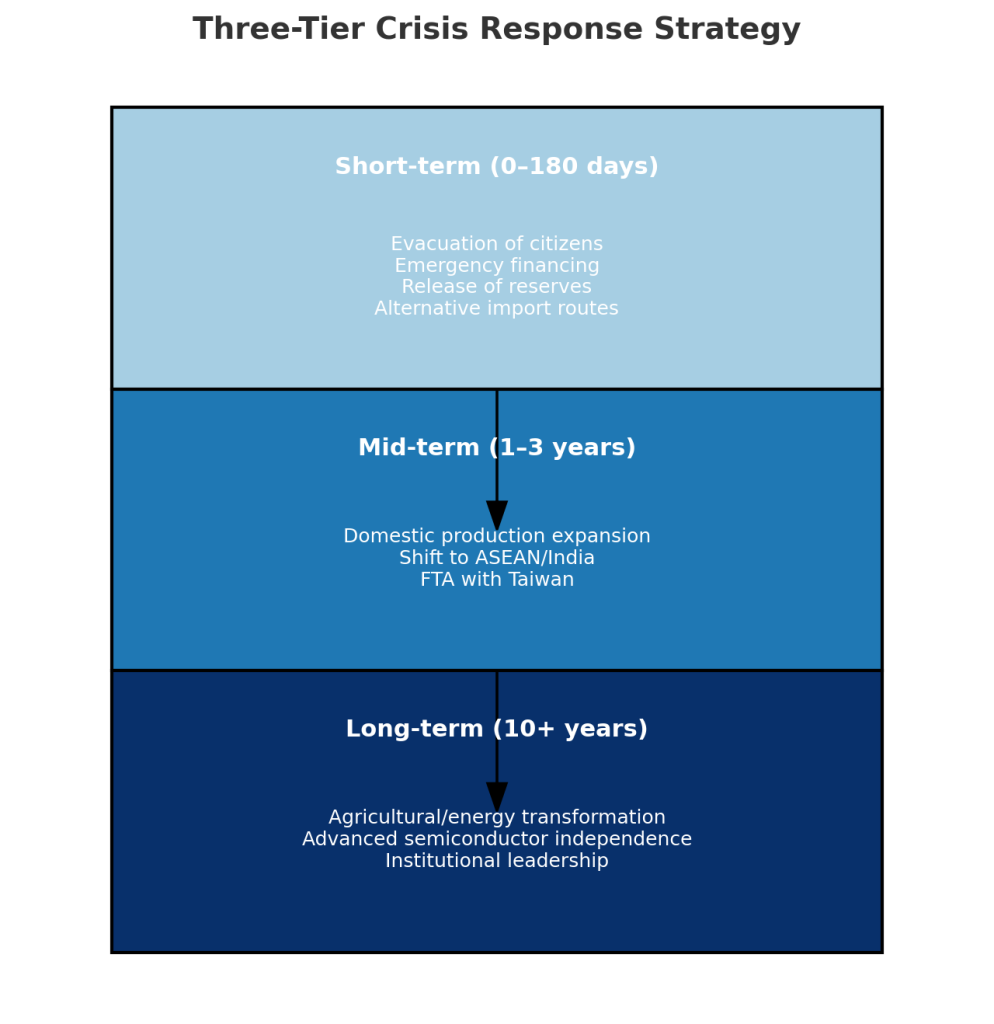

7.7 危機対応の時間軸 ― 即応・中期・長期の三層戦略

- 即応(0〜180日):邦人退避、特別融資、備蓄放出、緊急輸入ルート確保。

- 中期(1〜3年):国内増産拡充、ASEAN・インドへのシフト、台湾とのFTA。

- 長期(10年):国内農業・エネルギー転換、先端半導体国産化、国際制度主導。

この三層戦略により、日本は「混乱から再建」へと移行できる。

図表6

7.8 小結 ― 危機を制御する制度設計

本章で提示した対応策を要約すれば、

- 物資:戦略備蓄法と多元調達の制度化

- 人:邦人退避と再配置プログラム

- 資金:特別融資と国際金融枠組み

- サプライチェーン:国内増産と経済安全保障連合

- 外交:日本版台湾関係法と国際制度活用

である。

断交は破局的危機であると同時に、日本を「依存国家」から「自立国家」へと再設計する契機となり得る。危機対応を単なる応急処置ではなく、制度的改革として積み上げることこそ、未来の日本を守る道である。次章では、これまでの議論を総括し、断交が日本にとって「破局」か「再生」かを結論づける。

第8章 結論 ― 危機をチャンスに変えられるか

8.1 問題の再確認 ― 「断交」という仮想の意味

本稿の出発点は、きわめて過激かつ挑発的な問いであった。すなわち、「日本が中国と国交を断絶し、台湾と国交を回復したらどうなるか」 である。

従来であれば、これは荒唐無稽な仮定にすぎないと退けられただろう。しかし本研究を通じて明らかとなったのは、断交は決して「空想」ではなく、「十分に起こり得る事態」であるという事実である。

歴史を振り返れば、1972年の日中国交正常化は、冷戦構造という国際的必然に基づいた選択だった。しかし21世紀の現在、その必然性は大きく揺らぎ、逆に日本を縛る「依存の罠」として作用している。断交シナリオは、この歴史の逆流を意識的に想定し、日本が直面する依存構造を可視化するための「思考実験」であった。

8.2 短期的影響 ― 混乱と痛み

断交の初期段階(0〜90日)は、日本社会に深刻な衝撃をもたらす。

- 経済:通関停止による供給断絶、株式市場の暴落、消費財価格の急騰。

- 社会:医薬品や食料品の不足、買いだめ騒動、SNSでの不安拡散。

- 外交・安全保障:在中邦人退避、尖閣・台湾海峡での軍事的緊張高騰、サイバー攻撃の激化。

これらは国民の生活を直撃し、政治的混乱を招く。しかし短期的混乱は「想定外」ではなく、むしろ必然的帰結である。したがって危機管理の核心は、この混乱をどのように制御し、社会の動揺を最小限に抑えるかにある。

8.3 中期的展開 ― 適応と制度化

91〜180日の段階に入ると、日本は徐々に適応を始める。

- 台湾との事実上の国交回復

- ASEAN・インドからの代替供給網拡大

- 豪州・カナダとの鉱物資源長期契約

- 国内半導体工場(JASM熊本)の稼働

これらは「応急処置」ではなく、「制度化」への移行を意味する。危機対応が単発的ではなく制度的枠組みとして定着すれば、日本は新しい秩序を生み出す力を得る。すなわち、断交は「依存国家から自立国家への転換」を促す強制的契機となる。

8.4 長期的展望 ― 新秩序形成と日本の役割

断交の本当の意味は、長期的展望にある。日本は次の三つの方向で国際秩序形成に関与できる。

- 経済安全保障立国

半導体・鉱物・食料・エネルギーの戦略資源を制度化した備蓄と多元調達で管理し、「経済安保国家モデル」を提示する。 - 国際制度の設計者

EUのACI、米国の台湾関係法に倣い、日本版台湾関係法やアジア経済安保連合を制度化し、国際秩序の「制度設計者」として振る舞う。 - 価値連合の中核

民主主義と法の支配を基軸とする国際連携の結節点となり、「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)」を現実的制度へと具体化する。

この長期的展望は、断交が「孤立」ではなく「新秩序の起点」となり得ることを示している。

8.5 危機をチャンスに変える条件

危機を単なる破局ではなくチャンスに変えるには、五つの条件が不可欠である。

- 備蓄と国内強靭化

LNG・食料・医薬品・鉱物の備蓄拡充、国内精錬能力強化。 - 制度化

戦略備蓄法、日本版台湾関係法、経済安全保障推進法の拡張。 - 多国間連携

G7・EU・ASEAN・インド・台湾との経済安全保障連合。 - 国民合意形成

「痛みの共有」を前提とした政治的リーダーシップ。 - 戦略的時間軸

短期的混乱を許容し、中期に制度化、長期に国際秩序の形成者となる。

これらが揃わなければ、断交は単なる国難で終わる。しかし、条件を整えれば断交は「依存から自立への歴史的転換点」となり得る。

8.6 歴史的文脈 ― 「脱亜論」から「経済安全保障立国」へ

福沢諭吉の『脱亜論』(1885年)は、日本が近代化のために中国・朝鮮との価値観的断絶を訴えた論説である。今日における断交シナリオは、この文脈を想起させる。しかし本稿の視座は「脱亜」ではなく「多元的国際連携」である。日本はアジアを切り捨てるのではなく、中国依存を脱却し、ASEAN・インド・台湾との協力を深化させることで、「新しいアジアの結節点」となるべきである。

さらに、戦後日本の「平和国家モデル」は、軍事力を抑制し経済成長に集中することで成功を収めた。しかし21世紀には「経済安全保障立国」こそが新たなモデルとなる。すなわち、軍事と経済を分離するのではなく、統合的に管理し、国民の安全と国際秩序を同時に守る国家像である。

8.7 結論 ― 危機を「終わり」ではなく「始まり」として

断交は日本にとって「国家の死活を賭けた試練」である。短期には混乱と損失が避けられず、経済的・社会的代償は甚大である。しかし中期には適応と制度化が進み、長期には新しい国際秩序の中で主導的役割を果たす可能性がある。

危機をチャンスに変えられるか否かは、日本がいま直ちに備えを進めるかどうかにかかっている。断交シナリオは現実にならない方が望ましいかどうかは、国家百年を見据えた上で考えていく必要がある。しかし「起こらない」と信じて備えを怠ることこそ、最大のリスクであることは肝に銘じる必要はある。

本稿は警鐘である。同時に、未来への提言でもある。断交は「終わり」ではなく、「日本が依存から自立へ、そして制度設計国家へと進化する始まり」となり得る。読者に問いたい。もし明日、断交が現実化したら――我々は備えがあるだろうか、と。

図表7

参考文献一覧

政府・国際機関資料

- 財務省, 『日本の貿易統計 2023・2024年版』, 財務省貿易統計, 2024年.

- 経済産業省資源エネルギー庁, 『レアアース供給リスク評価報告書』, 2023年.

- 農林水産省, 「中国による日本産水産物禁輸措置について」, 農林水産省報道資料, 2023年8月.

- 防衛省, 『令和6年度 防衛白書』, 防衛省, 2024年.

- 内閣官房国家安全保障局, 『経済安全保障推進法の概要』, 2022年.

- 日本銀行, 『金融政策決定会合 議事要旨(2024年)』, 日本銀行, 2024年.

- 日本政府観光局(JNTO), 『訪日外国人統計(2019年・2023年)』, JNTO, 2024年.

- U.S. Congress, “Taiwan Relations Act of 1979,” Public Law 96-8, 1979.

- World Trade Organization (WTO), “Accession of the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu,” WTO Official Records, 2002.

- International Energy Agency (IEA), World Energy Outlook 2023, IEA, 2023.

- U.S. Geological Survey (USGS), Mineral Commodity Summaries 2024: Rare Earths, Lithium, and Cobalt, USGS, 2024.

- European Commission, “Anti-Coercion Instrument (ACI),” Official Journal of the European Union, 2023.

- G7 Hiroshima Summit, “Leaders’ Communiqué,” May 2023.

学術研究・専門書

- 山田哲也, 『経済安全保障論 ― 資源・技術・同盟』, 岩波書店, 2023年.

- 安藤隆史, 『地政学と日本外交 ― 米中対立時代の国家戦略』, 中央公論新社, 2022年.

- Smith, J., China’s Economic Statecraft and Global Security, Routledge, 2022.

- Hughes, C., Japan’s Foreign Policy in the Era of Economic Security, Palgrave Macmillan, 2023.

- 王立群, 『中国の経済威圧外交の実態』, 北京大学出版社, 2021年.

新聞・報道・シンクタンク資料

- 朝日新聞, 「2010年レアアース輸出制限事件の回顧」, 朝日新聞デジタル, 2010年10月.

- 日本経済新聞, 「リトアニア事例に見る中国の経済的威圧」, 日本経済新聞, 2021年12月.

- 産経新聞, 「邦人拘束と反スパイ法の影響」, 産経新聞, 2023年4月.

- Nikkei Asia, “China’s Rare Earth Leverage and Japan’s Response,” Nikkei Asia, 2023年7月.

- The Economist, “Decoupling or Derisking? The West’s China Dilemma,” The Economist, May 2023.

- CSIS (Center for Strategic and International Studies), “Countering China’s Economic Coercion: Policy Options,” CSIS Report, 2022.

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。

投稿者プロフィール

- 市村 修一

-

【略 歴】

茨城県生まれ。

明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。

【背景】

2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。

翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。

長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。

株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO

事業成長アクセラレーター

広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター

【専門領域】

・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成

・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発

・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援

【主な著書/論文/プレス発表】

「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版

「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版

「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版

「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版

「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版

「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版

「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)

「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)

「国際派就職ガイド」(三修社)

「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)

【主な研修実績】

・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング

・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決

・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー

・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他

※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施

【主なコンサルティング実績】

年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。

【主な講演実績】

産業構造変革時代に求められる人材

外資系企業で働くということ

外資系企業へのアプローチ

異文化理解力

経営の志

商いは感動だ!

品質は、タダで手に入る

利益は、タダで手に入る

共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ

幸せのコミュニケーション

古典に学ぶ人生

古典に学ぶ経営

論語と経営

論語と人生

安岡正篤先生から学んだこと

素読のすすめ

経営の突破口は儒学にあり

実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~

何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~

縁により縁に生きる

縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~

看取ることによって手渡されるいのちのバトン

など