中国崩壊後の世界 〜ハドソン研究所レポートが示す『ポストCCP』の全貌と日本の国家戦略〜

はじめに

世界は今、大きな音を立てずに変わり始めている。

地震が起きる前には、プレートが静かに軋み、表面には何の変化も見えないまま内部では破壊が進んでいると言われるが、現在の中国はまさにその状態にある。外から見ると巨大な経済力を維持し、軍事力を増強し、外交での存在感を誇示しているように見える。しかし、その内側では——経済モデルの破綻、社会の疲弊、統治の硬直、民族問題の噴出、出生率の急落、地方の財政破綻、若年層の絶望、そして権力中枢の異常な個人独裁化——こうした深層の矛盾が蓄積し、限界点へと向かっている。

表面上は安定している国家が、内部の構造歪みによって臨界点を超えた瞬間、一気に連鎖的崩壊を引き起こす——これは歴史が繰り返し示してきた教訓である。そして今、その連鎖の危険性が世界最大規模の国家、中国において進行しつつある。

その重要性を最初に体系的に示したのが、

米国ハドソン研究所(Hudson Institute)が2025年7月に発表した報告書

『China after Communism: Preparing for a Post-CCP China

(共産主義後の中国:ポスト中国共産党時代の中国への備え)』

である。

この報告書は、中国共産党が支配能力を失った「その後の中国」について、政治・軍事・社会・経済・民族構造・国際秩序までを包含する本格的なシナリオを描いた、近年でも極めて異例の文書である。アメリカの政策研究機関は通常、敵対国の“現状分析”や“軍事的脅威”を評価する文書を多く出す。しかし今回のレポートは、「体制崩壊後の国家再建」という、もっと深い段階まで踏み込んでいる。

これは何を意味するのか。

——アメリカはすでに“ポストCCP”を現実的な選択肢として思考し始めた、ということだ。

報告書を発表したハドソン研究所は、保守派・共和党系、そしてトランプ政権と思想的近接性を持つことで知られている。アメリカでは政権交代のたびに安全保障戦略が大きく変わる。とりわけ保守系のシンクタンクが、体制崩壊後の中国を議論し始めたことは、米国の戦略思想が“中国の崩壊を想定したフェーズ”へと静かに移りつつあることを示す。

世界はその事実にまだ気づいていない。しかし政策を扱う者であれば、この種のシグナルがどれほど重大かを理解するだろう。大国の戦略は、突然変わるのではない。まず“思考の転換”が起こり、次に“分析の転換”が起こり、最後に“政策の転換”が起こる。今はまさにその最初の工程が始まっている段階である。

そして日本は、この動きから目を背けてはならない。

なぜなら、日本は中国の隣国であり、海を隔てた距離にすら守られていないからだ。

中国が崩壊する局面では、軍事的緊張、難民流入、偽情報工作、サイバー攻撃、サプライチェーン断絶、金融市場の動揺などが同時並行で発生し、日本はその最前線に立たされる。台湾危機と中国国内の混乱が連動すれば、南西諸島から本州にかけての広域が影響を受ける。これまでの平時の概念で語られてきた安全保障や経済政策は、そのままでは通用しない。

つまり、中国崩壊とは日本にとって“隣国の不安定化”ではなく、“国家の総合戦略を揺さぶる地政学的地震”である。

そこで本稿では、ハドソン研究所の分析を軸にしつつ、それを大幅に拡張し、以下の三段階で構成された包括的な視座を提供する。

(1)中国内部の崩壊過程を深層から読み解く

政治、軍事、社会、民族、経済など多角的領域を統合し、体制崩壊がどのように進むのかを構造的に描く。

(2)中国崩壊が国際秩序をどう変えるかを分析する

アメリカ、ヨーロッパ、インド、ASEAN、ロシア、国際機関、世界経済——それぞれが動く方向を、章ごとに詳細に整理する。

(3)日本が取るべき国家戦略を描く

外交、防衛、経済安全保障、社会・治安、情報、教育まで含め、21世紀後半に向けた包括的な「日本の進路」を提示する。

本稿の目的は、単に危機を煽ることではない。

重要なのは「恐れること」ではなく、「備えること」であり、

その備えとは、事実を直視し、未来を構想する力である。

いま日本が必要としているのは、

“過去の延長線では語れない未来”を理解し、そこへ自らの足で踏み出す覚悟

である。

中国が崩壊するかどうかではなく、

崩壊が現実になったときに日本がどの位置に立つのか。

世界が揺れ動くその瞬間に、

日本は傍観者でいることを許されない。

むしろ、日本こそが「新しいアジア秩序の設計者」としての役割を担えるかどうかが問われている。

本稿が、そのための冷静な視座と、未来を描くための羅針盤となることを願っている。

【目次】

はじめに

序章 世界のスケールが揺らぎ始めた──“ポストCCP”を巡る静かな衝撃

第1章 崩壊の瞬間──中国で最初の72時間に何が起きるのか

第2章 バイオリスクの暗い影──統治崩壊の混乱と生物研究施設の危機

第3章 静かなる崩壊──中国経済の深層に流れる“終わりの旋律”

第4章 分裂する軍、揺らぐ国家──内戦と軍閥化のリアリティ

第5章 空白を埋める者たち──暫定政府の誕生と政治再編の深層

第6章 世界秩序の再編──中国崩壊がもたらす“静かな地殻変動”

第7章 再建への険路──瓦礫の大陸に「新しい中国」は立つのか

第8章 日本の選択──激動するアジアで問われる国家戦略の核心

第9章 世界秩序の大変動──ポストCCPがもたらす地政学の再編

終章 日本の国家戦略──歴史的転換点に立つ国家の「選択」と「覚悟」

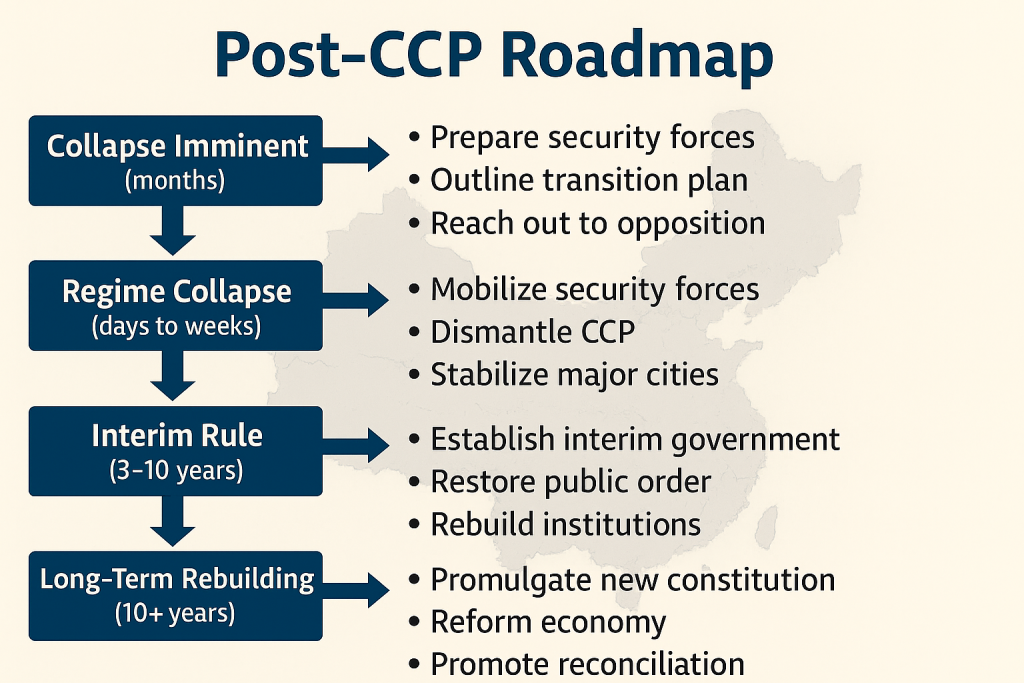

付録 全章を貫く統合図表:ポストCCPロードマップ(A)/世界再編・日本戦略マップ(B)

序章 世界のスケールが揺らぎ始めた──“ポストCCP”を巡る静かな衝撃

世界の大国がある日突然崩壊する──その可能性は、これまでの国際政治の主流において想像の余地はあまり残されてこなかった。巨大な国家は巨大なまま存続し、強権的な政権は長期的に硬直化しながらも、何十年という時間軸でゆっくりと推移する。そんな暗黙の前提が国際社会を支えてきた。しかし、2020年代に入ってからの中国の動きは、その常識を静かに、だが劇的に揺るがせ始めている。経済成長が陰りを見せ、社会の不満は蓄積し、さらに国家システム全体が一つの巨大な圧力鍋のように膨れ上がる中で、世界は気づけば「崩壊しないはずの大国が崩壊し得る」という現実に直面するようになった。

こうした危機意識を背景に、今年7月、米国のハドソン研究所が発表した報告書 “China after Communism: Preparing for a Post-CCP China” は、これまでのどの中国分析とも異なる重みを持って登場した。同研究所はトランプ政権に最も近い保守系シンクタンクの一つであり、その政策領域は外交・軍事・安全保障に及ぶ。つまり、このレポートはただの学術的提言ではなく、米国の国家戦略コミュニティの奥深くで議論される「未来シナリオ」の一端を直接的に映し出している。特に注目すべきは、報告書の中心テーマが“中国共産党崩壊後の中国像”そのものを扱っている点である。中国の現在を分析するのではなく、「崩壊」という極端な事態を前提とした未来構想を、数十ページにわたって緻密に描き出す。その大胆さと現実的な問題提起は、これまで西側シンクタンクが公然とは扱ってこなかった領域への踏み込みとして、静かな衝撃をもって受け止められている。

報告書を読むと、アジアの地政学に長く携わってきた読者であっても、思わず息を呑む指摘が並ぶ。中国の統治危機がどこから始まるのか、軍や公安がどのように分裂するのか、国家崩壊の瞬間に都市で何が起こるのか、そして“後始末”として国際社会はどのように介入せざるを得なくなるのか──すべてが生々しい現実感を伴って語られる。その筆致は刺激的である一方、決してセンセーショナリズムではない。むしろ冷静で、歴史分析に基づき、豊富な実証とシミュレーションを組み合わせながら「大国崩壊」という極めて稀な現象を、政治・社会・軍事・経済・人間心理にまで広げて丁寧に読み解いているところにこそ、このレポートの価値があるといえる。

そして、このレポートが日本やアジア諸国に向けて放つメッセージは決して穏やかではない。トランプ政権に近い勢力が、すでに“中国崩壊のシナリオ”を本格的に検討し始めている可能性が高い。これは、中国をどう扱うかという従来の外交的テーマをはるかに超え、「中国が崩壊した後のアジア秩序をどのように設計するか」という次元の議論である。もちろん、米国が中国の崩壊を望んでいるかどうかは別問題だ。しかし、崩壊が現実的なリスクとして認識された瞬間、国際社会はその対応を考慮せざるを得ない。とりわけ地理的に最も近く、経済的依存も深く、安全保障環境が直結する日本は、最も早く、最も深刻な影響を受ける位置にある。日本がこのテーマに無関心でいることは、もはや許されない。

むしろ、今この瞬間こそ、日本や台湾、アジアの民主化勢力が米国と真剣に議論を開始すべき時である。中国の崩壊は決して歓迎すべき事態ではない。制御不能な暴力、民族衝突、難民の大量移動、生物施設の暴走、軍の分裂、サイバー攻撃の連鎖──そのどれもが「アジアの未来そのものを揺るがす危機」として現実味を帯びる。しかし同時に、中国が変わること、あるいはより開かれた社会へ向かうことは、アジアの秩序が長期的に安定へ向かう大きな転換点でもある。危機と機会が表裏一体となったこの複雑な局面にどう向き合うのか。それこそが、このレポートが我々に投げかける最大の問いである。

以下の章では、ハドソン研究所が描いた“ポストCCP中国”の全貌を、読み物としての深みと分析の緻密さを兼ね備えた形で紹介する。崩壊の数時間から数年後まで、社会、軍、経済、外交がどのように変容するのか、その流れをドラマのように追いかけながら、現実の政治・経済・安全保障に直結する洞察を引き出していく。本稿を読み終える頃、読者はきっと、原文レポートに直接触れたくなるに違いない。それほどまでに、このテーマは今の世界が抱える核心を突いており、アジアの未来に決定的な意味を持つからである。

第1章 崩壊の瞬間──中国で最初の72時間に何が起きるのか

国家が崩壊する瞬間というものは、多くの人が想像するよりもずっと唐突で、ずっと混乱しており、そして驚くほど“人間くさい”。それは政治制度の論理でも経済統計の数値でもなく、むしろ恐怖・怒り・混乱・希望といった人間の感情が、巨大国家の行く末を一気に決定してしまう劇的な時間である。ハドソン研究所の報告書が描き出す“中国の崩壊後の72時間”は、単なる政策分析ではなく、14億人もの人間が一斉に不確実な未来を前にしたとき、どのような行動を選択し、国家はどのように機能を停止していくのか──その生々しい心理の動きを追いかける壮大なドラマに等しい。

多くの読者にとって、中国共産党が崩壊するという想定自体が荒唐無稽に聞こえるかもしれない。しかし、実際の国家崩壊とは、外から見た“強さ”と内部の“脆さ”のギャップがある程度の許容値を超えた瞬間に、堰を切ったように進むものだ。旧ソ連の崩壊を思い返せば、テレビの映像には穏やかな市民が映っていたが、内側では軍、党、共和国政府が互いに命令を無視し、数百万人の市民が将来を見失う恐怖の中で混乱していた。このような“国家の意志が消える瞬間”は、見た目以上に静かで、しかし内部では激しい力学が動く。中国のような超大国では、その力学の規模が桁違いになる。

ハドソン研究所の分析によれば、中国で国家崩壊が始まると、最初の72時間に最も注目すべきは「公安が消える」という現象である。中国の治安は一般に“強固”と見られているが、その強度は実際には党の命令体系に依存しており、逆に言えば命令が途絶えた瞬間に警察は動けなくなる。公安の多くは日常的に政治的プレッシャーに晒されているため、国家の崩壊を感じ取れば自らの安全を最優先に帰宅してしまう。治安の柱が折れるのは音を立てて崩れるわけではなく、一見いつもと変わらぬ街角で、ふと「制服姿の警察官がいない」という静かな兆候として現れる。この小さな異変が、やがて都市全体の心理に波紋のように広がっていく。

治安が消えるというわずかな兆しは、巨大都市で瞬く間に“暴発”へと転じる。中国の都市は、世界のどの国よりも人口密度が高く、富裕層と庶民層の格差が目に見える形で存在しているため、社会不満が溜まる構造になっている。監視社会は短期的な安定を生むが、抑圧された怒りは恐怖が消えた瞬間に解き放たれる。ハドソン研究所の描写では、官公庁や公安局は市民の怒りの最初の標的となりうる。普段は国家の象徴として立つ建物が、崩壊の瞬間には“不正義の象徴”として一転して攻撃される。暴動そのものが目的ではない。人々はただ、行き場のない怒りを向ける対象を求めているだけだ。この心理的転換点は、権威主義国家が崩壊する際に必ず見られる普遍的現象である。

一方で、この72時間に最も危険なのは「軍の動き」である。中国人民解放軍(PLA)は表向きは統一された巨大軍事組織だが、その内実は地域ごとに強力な力を持つ“軍区”が存在し、中央の命令系統が不安定化すると、各軍区が自らの判断で動き始める。これは軍閥化の初期段階であり、国家崩壊の象徴的な現象である。命令の途絶は、軍人にとって“自分の隊員を守るにはどうするべきか”という個別判断を促し、結果として軍組織全体の統制が失われる。この瞬間、中国という国は表面上は存在していても、その内部は“無数の小さな国家”に分裂し始めている。しかもその分裂は、14億人の国土全域で同時に起こる可能性がある。

さらに恐ろしいのは、情報統制社会である中国ゆえの“情報パニック”だ。普段から情報が遮断されているため、危機が発生した際に市民は正確な情報を持ち合わせていない。そのため、わずかな噂やSNSの投稿が爆発的に広がり、都市全体が「どこかで大規模暴動が起きている」「軍が市民を攻撃した」「外国が介入した」など、真偽不明の情報に翻弄される。情報の欠如が恐怖を生み、恐怖が群衆心理を過熱させ、過熱した群衆心理が実際の混乱を引き寄せる。つまり、現実の危機と心理的危機が互いに増幅しあうループが発生する。この“情報真空の爆発”こそが、権威主義国家の崩壊でしばしば最も深刻な連鎖を生む。

都市脱出はこの連鎖の一つの帰結である。大都市から数十万人、数百万人規模の市民が一斉に郊外へ向かおうとすれば、道路網や鉄道網は瞬時に麻痺し、交通インフラは機能不全に陥る。コロナ封鎖の際にも小規模ながら同様の現象が見られたが、崩壊時にはその数十倍の規模になると予測される。外国企業や外国人労働者の脱出需要が加われば、空港は数時間でパンクし、空路が閉鎖されれば都市は実質的に“孤立した巨大な箱”となる。

この混乱が最初の72時間で起こりうるすべてではないが、確実にいえることは一つだけである。

中国の崩壊は、21世紀最大の地政学的イベントとなり、その最初の72時間が中国の未来を決定する。

そしてその影響は、地理的に最も近く、経済的にも深く結びついた日本へ、ほぼ直ちに波及する。この章で描かれた“72時間の物語”は決して架空のシナリオではなく、現実の世界で起こりうる危機の予行演習でもあるのだ。

第2章 バイオリスクの暗い影──統治崩壊の混乱と生物研究施設の危機

中国という巨大国家が崩壊の渦に飲み込まれたとき、世界が最も恐れなければならないのは、軍の暴走や都市暴動だけではない。ハドソン研究所の報告書が最も強調するテーマのひとつが、「バイオリスク」という静かでありながら致命的な領域である。中国は近年、軍事・経済戦略の中核として生命科学とバイオテクノロジー研究を国家規模で拡大してきた。そのため国内には、国際社会が正確に把握しきれていない大規模な生物実験施設や先端研究のネットワークが存在しており、これらが統治崩壊の混乱の中でどのような形で影響を及ぼすかは、今の時点で誰にも予測できない“ブラックボックス”となっている。

特に武漢ウイルス研究所(WIV)は、コロナ禍を経て世界的な注目を浴びたが、ハドソン研究所の分析はこの研究所を「象徴的存在」としつつも、実際には武漢に匹敵する高度研究施設が中国全土に数十カ所存在していることを指摘する。中国科学院、人民解放軍、生物工学研究所、地方大学、軍民融合拠点──こうした組織が網の目のように絡み合い、国家レベルで統合された巨大な研究生態系を形成しているのである。このネットワークが政治的混乱の中でどのように振る舞うかは、国際社会にとって最も深い懸念の対象であり、まさに“見えない地雷原”のような存在だといえる。

中国の生命科学研究が世界で特異な立場にある理由は、「軍民融合」という制度にある。西側の国々では、軍事研究と民間研究は明確に線引きされているが、中国ではその境界線が意図的に消し去られている。民間研究の成果が自動的に軍へと吸収され、軍事目的の研究成果が民間の学術論文や国際学会を通じて外側へ“洗浄”されて流通する。ハドソン報告書の指摘によれば、中国の研究者が国際的な査読誌に発表する論文の中には、軍の成果物を“民間の研究”として発表したものが少なからず存在するという。そのため、表向きは通常の生物学研究に見えるプロジェクトの背後に、軍事的な意図や国家戦略が潜んでいることがある。

こうした制度的特性は、統治崩壊が始まった瞬間に極めて危険な形で露呈する。バイオ施設の最大の脆弱性は、研究設備そのものよりも、そこで働く人間の行動にある。国家崩壊の混乱が広がると、研究者たちはまず自分の身を守るために職場を離れようとするだろう。しかし、彼らの持つ知識やデータは、装備や兵器と同じくらい、いや場合によっては核兵器よりも危険な“技術的資産”である。実験データ、遺伝子情報、合成能力、サンプルの一部──これらの情報はUSBひとつで持ち出せる。そうした情報が、混乱を背景に闇市場や外国の諜報組織、あるいは中国国内の軍閥化した武装勢力へ流れることは、想像するだけでも恐ろしい。

さらに危険なのは、崩壊初期に市民が情報不足の中でパニックに陥り、象徴的な施設に向かって暴走する可能性である。武漢研究所はコロナ禍の後、市民の間で不信感や恐怖心の象徴として記憶に刻まれた。政治的な怒り、情報の真偽が分からない不安、抑圧されてきた感情の反動──こうした複雑な心理が絡まり、市民が研究施設を襲撃するという最悪のシナリオは十分に考えられる。そのときに問題となるのは、施設破壊によって“意図しない形で生物学的危険が外部に露出する可能性”であり、これは国家崩壊を超えて国際公衆衛生上の危機へと直結する。

また、人民解放軍がこの状況を利用し、バイオ施設を軍事資源として掌握しようとする可能性もある。崩壊の混乱の中では、中央からの命令が失われ、軍内部の派閥がそれぞれ独自に行動するようになる。もしある軍区がバイオ施設を支配下に置こうとすれば、他の軍区がそれを阻止しようとして武力衝突が起きるかもしれない。つまり、バイオ施設の問題は単に生物学的リスクにとどまらず、軍閥化や内戦の火種に転化する危険をはらんでいる。

こうした危険性を踏まえ、ハドソン研究所の報告書は国際社会が取るべき行動として「バイオ施設の早期制圧」を最重要任務として掲げる。単に治安維持部隊を派遣すればよいわけではなく、特殊作戦部隊による迅速な制圧、研究員の保護、データの確保と削除、病原体の無力化、長期的な監視体制の構築──この一連のプロセスを混乱がピークに達する前に行わなければならない。事態の複雑さと規模の大きさを考えると、これは単独の国家では不可能であり、日本、韓国、台湾、ASEAN諸国、欧米各国の協力が不可欠である。

しかし、この“国際介入”は言うほど単純ではない。中国の広大な国土に分散するバイオ施設を短期間に把握し、制圧し、管理下に置くことは、技術的にも政治的にもほとんど前例がない。加えて、崩壊の混乱の中で研究者の逃亡やデータの拡散を完全に防ぐことは極めて難しい。つまり、バイオリスクとは「防ぎ得る災害」というよりも、「どこまで被害を抑えられるか」という“被害最小化戦略”に近い課題である。

こうして見ていくと、中国のバイオ施設の問題は、単なる公共衛生の懸念でも、研究体制の不透明さという学術的課題でもなく、国家崩壊時における“最も現実的で、最も深刻で、そして最も制御が難しい危機”であることがわかる。武漢研究所をはじめとする数多くのバイオ施設は、平時には国家の科学技術力の象徴として振る舞っているが、統治の鎖が断ち切られた瞬間、それらは国家の誇りから国際的脅威へと変貌する可能性を秘めている。報告書が示すように、“バイオ施設の無力化”はポストCCP時代の出発点であり、逆に言えばここで躓けば中国再建の道筋はたちまち閉ざされる。

そしてこの危機は、日本にとっても他人事ではない。地理的近接性、経済結合の深さ、人の往来の規模を考えれば、中国で起こるどんな生物学的問題も、数日のうちに日本社会へ波及する可能性がある。中国の国家崩壊という事態を“隣国の不安定化”として軽く捉えることは、あまりにも現実離れしている。むしろ、日本の安全保障、経済、社会基盤すべてに直結する重大問題として、真剣に向き合う必要がある。

第2章が描く世界は、読者にとって不安を誘うほど生々しいかもしれない。しかし、まさにこの“想像のしにくさ”こそが、この問題の核心であり、だからこそハドソン研究所のレポートは今世界で最も読まれるべき分析の一つとなっているのである。

第3章 静かなる崩壊──中国経済の深層に流れる“終わりの旋律”

中国の経済は長いあいだ「奇跡」と呼ばれてきた。沿岸から内陸へと都市が伸び、かつて農村だった地域に巨大なビル群が立ち並び、世界の工場から世界経済の中心へと変貌していった。その光景は、多くの人々に「独裁体制であっても繁栄は可能なのだ」という錯覚に近い確信を与えていた。しかし、ハドソン研究所の報告書が示す“中国経済の内側”は、それとはまったく異なる顔を持っている。外側から見える巨大な建造物と眩しい都市の灯りの背後では、経済の構造そのものが静かに、しかし確実に崩れ始めている。しかもその崩壊は、爆発音も軋みも聞こえない。ただ忍び寄るように、音もなく、国家の根幹を食い尽くしていく。報告書の表現を借りれば、それは「死の螺旋」であり、巻き戻しのきかない構造疲弊に他ならない。

この章でまず理解すべきは、中国経済の危機が突然現れたものではなく、数十年という長い時間をかけて積み上げられた歪みが、今ようやく表面化し始めたにすぎないという点である。中国の成長モデルは、建設、不動産、資源投入、大規模インフラという“量的拡大”に依存していた。高度に洗練された先端技術や高付加価値産業によって成長してきたわけではなく、むしろ規模の巨大さこそが唯一の強みであった。しかし、その規模に寄りかかったモデルは、都市が成熟し人口が減り始めた瞬間に脆弱性へと転換する。もはや建てるべき都市は残っておらず、住宅は余り、道路や橋は使われぬまま劣化し、投資の回収可能性は失われていく。報告書はこれを「成長モデルの物理的限界」と評する。巨象が自らの体重で足を折るように、中国経済はその巨大さゆえに自壊し始めているのだ。

とりわけ深刻なのは、不動産バブルの崩壊である。中国の住宅市場は社会の富を象徴するだけでなく、地方政府財政の基盤であり、銀行融資の中心であり、家計資産の大半を占めてきた。つまり、中国社会は不動産を通じて密接に互いを支え合う構造を作り上げていた。しかしその基盤が崩れた今、その影響は社会全体を大きく揺さぶっている。エバーグランデの破綻は世界の注目を集めたが、それは氷山の一角にすぎない。中国の不動産企業は数十社規模で経営難に陥り、未完成のまま放置された巨大マンション群が全国各地に広がる。そこに住むはずだった家族はローンだけを背負わされ、地方政府は土地売却という収入源を断たれ、銀行は不良債権の山を抱え込む。誰も得をしない、破壊的なスパイラルが続いている。建物は立っているが、経済としては完全に死んでいる──そんな状態が各地で進行しているのである。

さらに、中国経済を支えてきたもう一つの柱である「人口」が、急激な縮小局面に入っている。出生率は世界でも最低水準となり、毎年数百万人の労働力が市場から消えていく。これは単なる人口減少ではなく、社会の活力が根底から崩れていく現象である。若い働き手が減り、高齢者が急増し、社会保障負担が重くのしかかる。中国当局は出生奨励策を次々と打ち出しているが、その効果はほとんど見られない。若者が「結婚しない・産まない」ことを選択しているのは、将来が見えないからであり、仕事が安定しないからであり、不動産価格と生活費が高すぎるからである。社会の構造問題は、政策の号令によって消えるものではない。

こうした脆弱性に追い打ちをかけるのが、米中対立によるサプライチェーン崩壊である。米国は中国に対して半導体、AI、通信機器といった先端技術分野への輸出規制を強化しており、中国企業は最も重要な部品や技術へのアクセスを急速に失いつつある。かつて中国は“世界の工場”として繁栄したが、その工場モデルはすでに限界を迎えている。賃金は上昇し、他国の競争力が増し、品質ではドイツや日本、技術力では米国に及ばない。製造業の中核企業はインドやベトナムへと移り、中国は“中間的地位の喪失”に直面している。かつての成長分野が弱体化し、代替する産業が存在しない状態は、長期的な停滞への道を意味する。

こうして複合的に崩れていく中国経済を、報告書は決して煽情的な言葉で表現してはいない。むしろ淡々と、しかし厳密に、データと構造分析によって描き出している。その慎重な筆致がかえって深い説得力をもたらしている。中国経済の崩壊は、金融危機のように一夜にして起こるものではない。むしろ、社会全体を確実に蝕む“静かな地震”のようなものだ。都市の灯りは消えず、株価は一時的に反発し、政府は“今年の成長率は安定している”と発表する。しかし内部では、企業の倒産が増え、若者の失業率が上昇し、地方政府が財政を保てず、公務員の給与が遅れ、老朽化したインフラが修理されず、静かに社会の機能が損なわれていく。国家が崩壊するとき、その前兆は派手な爆発ではなく、このような静かな沈み込みとして現れる。

そして、その静かな沈み込みの先にあるのは、最初の72時間に爆発する“国家の心理的崩壊”である。経済の疲弊は、市民の生活と不安に直結する。仕事がなくなり、貯蓄が減り、将来への希望が消えた若者の怒りが蓄積し、抑え込まれてきた不満が社会全体を呑み込んでいく。報告書が示す“中国経済の危機”は、中国国内に閉じた問題ではない。世界の貿易網、技術供給網、金融市場は中国と密接に結びついており、その崩壊はアジア全域を揺さぶる。日本もまた、この巨大な隣国の“静かな終わり”の影響から逃れることはできない。

第3章が明らかにするのは、中国経済が崩壊するかどうかではなく、その崩壊がどのような形で、どのタイミングで、どの領域から始まるのか、という問いである。静かに進行する構造疲弊は、やがて国家の統治能力の崩壊と結びつき、政治の不安定化へと波及していく。崩壊の瞬間を語る第1章、バイオリスクを扱った第2章に続き、この章は“中国国家の崩壊を引き起こす基礎地盤がすでに崩れている”という事実を、深いリアリティとともに読者へ突きつけるものとなっている。

第4章 分裂する軍、揺らぐ国家──内戦と軍閥化のリアリティ

中国が崩壊するという想定のなかで、最も重い影を落とすのは経済の停滞でも、都市の暴動でもなく、国家の中枢である「軍の分裂」である。軍が動揺したとき、国家は急速に形を失い、地図は境界線を保てなくなる。ハドソン研究所の報告書が特に強調するのは、人民解放軍という巨大組織が、西側の軍隊とは本質的に違う仕組みで動いているという点であり、それが崩壊時にどのような危機を引き起こすかは、国際社会が十分に理解していない領域であるということだ。

人民解放軍は「国家の軍隊」ではない。これはしばしば見落とされるが、PLAは憲法上も制度上も“中国共産党の軍”であり、国家そのものを守ることよりも、党の権力維持を第一優先とする特殊な軍事組織である。そのため、政治的正統性が揺らぎ始めた瞬間、PLA内部では忠誠の基準が崩れ、部隊は“党か、地域か、自分の指揮官か”という判断を迫られる。軍が国家から切り離され、党という単一の軸に依存してきた構造は、権威の崩壊とともに無数の方向へと裂け目をつくり、統一指揮は失われる。これは国家が維持できるかどうかを決める最も重大な分岐点であり、その影響は想像以上に深く広い。

PLA内部には七つの戦区があり、それぞれが広大な地理と巨大な戦力を抱えている。平時には中央軍事委員会の命令に従う建前だが、実際には戦区ごとに経済ネットワーク、人脈、政治的後ろ盾が存在し、あたかも“地域型軍閥”の萌芽のような構造をもっている。例えば東部戦区は上海・浙江の経済圏と結びつき、南部戦区は広州や深圳と深い関係を持つ。北部戦区はロシア国境の影響を受け、中部戦区は北京周辺の政治中枢を守る特殊任務が課されている。崩壊が起こった瞬間、この複雑に絡み合った利害が一斉に噴き出し、戦区間の緊張が一気に高まる可能性がある。各戦区は自らの地域の治安維持を優先し、他戦区への協力を拒むようになる。こうして、国家全体を束ねる指揮系統は急速に失われ、軍は地域ごとに“自律行動”を開始する。

この“自律行動”こそが軍閥化の第一歩である。歴史を振り返れば、中国は清朝末期から中華民国の初期にかけて、軍閥が国家を分裂させた時代を経験している。袁世凱の崩御を機に、北京政府が存在していても権力を行使できない“空洞化国家”が生まれ、その空白を軍閥が埋め、地域ごとに異なる法や秩序が生まれた。現代の中国が同じ道をたどるとは限らないが、軍閥化の構造は当時よりも高度に組織化されており、広大な国土と巨大な人口が絡み合えば、その影響は20世紀初頭とは比較にならないほど複雑で危険なものになる。特に現代の軍閥化は武器の種類、通信技術、情報戦の技術、都市構造の高度化によって、はるかに即応性が高く、制御が難しい。

崩壊の瞬間に最も危険なのは、PLAが抱える膨大な武器・弾薬が統制を失うことである。中国は世界で最も大量の兵器を保有する国の一つであり、戦車、装甲車、対空兵器、無人機、ミサイル、さらには核関連施設まで、全国に広大な軍事インフラを展開している。中央の指揮が失われれば、戦区や旅団が独自に武器を保持し、必要とあらば使用する判断を下す。さらに、崩壊の混乱の中で武器が民間や犯罪組織に流れる可能性すらあり、これが都市暴動や民族衝突と結びついたときの破壊力は計り知れない。軍の武装解除が進まないまま国内で対立が始まれば、中国という国家は一夜にして内戦の火種を抱えることになる。

民族問題は、軍閥化と内戦リスクをさらに複雑にする要素だ。新疆、チベット、内モンゴル、広西壮族自治区──これらの地域には、長年にわたり強権的統治が行われてきた背景がある。共産党政権はこれらの地域を“安定化”と称して厳しく管理し、宗教・文化・言語の自由を制限してきた。しかし、国家の権威が弱まった瞬間、民族感情は一気に表面化し、中央政府からの離脱や自治権の拡大を求める声が広がる可能性がある。特に新疆では、国外の支援組織や亡命コミュニティとのつながりが強く、軍閥化した戦区が民族組織と協力するような展開も考えられる。民族問題は単なる社会問題ではなく、国家分裂の引き金になり得る危険な火薬庫なのである。

さらに、軍閥化の影響は国境地域で必然的に国際的緊張をもたらす。ロシア国境に近い北部戦区はロシアの影響力を受けやすく、東南アジアに接する南部戦区はベトナムやミャンマーと複雑な関係を持つ。台湾海峡を管轄する東部戦区は、国家崩壊時に最も不安定化する地域として報告書が警戒する場所である。台湾への軍事的圧力、あるいは台湾が崩壊した中国から距離を取るための動きは、戦区の暴走や指揮系統の混乱が引き金となる可能性がある。つまり、中国国内の軍の崩壊は即座に国際問題に転化し、周辺諸国、とりわけ日本の安全保障環境を劇的に揺るがす。

ここまで見てきたように、中国の軍事構造は安定しているように見えて、実際には複雑な利害関係と内部矛盾の上に成り立っている。崩壊の瞬間、PLAは統制された巨大軍ではなく、利害と恐怖と地域性に突き動かされて動く“数百万の意思”の集合体となる。軍が国家の安定装置として機能するどころか、崩壊を加速させる主要因となる可能性すらある。これこそが、報告書が描く“軍の崩壊”のリアリティであり、中国の未来を考える上で避けて通れない要素である。

本章の結論は明確だ。中国の未来を決めるのは、経済や外交ではなく、軍の行動である。軍が統制を失った瞬間、中国は国家としての形を維持できなくなり、その余波はアジア全域へ波及する。日本にとっても、これは「隣国の軍事危機」ではなく、「自国の安全保障が直ちに脅かされる現実的脅威」として受け止める必要がある。

第5章 空白を埋める者たち──暫定政府の誕生と政治再編の深層

国家が崩壊したとき、その“後の世界”はどのように形作られるのだろうか。政権が崩れ、軍が分裂し、治安が消失した国には、必ず“空白”が生まれる。ハドソン研究所の報告書が描く中国の未来において、この空白は単なる行政の不在ではない。中国全土にわたって、政治、行政、治安、経済、情報といった社会の基盤すべてが機能を停止し、巨大な真空地帯として現れる。その中心に立つものは、誰もいない。まるで何十年も維持されてきた巨大な構造物が一夜にして瓦解し、そこに風だけが吹き抜けるような、静かで、しかし深い空白である。

この空白を最初に埋めるのは、意外にも“国家機関”ではない。中国のように高度に中央集権化された国家において、中央の権威が消えた瞬間、その命令を待っていた地方政府は動きを止め、公安は帰宅し、党幹部は姿を消す。つまり、中国の政治構造は中央が消えた瞬間に、地方もまた“自己凍結”の状態に陥るのである。この一斉停止こそが、中国崩壊の最初の本質的特徴であり、国家は本来持つはずの“自己回復能力”を失ったまま、長い空白の時間へと落ちていく。

では、その空白を最初に埋めるのは誰なのか。ハドソン研究所の分析が示すのは、国家ではなく“人間のネットワーク”である。地方の有力者、宗教指導者、地下キリスト教会のコミュニティ、地元企業家、民族組織、学生団体、医療ボランティア、さらには海外の亡命勢力。これらの小さな力が、国家崩壊後の混乱の中で、自然発生的に“ミニ政府”のような役割を果たし始める。それは国家によって任命された政府ではない。むしろ「ここに集まれば何かを決められる」という、弱いながらも生きた意志に支えられた共同体である。このような地域レベルの政治単位が、中国全土で無数に生まれ、互いに連絡を取り、時に対立しながら、政治空白を埋めていく。

このミニ政府の集合体が、やがて“暫定政府”形成の原型となる。だが、ここにはいくつもの課題が存在する。第一に、誰が中心になるのか不明瞭である。中国には、すでに長年国外に亡命して民主化運動を続けてきた指導者が存在する。しかし、彼らは国内で知名度が低く、民衆との距離もある。また、中国国内で表立った政治的リーダーシップを発揮した人物は、共産党体制の中で“危険人物”として排除されてきたため、潜在的なリーダーが可視化されていない。つまり、崩壊後の中国には“誰が旗を掲げるのか”という根本的問題がある。

第二に、軍閥化した戦区の存在が暫定政府の成立を複雑化させる。戦区は独立した意思で行動し、自分たちの地域の安定を優先する。彼らは中央の権威を必要としないだけでなく、新しい中央政府に従う動機も乏しい。戦区同士は互いに不信を抱えており、新政府を支持することで自らの権力が削がれることを警戒する。そのため、暫定政府が生まれたとしても、その統治が全土に届くまでには長い時間が必要となる。中国は広大すぎ、利害が複雑すぎ、軍の存在が巨大すぎるのだ。

第三に、民族問題が政治再編の最大の障害となる。新疆、チベット、内モンゴル、広西、雲南──これらの地域は、歴史的に強い民族自決の意識を持ち、多くの地域で“共産党権力からの解放”を求める声が長年押し殺されてきた。崩壊後、これらの地域が独自政府を立ち上げる可能性は高く、暫定政府に参加するか否かで大きな揺れが生じる。もし暫定政府が民族問題への明確なビジョンを打ち出せなければ、中国は国土の一体性を最初の段階で失うことになる。

そして第四に、亡命勢力の存在が物語をさらに複雑にする。アメリカ、カナダ、欧州、台湾などには、中国の民主化を訴えてきた知識人や政治家が多数存在する。彼らは世界のメディアを通じて認知されており、中国の未来を描く際に欠かせない知的資源である。しかし、国外の民主化勢力が国内政治に戻ることは、必ずしも歓迎されるわけではない。国内の民衆からすれば、“海外から来た指導者”は現実感を欠いて見えるかもしれない。暫定政府に彼らがどこまで関わるかは、崩壊の進み方、軍閥の動き、国際社会の支援、国内の求心力といった要因次第で大きく変わる。

では、暫定政府はどのようにして生まれるのだろうか。報告書が示すのは、中央政府が一夜で復活するような単純なシナリオではなく、数週間から数カ月にわたる複雑で多層的な政治交渉である。地域のミニ政府、軍閥、民族組織、地下教会、地元企業家、亡命勢力、国際機関──これらの多様なアクターが、次第に重なり合い、交渉し、必要に迫られながら“共通の枠組み”を作り始める。それは、近代国家の制度とはかけ離れた、きわめて実務的で、混沌とした、しかし生命力のある政治再編である。中国の未来は、書類の上ではなく、人々の間に生まれるこの動的な交渉の中から生まれる。

この暫定政府の誕生は、同時に国際社会の介入の始まりでもある。アメリカ、欧州、日本、韓国、台湾、ASEAN──それぞれの地域が中国の安定化に関わらざるを得なくなる。その理由は単純で、崩壊した中国は世界のどの大国よりも大きな影響をもたらすからだ。生物学的危機、武器の拡散、民族問題、難民、サイバー攻撃、経済の急落。国際社会は中国の再建を“手伝う”のではなく、むしろ“巻き込まれる”形でこのプロセスに関わる。日本にとっても、それは決して遠い国の出来事ではない。日本の安全保障、経済、社会構造は、中国の再建プロセスの成否に直接影響を受ける立場にある。

第5章が語る物語は、中国の崩壊後を単純な“体制転換”として描くのではなく、むしろ“荒野に道をつくるような政治再編”として捉える。そこには明確な地図も、安定したリーダーも、予定された未来もない。ただ、人間社会の本能的な再構築があり、それが巨大なスケールで進むだけである。この混沌からどのような中国が立ち上がるか。それは、第6章で描かれる“国際秩序の再編”と密接に結びついている。

第6章 世界秩序の再編──中国崩壊がもたらす“静かな地殻変動”

中国という巨大国家の崩壊は、それ自体が世界最大級の地政学的出来事である。だが、そのインパクトは一国の混乱にとどまらず、国際秩序の根幹を静かに、しかし不可逆的に揺るがしていく。崩壊後の中国がどのように再編されるかは重要だが、それ以上に世界がどのようにこの「巨大な空白」に反応するかが、21世紀の国際政治の未来を決める。ハドソン研究所の報告書が強調する点は、中国の崩壊は“事件”ではなく“連鎖反応”であり、その波紋は地理や政治体制を超えて、世界中の国家・企業・軍事同盟・思想のあり方を変えていくということである。

最初に変わるのは、アメリカの戦略である。アメリカは長年、中国を“競争相手”として扱うことで国防戦略を構築してきた。だが、競争相手という前提が消えたとき、世界秩序の中心に空白が生まれる。アメリカはそれを埋める必要に迫られるが、その役割には二つの面がある。ひとつは「中国の崩壊が世界に拡散する危機を防ぐ消火活動」であり、もうひとつは「中国の再建を主導する新しい秩序づくり」である。前者は不可避の義務であり、後者は戦略的選択である。アメリカがこの選択を誤れば、中国は安定しないまま“放置された大陸”となり、テロ、犯罪、武器拡散、民族紛争の温床となる。そのため、アメリカは中国の再統合に関与せざるを得ず、その過程で世界の力関係は再配置される。

次に、台湾の位置づけが劇的に変わる。これまで台湾は中国の圧力に対抗しながら自立を模索してきたが、中国崩壊後は“圧力の消失”ではなく“未知の混乱”に直面することになる。武力威圧は弱まるかもしれないが、隣の大国が軍閥化した地域に分裂し、統制されていない武器や政治勢力が台頭すれば、台湾はむしろ新たな安全保障環境の中心に立たされる。多くの中国人難民が台湾に向かう可能性もあり、台湾の社会と経済は前例のない負荷にさらされる。逆に言えば、台湾はこの混乱を乗り越えるために日本、アメリカ、ASEANと連携を深め、自らの国家としての地位を国際社会に強く印象づける絶好の機会でもある。

一方で、アジア地域は複雑な再編の波に巻き込まれる。韓国は北朝鮮の行動を警戒しながら、中国の混乱を安全保障上の重大な脅威として受け止める。北朝鮮は中国崩壊の隙を突いて軍事行動を強める可能性があり、韓国の負担は急増する。ASEAN各国は、中国市場の縮小とサプライチェーンの断裂に直面する一方で、空いた市場を獲得するチャンスにも恵まれる。特にベトナム、インドネシア、タイは、これを機に製造業の中核としての地位を固めようと動くだろう。しかし、中国の崩壊による経済ショックが同時に押し寄せれば、地域の政治体制そのものが揺らぐ可能性もある。アジアは新たな中心を失い、暫定的な多極構造へと移行する。

そしてロシアだ。ロシアは中国の混乱を利用して領土的・経済的影響力を拡大しようとするかもしれない。特に中国東北部は歴史的にロシアの勢力圏と重なり、崩壊した戦区の一部がロシアに“保護”を求める展開すらあり得る。逆に、ロシアは中国の不安定化を“国家の脅威”と受け止め、大規模な軍を国境沿いに動員して“混乱の封じ込め”に動くかもしれない。いずれのシナリオでも、中国の崩壊はロシアにとって巨大な機会であると同時に、最大のリスクでもある。ロシアの行動次第で、北アジアの安全保障環境は劇的に変わる。

欧州もまた影響から逃れられない。中国は欧州企業にとって巨大な市場であり、多くの産業が中国依存の構造を持っている。中国が崩壊すれば、欧州企業は輸出市場を失い、新たな供給網の構築に迫られる。これは短期的には深刻な打撃となるが、長期的には欧州企業が中国依存から脱却する契機となり得る。さらに、欧州各国は中国の民主化を支援しようと国際的枠組みを模索するだろうが、その過程で欧米関係のあり方も変化していく。欧州がどこまで積極的に介入できるかは、同時期に直面するロシア問題との優先順位によって決まる。

国際機関にとっても、中国崩壊は試練となる。国連は中国の分裂と内戦をどこまで扱えるのか、不明確である。武力紛争の調停、武器拡散の防止、難民の保護、経済支援──これらすべてが同時に発生する国家は前例がなく、国連の能力を超える規模である。むしろ、米国、日欧、台湾、ASEAN、韓国、インドといった民主主義圏が非公式の連携をつくり、“中国安定化連合”のような枠組みを形成する可能性が高い。地政学的には、この時点で世界は「米中対立」から「民主主義圏による巨大危機管理」と呼ぶべき新たな段階へ移行する。

このように、中国崩壊は世界のあらゆる領域──軍事、経済、外交、国際機関、企業、サプライチェーン、思想、社会──に連鎖的な影響を与える。そして、その波紋が最も深く届くのは、ほかでもない日本である。日本は世界で最も中国との経済関係が深い国のひとつであり、地理的にも民族的にも安全保障の面でも、中国の安定が崩れれば最も影響を受ける国家である。だからこそ、日本はこの地殻変動を“観察者の視点”ではなく“当事者の視点”で捉える必要がある。

だが、この巨大な危機は同時に大きな機会でもある。中国の崩壊が国際秩序を刷新するとき、日本はその未来を形づくる中心的プレーヤーになり得る。アジアの安定化、民主化支援、経済再編、安全保障の新枠組み──日本が果たすべき役割は過去最大級に広がっている。そして、その役割は次章で描かれる“中国再建のシナリオ”と切り離すことができない。

第6章は、崩壊後の中国を世界史的な文脈の中に位置づけ、“中国という大陸で何が起きるか”以上に“世界はどのように再編されるか”という視点を読者に提示する章である。ここから、物語はいよいよクライマックス──

「第7章:中国再建の条件と未来像」

へと進んでいく。

第7章 再建への険路──瓦礫の大陸に「新しい中国」は立つのか

崩壊した国家が再び立ち上がるには、時間が必要である。だが、それ以上に必要なのは、国家を支える“新しい理念”と“実行可能な制度”である。中国の崩壊後、その再建は世界史上類例を見ない規模で行われることになる。十四億の人口、広大な領土、複雑な民族構成、巨大に乱立する軍閥、壊滅した経済、崩壊した行政──これらすべてが一度に再編される国家を、現代世界は経験したことがない。ハドソン研究所の報告書が描く“再建の条件”とは、理想論ではなく、こうした混沌の只中で国家を再生させるための現実的で厳しい視点である。

再建の第一条件は“治安の回復”である。国家の再建には内政の理念よりも先に、暴力の制御が不可欠である。軍閥、民族武装勢力、犯罪組織、武装した農村自治体──崩壊後の中国には無数の武装集団が存在し、それぞれが独自の正義と恐怖によって行動する。これらの武装勢力をどのようにして統合し、武装解除を進め、“暴力の独占”を国家に戻すのか──それは再建の最初にして最大の難題である。歴史を振り返れば、治安の回復に失敗した国家は、どれほど立派な憲法を持とうと、どれほど壮麗な理念を掲げようと、決して安定した国家に戻れなかった。

第二の条件は“法の再建”である。中国の法制度は共産党体制によって高度に政治化されており、党の指示があれば法律は無効化され、司法は独立していない。崩壊後、この司法制度は一度完全に機能停止し、その後ゼロから再構築される必要がある。公正な裁判、透明な行政、地方自治の確立、汚職の撲滅──国家が国家として戻るには、これらの制度が実質的に機能しなければならない。しかし、腐敗した地方幹部や旧体制の残存勢力、外国勢力の影響、軍閥や民族組織の抵抗によって、法の再建は容易ではない。法は紙に書かれただけでは意味を持たず、社会がそれを“正義”として受け入れるまで、長い時間が必要となる。

第三の条件は“経済の再建”である。第3章で描いたように、中国経済はすでに崩壊のスパイラルに入っている。再建後、中国が持つ莫大なインフラのうち、どれが再利用でき、どれが完全に失われるのか。その診断を行い、優先順位を定め、外資の導入を進め、国際金融機関との協力枠組みを整備し、地域ごとに異なる経済再建計画を策定する必要がある。もはや中国はかつてのような中央主導の“一括成長モデル”を採用することはできない。地方経済は地方の特性を生かし、自律的な発展を目指す必要がある。つまり、中国経済はこれまでとは異なる“分散型の成長”へと移行し、地方主導の経済圏が複数出現する可能性が高い。

第四の条件は“民族和解”である。中国には五十六の民族が存在し、共産党体制の下ではその多くが政治的圧力を受け、文化や宗教を抑圧されてきた。新疆、チベット、内モンゴル、広西壮族、雲南──これらの地域は崩壊後に必ず政治的主張を強め、中央政府に対し強力な自治権を求める。民族和解なしに国家の再建はあり得ない。しかし、民族問題は単なる制度改革では解決しない。民族アイデンティティ、宗教、言語、教育、土地、歴史認識──複雑な要素が絡み合い、それぞれに深い感情が横たわる。短期間で解決できる問題ではなく、和解には数十年にわたる取り組みが必要である。

第五の条件は“国際社会との協調”である。中国の再建は国内の努力だけでは不可能である。アメリカ、日本、欧州、台湾、ASEAN、韓国、インド──これらの国家は中国再建に直接的な利益を持ち、同時に大きな責任を負う。武器の拡散防止、難民支援、サイバーインフラの再構築、経済援助、学術交流、治安維持部隊の派遣、核施設の管理──これらはいずれも国際社会が協調して行う必要がある。それは第二次世界大戦後の日本やドイツの再建とは全く異なる。中国は巨大すぎ、複雑すぎ、統治の空白が広すぎる。国際社会が協力しなければ、この大陸は長期的な不安定の温床となる。

第七章は、このような再建の条件を描きながら、実際にどのような未来があり得るのか、その“分岐点”にも迫る。最も望ましい未来は、“民主的で分権的な中国”が誕生し、東アジアが安定化するシナリオである。中央政府はそこまで強大ではなく、地方が自律し、多民族が共存し、法の支配が確立し、透明な経済が機能する。だが、このシナリオは最も理想的である一方で、最も困難でもある。なぜなら、このような制度を支える政治文化は、中国の歴史の中で十分に育ってこなかったからである。

もう一つのシナリオは、“地域国家の集合体”としての中国である。中央政府は存在するが、実質的な権力は地方経済圏や民族自治政府、軍閥から構成される“国家連合”のような形で、国家の統一は部分的にしか維持されない。このシナリオは現実的かもしれないが、国際社会にとっては不安定要因でもある。何千キロにも及ぶ国境線、核施設、天然資源の分布、軍事基地の管理──“半統一国家”は長期的なリスクを伴う。

最悪のシナリオは、“長期的な内戦”である。暫定政府が機能せず、軍閥が拮抗し、民族地域が独立を宣言し、外国勢力が影響力を争う。これは21世紀の世界が最も避けなければならない未来であり、アジアの安定は完全に崩れ、日本も例外なく巻き込まれる。

では、この分岐点をどのようにして良い方向へ導くのか。その鍵を握るのが、実は日本である。中国の再建は地理的にも文化的にも、日本ほど深く関わる国家はない。日本の安全保障、日本の経済、日本のエネルギー、日本の社会構造──これらの未来は、中国がどのシナリオに進むかで大きく変わる。報告書が示す示唆は明快である。

「日本は中国再建の中心的パートナーになるべきであり、なれる」

ということである。

中国の再建とは、中国の未来をつくることであると同時に、アジアの未来をつくることである。第7章は、その入り口にすぎない。次章第8章から最終章では、いよいよ世界と日本自身が向き合うべき課題──安全保障、経済、価値観、人口、移民、外交──を総合的に論じる。

第8章 日本の選択──激動するアジアで問われる国家戦略の核心

中国崩壊という未曾有の地殻変動を前にしたとき、日本は何を守り、何を変え、何を創らなければならないのか。中国の未来を論じることは、日本の未来を論じることに他ならない。地理は動かず、歴史はつながり、文化と経済は深く絡み合っている。中国が安定すれば日本は恩恵を受け、崩壊すれば日本は直ちに影響を受ける。たとえ日本が中国とは距離を置きたいと考えても、この地政学から逃れることはできない。ハドソン研究所の報告書は、この厳然たる現実を静かに、しかし強い調子で伝えている。問題は、「危機は避けられるのか」ではなく、「危機の時代に日本はどう生きるのか」である。

中国崩壊の第一波は、安全保障に押し寄せる。軍閥化した戦区、難民、核関連施設の管理の不備、武器の拡散、民族地域の武装蜂起──これらの要素は一つでも国家的脅威であり、複合すれば日本の安全保障は根本的に変わる。中国沿岸部に治安が存在しない状況が生まれれば、東シナ海と台湾海峡は世界で最も危険な海域のひとつとなる。自衛隊はこれまでのような“抑止中心型”から、“実際の危機対応能力”への転換を迫られる。領海警備、難民対応、海上輸送保護、サイバー攻撃防御──これらは単なる想定事項ではなく、“直面する任務”へと変わるだろう。

このとき最も重要なのは、日米同盟の強化である。中国崩壊後の最大の安定装置はアメリカ軍であり、そのプレゼンスは日本の安全保障そのものに等しい。しかし、日米同盟は自動安定器ではない。同盟は“日本は何を担うのか”という意思によって強化される。自衛隊の能力強化だけでなく、指揮系統の相互接続、宇宙・サイバー領域での一体的行動、平時からの合同演習、攻撃兆候のリアルタイム共有──これらを具体的に積み上げることで、同盟は“紙の条約”から“実働の安全保障装置”へと変わる。さらに重要なのは、日本が“アジアにおける民主主義陣営の中心国家”として国際社会から期待されているという事実である。歴史は、日本を逃がしてはくれない。

第二の波は、経済に押し寄せる。日本の輸出市場、部品供給、物流ルート、原材料調達──その多くが中国と深く結びついている。中国の経済が崩壊すれば、サプライチェーンは一気に断ち切られ、日本企業は前例のない再編に迫られる。これは危機であると同時に、巨大な機会でもある。インド、ベトナム、インドネシア、フィリピン、タイ──これら新興国が中国の空白を埋め、製造拠点の移転や投資先の多角化が急速に進むだろう。日本企業がこの転換に適応できれば、日本経済はむしろ中国依存から脱却し、アジア全体の産業地図を主導する立場へ進む可能性がある。

しかし、もっと重要なのは、経済が単なる産業の問題ではなく、“国家のレジリエンス”に直結するという点である。エネルギー、食料、医療品、半導体、通信インフラ──これら重要物資の自給率と供給網を再構築しなければ、日本は大陸の混乱に飲み込まれる。経済安全保障はもはや政策の一分野ではなく、国家生存の核心へ移行する。

第三の波は、社会に押し寄せる。中国崩壊は、難民、情報流入、価値観の揺らぎ、世論の分断といった形で日本社会へ影響する。大量の中国系難民が海を渡る可能性は決して否定できない。彼らは受け入れるべきか──それとも拒否すべきか。これは人道の問題であると同時に、治安と国家アイデンティティの問題でもある。また、中国発の情報混乱が日本のSNS空間に流れ込み、世論分断を引き起こす可能性もある。フェイク情報、政治宣伝、民族対立の煽動──こうした“見えない攻撃”はすでに世界中で起きている。中国崩壊後、それはさらに激化するだろう。

このとき求められるのは、“強い社会的免疫”である。情報リテラシー、民主主義教育、メディア透明性、コミュニティの結束、信頼のネットワーク──社会の内部に存在するレジリエンスこそ、日本の防衛線である。国家安全保障とは軍事や外交だけではなく、社会そのものが強靭であることを意味する。

第四の波は、思想と価値の領域に押し寄せる。中国崩壊は、21世紀における「自由」対「権威主義」の構造を根底から変える。権威主義の巨大モデルが瓦解したとき、世界は二つの方向へ分かれる。

ひとつは、民主主義がその正当性を強化する未来。

もうひとつは、“権威主義崩壊後の混乱”を見て、「民主主義は危険だ」と考える国家が増える未来である。

この思想的転換点で、日本が示す価値は極めて重要になる。戦後日本は、力による支配ではなく、法と平和、繁栄、協調を価値の中心に据えてきた。国際社会はその日本的価値を、アジアの新しい秩序のモデルとして期待するだろう。民主主義国家として成熟し、社会的安定と経済成長を同時に実現してきた日本は、価値外交の中心に立つ資格を持っている。

第五の波は、外交と国際枠組みに押し寄せる。中国の再建に関して、日本はアメリカとも欧州とも異なる立場にある。地理的に接する国家であり、最大の経済パートナーであり、文化・歴史的な近接性がある。日本は“アジアの安定化”という使命を負い、再建の具体的プロセスに深く関わらざるを得ない。核施設の管理、武装解除、民族自治の調停、難民支援、経済再生、インフラ再建──いずれも日本は専門的知見と実務能力を持っている。報告書が指摘するように、“日本は中国再建の不可欠な柱である”。

しかし、ここで問われるのは「日本が何をできるか」ではなく「日本が何を選択するのか」である。大陸の未来に責任を持つ覚悟はあるのか。価値外交の旗を掲げる勇気はあるのか。国内の分断を乗り越え、一貫した国家戦略を築けるのか。日本の未来は、外部の危機ではなく、内部の覚悟によって決まる。

第8章は、単なる“影響と対策”ではなく、もっと根源的な問いを投げかけている。

「歴史が動く瞬間、日本はどのような国家であろうとするのか」

中国崩壊は、日本の国家戦略の成熟度を試す鏡であり、逃げ場のない問いである。

この問いにどう答えるかが、第9章「総括:ポスト中国時代の世界と日本の未来」

そして、終章 日本の国家戦略「ポスト中国時代を生き抜くための具体的政策提言」

につながっていく。

第9章 世界秩序の大変動──ポストCCPがもたらす地政学の再編

1節 世界秩序の前提が崩れる──「中国後」の国際政治とは何か

中国という巨大国家が、その政治的基盤である中国共産党の支配力を急激に失うという事態は、冷戦終結以来、国際社会が経験していない規模の地政学的地殻変動である。なぜなら現代世界は、国家間の競争が単なる軍事力や領土ではなく、貿易、金融、エネルギー、サプライチェーン、AIや半導体といった技術覇権まで複雑に絡み合った“多層構造の相互依存”によって形づくられているため、特定の大国が機能不全に陥ることは、その国自身の問題をはるかに超えて、世界経済と国際政治の基盤そのものに深刻な亀裂を生じさせるからである。しかも、中国は人口14億、世界第2位のGDP、世界最大の製造国という圧倒的スケールを持ち、しかもその内部には多民族国家としての脆弱性、急激な高齢化、地方財政破綻、債務危機、軍の独立化傾向、監視システム依存といった“不安定要因”が幾重にも積み上がっている。これらが同時並行的に噴出する場合、影響は旧ソ連崩壊とは比較にならず、中国内部の分裂が周辺地域を揺さぶり、その余波がアジア全体、インド洋、太平洋へと広がり、最終的にはアメリカからヨーロッパまで巻き込む国際秩序の再編へとつながる可能性がある。だからこそ、ポストCCP中国の分析とは単にひとつの国家の将来像の問題ではなく、国際政治を支えてきた“秩序の前提”そのものを問い直す作業となるのであり、この第9章では、世界がどのように揺れ動き、新しい力学がどのように生まれていくのかを多面的に描き出す。

2節 アメリカの戦略転換──唯一の超大国が描く“新しいアジア地図”

中国共産党の支配が崩れ、14億人国家の統治が急激に不安定化するという事態が現実味を帯びるとき、最初に世界の舵を切るのは紛れもなくアメリカである。なぜならアメリカは軍事、金融、通貨、外交、情報、技術、すべてにおいて唯一の“総合的超大国”であり、アジアの秩序の根幹は1945年以降常にアメリカの戦略構想によって形づくられてきたからだ。中国が崩れる局面においてアメリカは、単なる「対中抑止」の延長ではなく、従来のインド太平洋戦略の枠組みを根本から作り変える可能性が高い。具体的には、軍事的には第7艦隊と空軍のプレゼンスを台湾・南西諸島付近で強め、海上交通路の安定確保を最優先にしつつ、北部戦域では韓国と連携して朝鮮半島情勢の連動リスクを抑制し、中国内部の軍組織が分裂した場合に備えた“封鎖線”の見直しを進める。同時に外交戦略では、民主主義諸国との連携を強化し、日米豪印の枠組み(QUAD)を単なる対話から実質的な“地域安全保障機構”へと進化させ、さらにASEAN諸国を巻き込んだ広域連携を模索することで、中国という巨大な“負の重力”が生み出すアジアの混乱が周辺国に拡散しないように構造的な防波堤を築こうとするだろう。また経済戦略においては、サプライチェーンの再設計が一層加速し、半導体や電池、レアアースといった戦略物資の“非中国依存体制”の構築を大規模に推進する一方、中国が崩壊局面で金融システムを国際的に混乱させる事態に備え、ドル基軸通貨体制への攻撃を封じ込めるための強力な金融ネットワークの強化にも動くだろう。さらに情報・インテリジェンス面では、CIAやNSAが中国国内の動向をリアルタイムで監視し、軍・地方政府・民族勢力・武装集団の動きを統合的に把握する「中国情報専従チーム」を拡大運用し、崩壊が周辺地域に飛び火しないよう危機管理モデルを構築する。こうした包括的戦略は、アメリカがアジアにおける覇権を維持するためというだけでなく、世界経済の停止という最悪の事態を回避するための“国際公共財の提供”としても必然的に行われるものであり、中国という巨大国家の不安定化に直面したとき、アメリカはまさに冷戦期以来の最大規模の戦略的再編に乗り出すことになるのである。

3節 ヨーロッパの脱中国化──EUは新秩序の“第二極”となるのか

中国の政治構造が急激に揺らぎはじめると、最も早く動く大国の1つがヨーロッパである。なぜならEUは、中国との経済的依存を抱え込んだ最大の地域圏であり、同時に人権・民主主義という価値規範を外交の中心に据えてきた唯一の大規模国家群だからだ。中国が崩れれば、ヨーロッパは“価値外交”を武器とする勢力と、“現実主義的な経済利益”を重視する勢力の間で激しく揺れることになる。しかし、中国リスクが顕在化するにつれ、EU内部ではすでに長い時間をかけて醸成されてきた“脱中国化”への強い流れが加速しており、ドイツ企業が中国依存のリスクに気づきサプライチェーンを東南アジア・インド・東欧へ移し、フランスはインド太平洋戦略を国家方針として位置づけ、イタリアはついに中国の一帯一路から離脱し、EU全体が“中国依存の清算”という静かな大転換へ踏み込み始めている。中国が不安定化する局面では、ヨーロッパはまず国内治安とサプライチェーン防衛を優先し、中国からの金融波及リスクと移民・難民の大量流入に備え、EU域内の情報共有や危機管理体制を強化するだろう。同時にEUは、価値外交の原則に基づき、中国国内の民族問題や人権侵害に対する国際監視メカニズムの強化を呼びかけ、ウイグル・チベット・内モンゴルなどで起こり得る混乱への国際的な枠組み作りを主導しようとするに違いない。また、NATOはアジア地域への関与をこれまで以上に強め、中国崩壊の影響がロシアに波及する可能性を警戒しつつ、海洋の安全保障やインド太平洋での軍事的協力を深化させるだろう。つまり中国後の世界においてヨーロッパは、もはや“経済の顧客”として中国を見るのではなく、“価値と安定の提供者”として国際秩序の第二極を担う可能性を強めるのであり、その動きはアメリカの戦略と調和しつつも独自の存在感を保ちながら、ポストCCP世界に新たな均衡をもたらす鍵となるのである。

4節 アジアの分裂と再統合──インド、ASEAN、ロシア、そして中露関係の終焉

中国の政治体制が揺らぎ、その統治能力が急速に低下していく局面では、アジア全体が真っ先に地殻変動に巻き込まれ、各国が長年抱えていた矛盾や葛藤が一気に表面化する。最も大きな転換点は、インドが“アジア第2の大国”ではなく“アジアの中核”として台頭することである。人口ではすでに中国を抜き、経済成長力、技術、軍事、英語力、民主主義の総合力を備えたインドは、中国崩壊の瞬間から国際社会にとって欠かせない安定供給者となり、アメリカやヨーロッパはインドとの戦略的パートナーシップを一気に拡大するだろう。インドは周辺国に対し防衛装備やインフラ支援を強化し、中国が空白化させた地域の秩序を部分的に“補填”する立場へと踏み出す。次にASEANだが、この地域は中国崩壊によって最も複雑な反応を示す。なぜなら、ASEAN内部には中国への依存が深い国(カンボジア、ラオス)もあれば、警戒心を強めてきた国(ベトナム、シンガポール、インドネシア)もあり、その利害の不一致が一層鮮明になるからだ。中国が弱体化すれば、ASEANは外交的な結束を保てず、一時的な“ASEANの再分裂”が起こる可能性が高い。しかし長期的には、自由航行の安全保障、投資の再編、サプライチェーンの移転といった共通利益によって、より緩やかで現実主義的な形での“再統合”に向かうだろう。こうしたアジアの再編を加速させるのが、ロシアの動きである。ロシアは中国崩壊によって最重要パートナーを失い、中央アジアと極東における影響力の再調整を迫られる。中国が分裂すればロシアはシベリアの安全保障を確保するために軍の配置を再編し、中国に依存していたエネルギー輸出のルートをインド・中東・ヨーロッパへ多角化させようとする。しかしその一方で、中国に代わる“アジアの安定供給者”としての役割を果たせるほどの国力はなく、結局のところロシアは中国後の世界秩序において“周縁化”の方向に向かわざるを得ない。これによって長年続いてきた中露関係は事実上の終焉を迎え、アジアの地政学は中露軸の時代から、アメリカ・インド・ASEANの“三極均衡”へと形を変えていく。ポストCCP中国の混乱を契機としてアジアは一時的に分裂と競争の時代に入るが、その再編のプロセスこそが、21世紀後半のアジア秩序の骨格を決めていくことになる。

5節 世界経済の再設計──サプライチェーン・半導体・エネルギー・通貨の未来

中国が政治的混乱に陥り、国家機能が著しく縮減していく局面では、世界経済は避けられない大規模な再設計を迫られる。なぜなら現在の国際経済は、中国が世界最大の製造拠点、物流ハブ、レアアース供給国であり、さらに“世界の工場”として商流全体の中心に位置するという“単一ポイント集中型モデル”によって支えられてきたからだ。中国の不安定化は、そのまま世界のサプライチェーンの中枢に亀裂を生じさせ、半導体、自動車、医薬品、電池、太陽光パネル、通信機器など、あらゆる産業の生産ラインが一時的に麻痺する恐れがある。これを防ぐために各国は、すでに“脱中国化”と“多極分散化”の動きを本格化させている。最も象徴的なのが半導体産業であり、アメリカは台湾・韓国・日本・オランダと連携して“新半導体陣営”を構築し、TSMCの分散生産やアメリカ国内の工場建設を加速させている。さらに製造業の一部はインド、ベトナム、タイ、メキシコ、東欧などへ移行し、複数の地域に生産を“リスク分散”することが今後の世界標準となる。エネルギー領域でも、ロシア・中国依存を縮小するために、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、アフリカ諸国との協力が進み、液化天然ガス、再生可能エネルギー、核融合など、多様な選択肢が現実味を帯びてくるだろう。同時に金融・通貨システムも変容を余儀なくされ、中国人民元の国際的地位は急激に縮小し、ドル基軸体制が再び強化される一方、欧州はデジタルユーロの導入を通じて通貨の安定化を図り、アジアでは“人民元後”の地域金融システムの構築が議論されるようになる。こうした一連の動きは、世界経済が“効率性の追求”から“安全保障を前提とした安定性の追求”へと価値観を根本的に転換することを意味し、ポストCCP世界における経済の中核は、単なる生産拠点の再配置ではなく、地政学と経済安全保障が完全に一体化した“戦略経済圏”の形成へと移行していくのである。

6節 国際機関の限界と、新しいルール作りの始まり

中国の政治体制が崩れ、14億人国家の統治が不安定化していく過程で最初に露呈するのは、既存の国際機関がこの規模の危機にほとんど対応能力を持たないという厳しい現実である。国連は、安保理の常任理事国として中国が拒否権を保持している構造的限界のもと、中国の内政崩壊に伴う民族衝突、難民流出、大規模な治安悪化、核・生物・化学施設の安全確保といった緊急課題に機動的な措置を取ることができず、国際社会は“国連不在の危機”という前例のない状況に直面するだろう。さらにG20やAPECといった多国間会議も、中国が混乱状態に陥ることで議論の正統性を失い、各国がリスク回避を優先して足並みを揃えられず、国際協調の枠組みは一時的に深刻な機能不全に陥ると考えられる。こうした制度的空白を埋めるため、アメリカやヨーロッパ、インド、オーストラリアなどは、危機対応を目的とした“アドホック連合”を形成し、中国国内の核施設の安全確保、生物研究所の封じ込め、要人の保護、主要都市への人道支援、多民族地域の監視など、国際安全保障に直結する領域での協力体制を急速に整えるはずである。この動きは、中国崩壊の混乱を抑えるための緊急措置であると同時に、第二次世界大戦後に築かれた国際秩序が限界を迎え、新しい“ルール作り”の時代が始まることを象徴するものであり、国際社会は価値観・安全保障・経済のいずれにおいても、国連や既存の多国間枠組みに依存しない、新しい協力メカニズムを模索する段階へと突入する。つまりポストCCP世界は、国際機関の制度疲労が露骨に表面化することによって、新秩序の設計をめぐる激しい競争と創造が同時に進む時代の幕開けでもあるのである。

7節 思想の反転──権威主義の終焉と、民主主義の逆襲

中国の政治体制が揺らぎ、共産党が事実上の統治能力を失っていく過程では、世界の思想地図そのものが大きく塗り替えられる。なぜなら、過去20年間にわたり中国の経済成長と国家資本主義モデルは「民主主義は非効率」「権威主義こそ成長の近道」という“権威主義の正当化装置”として国際社会で一定の影響力を持ち、途上国の一部を惹きつけてきたからだ。しかし中国崩壊が現実化する局面では、その思想的基盤が一気に崩れ去る。高度成長が止まり、統治の正統性が揺らぎ、監視社会モデルが持続不能になったとき、世界は“権威主義は長期的には必ず不安定化する”という冷酷な現実を目の当たりにすることになり、多くの国で民主化要求や政治改革の機運が再び強まる可能性が高い。アジア・アフリカ・中東においては、中国の影響力によって抑え込まれていた民主化の芽が息を吹き返し、権威主義国家が国内の政治的抑圧を維持するための国際的な後ろ盾を失うことで、政権内部の対立や市民社会の活動が活発化するだろう。同時に、西側諸国における民主主義の自己不信も相対的に弱まり、「透明性」「説明責任」「法の支配」といった価値が再評価され、世界的な“民主主義の逆襲”が始まる可能性がある。さらに、中国が推し進めてきた“デジタル権威主義”—つまりテクノロジーと監視を組み合わせた統治モデル—が瓦解したとき、AIや監視技術の国際ルール作りは民主国家が主導する方向へ舵が切られ、個人の自由と国家安全保障のバランスを図る新たなモデルが形成されるだろう。ポストCCP世界の思想的な地殻変動は単なる政治制度の争いではなく、“人間の尊厳”をめぐる価値の再選択であり、権威主義の終焉は、世界がより複雑で、多元的で、しかし持続可能な政治秩序を求める新しい時代の扉を開くことになる。

8節 ポストCCP中国が世界にもたらす“長い波”──民族、人口、AI監視体制の崩壊が引き起こす持続的衝撃

中国共産党がその支配能力を喪失し、政治体制が深刻な不安定化に陥ると、その影響は“瞬間的な衝撃”にとどまらず、数年から数十年にわたって世界に長く波及し続ける“長い波”を生み出す。この波の中心にあるのは、中国内部の構造的矛盾そのものだ。中国は長年、複数の民族を強制的に統合し、経済発展と監視体制によって統治を維持してきたが、体制崩壊はその統合の前提を一気に崩れ落とす。ウイグル、チベット、内モンゴルといった地域では、抑圧の緩和を求める動きが噴き出し、民族自決や自治権拡大をめぐる政治的要求が連鎖的に広がり、場合によっては地方政府や武装勢力が独自の統治を試みることで、中国という国の地図そのものが再編の圧力に晒される可能性すらある。これに加え、中国の深刻な人口問題—出生率の急落、高齢化の加速、都市と農村の格差—が、崩壊後の社会の再建を困難にし、巨大国家としての活力を削ぎ続ける。人口が急減し、生産年齢人口が縮小し、地方都市が財政破綻するという長期的な“衰退の波”は、アジアの労働市場、資本市場、消費市場に重大な空白を生み、インドや東南アジアなどに経済重心を押し流す巨大な潮流となるだろう。さらに、これまで中国が世界の焦点となっていたもう一つの要素—AIと監視社会—も崩壊の波を浴びる。中国が築いた世界最大規模の監視ネットワークは、体制の瓦解とともに機能不全に陥り、そのデータ資源や監視技術がどのように流出し、どの勢力がアクセスするかによって、国際社会の情報戦のバランスが再び揺れる危険を孕む。監視国家モデルの破綻は、世界の権威主義国家に対して“この道は持続し得ない”という象徴的なメッセージを発し、民主国家によるAI倫理規制や監視技術の国際ルール作りに弾みを与える一方、短期的には中国国内の治安悪化、犯罪増加、ハッキングやサイバー攻撃の乱発といった混乱の温床となる。このように、中国崩壊がもたらす長い波は、民族、人口、技術という国家の基盤に関わる領域に深く入り込み、その波紋はアジアだけでなく、世界の政治・経済・安全保障の長期的な構造に影響を与え続けるのであり、ポストCCP世界は単なる政権交代ではなく、世界そのものの重心が静かに、しかし確実に再配置されていく時代の到来を意味している。

9節 次章への橋渡し──“世界が動くとき、日本の選択が問われる”

こうして見てきたように、中国共産党が統治能力を失い、14億人を抱える巨大国家が不安定化していく局面では、アメリカ、ヨーロッパ、アジア諸国、国際機関、そして世界経済がそれぞれの論理で動き出し、国際秩序そのものが静かな再編の渦へと吸い込まれていく。これは単なる一国の崩壊ではなく、冷戦終結以来初めて“世界の前提”そのものが書き換えられる瞬間であり、国々はそれぞれ自国の安全を守り、利益を拡大し、価値を選び直すために、これまでにないほどのスピードと深さで戦略転換を迫られる。しかし、この巨大なうねりの最も近くに位置し、その影響を最も直接的に受ける国こそ日本であり、中国崩壊の波がアジア太平洋に押し寄せるその瞬間、日本はこれまでの延長線上の発想では到底乗り越えられない歴史的な選択を迫られることになる。そしてその選択の質こそが、日本の安全保障、経済、外交、そして社会の未来を決定づけるため、次章では、日本がこの未曽有の国際情勢にどう向き合い、どのような国家戦略を描くべきかについて、具体的かつ包括的な提言を提示していく。

終章 日本の国家戦略──歴史的転換点に立つ国家の「選択」と「覚悟」

中国の政治体制が崩れ、14億人規模の国家が統治能力を急速に失うという未曽有の情勢は、日本にとって単なる隣国の危機ではなく、戦後日本の前提を根底から揺さぶる“歴史的な試練”である。なぜなら、日本はアジア太平洋において最も中国に近く、最大の貿易相手国であり、同時に自由・民主主義・法の支配という価値の最前線に位置し、中国崩壊の衝撃を安全保障、経済、社会、外交のあらゆる領域で直接受けるからだ。中国が不安定化すれば、尖閣・台湾・南西諸島周辺での軍事的緊張が高まり、難民や不法武装勢力が海を越えて流入し、サプライチェーンが断絶し、国内の治安・経済・情報空間まであらゆる領域で想定外の事態が連鎖する可能性がある。しかし、この危機は同時に、日本が自らの立ち位置を選び直し、国家戦略を再構築し、アジアの新秩序において“主体として動く”歴史的な機会でもある。今後日本が取るべき方向性は、少なくとも五つの柱から成り立つ。第一に“外交戦略の再設計”であり、日本はアメリカとの同盟を基軸としつつ、インド、オーストラリア、韓国、台湾、東南アジア諸国との連携を深化させ、自由で開かれたインド太平洋を揺るぎない基盤として確立しなければならない。とりわけ台湾問題は中国崩壊と連動しやすく、日本の死活的利益と直結するため、台北との実務協力、軍民連携、サイバー・情報共有など、従来以上の深化が不可欠となる。第二に“防衛力と運用概念の抜本的改革”であり、自衛隊は従来の専守防衛の枠を維持しつつも、長距離打撃能力、統合運用、電子戦、無人戦力、防衛産業基盤などを総合的に強化し、NATO型の“ネットワーク化された有事対応”へ段階的に移行する必要がある。第三に“経済安全保障の強靭化”であり、日本企業が長年依存してきた中国市場・中国生産からの段階的離脱と、半導体・量子・AI・バイオ・電池・エネルギーなど戦略産業の国内回帰を進め、産業基盤を“国家防衛資産”として再定義することが求められる。第四に“国内治安と危機管理体制の再構築”であり、中国崩壊に伴う難民流入、武装集団、スパイ活動、サイバー攻撃、情報操作といった脅威に対応するため、日本版FEMA(オール災害統括庁)や統合情報庁の創設が不可欠である。これは単に治安の問題ではなく、国家として危機に対応する“システム設計”そのものを変える作業である。第五に“社会の免疫力を高める教育・情報改革”であり、フェイクニュース、情報操作、心理戦に左右されない国民の判断力を育て、同時にアジアの民主化を支える理念的人材を育成し、日本が価値の発信者としてアジアの未来を形づくる役割を担うことが求められる。これら五つの柱はいずれも中国崩壊という外圧に対する受動的な防衛策ではなく、日本が“どのような国として存在したいのか”という主体的な国家選択の表現である。世界が分岐し、秩序が揺れ動き、アジアが再構築されていくこの時、日本が歴史の傍観者でいられる余地はどこにもない。むしろ今こそ、日本が戦後最大の決断を下し、新しいアジアの秩序を創る“設計者”としての自覚を持つべきであり、その覚悟こそが日本の未来を形づくる礎となるのである。

参考文献一覧(APA 第7版形式)

— China After Communism 関連文献 —**

- 主要レポート

Hudson Institute. (2024). China after communism: Preparing for a post-CCP China. Hudson Institute.

- 政治崩壊・権威主義体制研究

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown.

(邦訳:アシモグル, D. & ロビンソン, J.(2013)『繁栄と衰退の根源:国家はなぜ失敗するのか』早川書房)

Diamond, L. (2019). Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency. Penguin Press.

(邦訳なし)

Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.

(邦訳:フクヤマ, F.(2015)『政治の起源(下)』講談社)

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown.

(邦訳:レヴィツキー, S. & ジブラット, D.(2018)『民主主義の死に方』新潮社)

- 中国政治・党治体制・軍事

Blanchette, J. (2021). Party of one: The CCP and China’s political future. CSIS Press.

(邦訳なし)

Lam, W. W.-L. (2005). Chinese politics in the Hu Jintao era. M.E. Sharpe.

(邦訳なし)

McGregor, R. (2019). Xi Jinping: The backlash. Penguin Books.

(邦訳:マクレガー, R.(2021)『習近平の支配:中国の新たな独裁』日本経済新聞出版)

Scobell, A. (2020). China’s military power: Assessing current and future capabilities. RAND Corporation.

(邦訳なし)

Shirk, S. L. (2022). Overreach: How China derailed its peaceful rise. Oxford University Press.

(邦訳:シャーク, S.(2023)『中国はなぜ強硬化したのか』日本経済新聞出版)

- 経済崩壊・財政危機・バブル研究

IMF. (2020–2024). IMF China reports. International Monetary Fund.

Pettis, M. (2023). The great rebalancing and China’s long crisis. Princeton University Press.

(邦訳なし)

Reinhart, C., & Rogoff, K. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton University Press.

(邦訳:ラインハート, C. & ロゴフ, K.(2010)『今度は違う:金融危機に学ぶ8世紀の教訓』東洋経済新報社)

The Economist. (Various years). China section. The Economist Group.

- 民族問題・分離主義・国家統治

Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso.

(邦訳:アンダーソン, B.(2007)『想像の共同体』岩波書店)

Human Rights Watch. (2019–2024). China reports. Human Rights Watch.

Smith, W. (2008). China’s Tibet? Autonomy or assimilation. Rowman & Littlefield.

(邦訳なし)

- 公衆衛生・パンデミックと政治体制脆弱性

Huang, Y. (2020–2024). China’s public health system and political governance. Council on Foreign Relations.

(邦訳なし)

World Health Organization. (2020–2023). COVID-19 pandemic evaluations. WHO.

- 崩壊国家・国家再建(State-building)

Chesterman, S., Ignatieff, M., & Thakur, R. (2005). Making states work: State failure and the crisis of governance. United Nations University Press.

(邦訳なし)

Collier, P. (2009). Wars, guns, and votes: Democracy in dangerous places. Harper.

(邦訳:コリアー, P.(2010)『戦争・銃・選挙:危険地域で民主主義は機能するか』東洋経済新報社)

Fukuyama, F. (2004). State-building: Governance and world order in the 21st century. Cornell University Press.

(邦訳:フクヤマ, F.(2005)『国家建設』新潮社)

- アジア安全保障・日本外交

Green, M. (2017). By more than providence: Grand strategy and American power in the Asia Pacific. Columbia University Press.

(邦訳:グリーン, M.(2019)『アジアにおけるアメリカの戦略』日本経済新聞出版)

Smith, S. A. (2022). Japan rearmed: The politics of military power. Harvard University Press.

(邦訳:スミス, S.(2023)『日本の軍事力:自衛隊は何ができるのか』中央公論新社)

防衛省. (毎年). 『防衛白書』防衛省.

内閣府・経済産業省. (各年). 『経済安全保障関連資料』政府刊行物.

- シンクタンク関連レポート

American Enterprise Institute. (2020–2024). China studies reports. AEI.

Center for Strategic and International Studies. (2020–2024). China Power Project. CSIS.

Council on Foreign Relations. (2020–2024). Asia studies reports. CFR.

Hoover Institution. (2020–2024). China program. Hoover Institution.

RAND Corporation. (2020–2024). China military reports. RAND.

- ジャーナリズム(ファクト補完目的)

BBC News. (2020–2024). China section. BBC.

Financial Times. (2020–2024). China coverage. FT.

Nikkei Asia. (2020–2024). China economy & politics. Nikkei.

NHK World Japan. (2020–2024). China reports.

Wall Street Journal. (2020–2024). China section. Dow Jones & Co.

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。

投稿者プロフィール

- 市村 修一

-

【略 歴】

茨城県生まれ。

明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。

【背景】

2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。

翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。

長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。

株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO

事業成長アクセラレーター

広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター

【専門領域】

・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成

・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発

・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援

【主な著書/論文/プレス発表】

「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版

「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版

「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版

「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版

「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版

「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版

「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)

「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)

「国際派就職ガイド」(三修社)

「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)

【主な研修実績】

・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング

・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決

・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー

・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他

※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施

【主なコンサルティング実績】

年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。

【主な講演実績】

産業構造変革時代に求められる人材

外資系企業で働くということ

外資系企業へのアプローチ

異文化理解力

経営の志

商いは感動だ!

品質は、タダで手に入る

利益は、タダで手に入る

共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ

幸せのコミュニケーション

古典に学ぶ人生

古典に学ぶ経営

論語と経営

論語と人生

安岡正篤先生から学んだこと

素読のすすめ

経営の突破口は儒学にあり

実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~

何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~

縁により縁に生きる

縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~

看取ることによって手渡されるいのちのバトン

など