音読は英語習得の王道だった 〜科学が裏付ける最強の独学×習慣メソッド〜

はじめに──音読は、英語習得の王道だった

英語を独学でマスターする――それは並大抵の努力では達成できないと多くの人が思っている。だが、それは本当に不可能なことだろうか。

私は日本国内で生まれ育ち、幼少期に海外経験もなければ、帰国子女でもない。完全な日本語環境の中で、英語を「外国語」としてゼロから学び、やがてアメリカ企業のCEOとして国際ビジネスの最前線に立つまでになった。その礎を築いたのは、意外にもシンプルな学習法――それが「音読」である。

私の英語学習の出発点は、公立中学での授業だった。しかし、1年生の終わり頃には早くも英語に苦手意識を抱くようになっていた。ところが中学2年生のある日、NHKの英語会話番組に出会い、英語の音に再び心を惹かれた。それをきっかけに、教科書の音読を始めた。それからは、手当たり次第に音読を中心に英語を吸収していった。

英会話学校に通った経験は一度もない。父が買ってくれたカセットテープ付きの英語教材を、テキストが擦り切れ、テープがのびるまで何度も繰り返し音読した。NHKの英語番組(初級・中級)は徹底的に予習復習を行い、特に文化人類学者であり同時通訳者でもあった國弘正雄氏が講師を務める「トークショー」形式の中級番組は、世界を意識するきっかけともなり、高度な英語力を養う場となった。

こうして私は、一貫して「音読」という習慣を柱に、独学で英語力を高めていった。その結果、外資系企業のエグゼクティブとしても通用する英語を自らの力で身につけることができたのである。

音読は、誰にでもできる。だが、そのシンプルさゆえに見過ごされてきた「最強の学習メソッド」でもある。

本記事では、音読という手法がなぜ英語習得において“王道”とされるのか、その科学的な根拠、脳の仕組みとの関係、実際の音読トレーニング法、そして教材選びのポイントまでを、体系的に解説していく。特に、「アメリカ口語教本シリーズ(最新改訂版)」を活用した実践的な音読プログラムを紹介しながら、英語を“使える力”として身につけたいすべての学習者にとっての指針を示していきたい。

音読は英語習得の王道だった――。

それは、科学と実践に裏打ちされた「独学×習慣」の最強メソッドなのである。

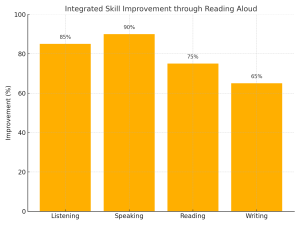

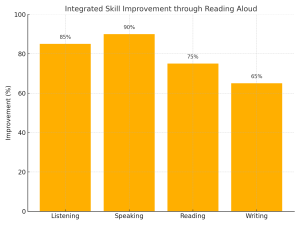

第1章:なぜ音読が“王道”なのか ── 英語習得に必要な4技能の統合

英語習得に必要なスキルは、以下の4つに分類される。

- Listening(聞く)

- Speaking(話す)

- Reading(読む)

- Writing(書く)

音読はこの中の「話す」「読む」だけに効くと思われがちだが、実際にはすべての技能を統合的に鍛える学習法である。音読には次のような学習効果がある。

1.1 認知と言語出力を結ぶ「自動化」の力

音読は、「目で読む」「意味を理解する」「口で発話する」「耳で聞く」というマルチモーダルな活動であり、脳内の神経ネットワークを同時に刺激する。この繰り返しによって、言語運用の自動化(automatization)が促進され、英語が“反射的に”使えるようになる。

例えば、毎日「I’m going to the office.」というフレーズを音読していれば、朝の通勤中に英語で自分の行動を自然に説明できるようになる。これは音読によって、記憶からの取り出し速度と正確さが向上している証拠である。

1.2 音韻ループの活性化とワーキングメモリ

心理学者アラン・バッドリーによるワーキングメモリ理論では、音読によって音韻ループ(phonological loop)が活性化されるとされている。このループは「短期的な言語情報の保持と操作」を担い、語彙の習得や発話の即応性に大きく貢献する。

1.3 感情と記憶の結びつき

感情を込めて音読することで、脳内の扁桃体と海馬が連動し、記憶の定着率が格段に上がる。これは、ニュースキャスターのように抑揚をつけて話すことが、ただの棒読みよりも効果的であることを意味している。

第2章:科学が証明する「音読」の言語習得効果

2.1 脳科学の観点から見た音読

音読は、ブローカ野(発話制御)とウェルニッケ野(言語理解)を同時に活性化させる。これにより、リスニングとスピーキングの連携が脳内で自然に強化され、実践的な英語運用能力へとつながる。

fMRI(機能的磁気共鳴画像)研究によれば、音読中の脳活動は「読むだけ」「聞くだけ」と比べて2〜3倍の領域が活性化することが明らかにされている。

2.2 海外・国内の研究例

- Stanovichらの研究(1993):音読訓練を受けた学習者は、語彙力と読解力の向上が顕著であった。

- 國弘正雄氏(同時通訳者、翻訳家、文化人類学者、ニュースキャスター、「同時通訳の神様」と呼ばれた。)は、只管朗読のすすめを提唱している。

- 東京大学の斎藤兆史教授:「音読こそが、英語を体得するための最短ルート」と強調。

- McGill大学(2019):黙読よりも音読のほうが記憶への定着率が25%以上高い。

このようなエビデンスが、音読の有効性を裏付けている。

第3章:「アメリカ口語教本シリーズ」での実践音読トレーニング

3.1 教材の構成とレベル別特徴

「アメリカ口語教本シリーズ(最新改訂版)」は、以下の4つのレベルに分かれており、それぞれにCD音源が付属している。

- 入門用:英語を初めて学ぶ人向け。アルファベット、フォニックス、簡単な日常表現を網羅。

- 初級用:英検3級レベル。基本的な会話文、日常のやりとり、買い物や道案内の場面を収録。

- 中級用:TOEIC600点レベル。旅行、職場、学校などの場面で使う実践表現が充実。

- 上級用:ビジネス英語や議論・交渉など、より高度な語彙と構文を扱う。

3.2 実践方法:5ステップ音読トレーニング

それぞれのレベルに共通する効果的なトレーニング方法は以下の通りである。

Step1:聞く(Input)

CD音源を集中して聞く。シャドーイングのようにすぐに真似するのではなく、まずは音・リズム・抑揚を正確に捉える。

Step2:スクリプトを見ながら音読

英文スクリプトを見ながら、モデル音声に合わせて音読。初期段階では「正確さ」を重視。

Step3:意味理解と精読

一文ごとに日本語訳を確認し、文法構造・語彙のニュアンスを理解する。

Step4:感情を込めて繰り返し音読

少なくとも3回、自然な感情とイントネーションを意識して音読する。

Step5:録音し、自己評価

自分の音読を録音し、モデル音声と比較。音の強弱、スピード、発音の正確さなどを確認。

これを1レッスン20〜30分程度で、毎日1〜2ユニット継続することが、3か月後の飛躍的な力につながる。

第4章:発音記号と発声法の基礎

4.1 発音記号(IPA)の理解と活用

英語の発音を正確に身につけるためには、IPA(International Phonetic Alphabet:国際音声記号)の基礎を理解することが欠かせない。以下に学習者がつまずきやすい音と記号を示す。

発音記号 | 単語例 | 解説 |

/æ/ | cat | 「ア」と「エ」の中間音。日本語にない開口音。 |

/θ/ | think | 舌を歯の間に挟み、空気を摩擦させる無声音。 |

/ð/ | this | 上記と同様だが有声音。喉が震える。 |

/r/ | red | 舌を巻くが触れず、唇も丸める。日本語のラ行と異なる。 |

/ʃ/ | she | 強く息を吐きながら「シュ」と言う摩擦音。 |

IPAを理解することで、辞書で正確な音を確認でき、音読の精度が飛躍的に向上する。

4.2 発声の基礎とトレーニング

英語の発声には「腹式呼吸」と「共鳴」が不可欠である。日本語と異なり、英語はストレス(強弱)とイントネーションが意味を左右するため、以下の点に注意する。

- 腹式呼吸を使う:お腹から声を出すことで安定した発声が可能になる。

- 母音を明確に発音する:日本語のような曖昧母音でなく、英語の純粋母音を意識する。

- ストレス(強勢)の位置を意識する:”record”(名詞)と”record”(動詞)でアクセントが異なる例が有名。

初心者には、まず「CDに合わせて抑揚を真似する」ことが発声訓練の第一歩となる。

第5章:習慣化で差が出る──音読ルーティンと3ヶ月トレーニングプラン

音読の効果を最大限に引き出すには、継続が絶対条件である。単発的な実施ではなく、ルーティンとして日常に取り入れることで、英語が“第二の言語”として自然に脳に定着する。

5.1 毎日30分の音読ルーティン

学習者のスケジュールに合わせたルーティン構築を提案する。以下は、通勤前後や昼休みにも取り組める30分の学習例である。

時間 | 内容 | ポイント |

5分 | CDを聞く | イントネーション・語順・スピードを意識して聞く |

10分 | スクリプトを見ながら音読 | 正しい発音・ストレスを確認しながら音読 |

10分 | 意味理解と繰り返し音読 | 各文の文法と語彙を確認し、感情を込めて音読 |

5分 | 録音して自己評価 | 自分の音とCDを比較し、修正点を意識する |

このプロセスを日々繰り返すことで、音と意味の一致、流暢性、発音の精度が自然に向上していく。

5.2 3ヶ月集中トレーニングプラン

音読による英語力の定着には「最初の90日」が極めて重要である。以下は、レベル別の目標とアプローチを示した3ヶ月プランである。

【第1ヶ月:基礎固め(入門〜初級)】

- 目標:発音記号・語順・基本会話パターンを体に染み込ませる。

- 内容:『アメリカ口語教本 入門用/初級用』を使用。

- 方法:1ユニットを1日2回繰り返し、録音とレビューを行う。

- 補足:リズムを重視し、「正しく発音すること」に集中。

【第2ヶ月:流暢さと理解力強化(初級〜中級)】

- 目標:音と意味を一致させた音読のスピードアップ。

- 内容:『アメリカ口語教本 初級用/中級用』を使用。

- 方法:1日1ユニット+過去ユニットの復習。意味理解を深めながら感情を込めて音読。

- 補足:文法ポイントを意識し、シャドーイングと併用する。

【第3ヶ月:運用力の仕上げ(中級〜上級)】

- 目標:会話に使える実践表現の定着とスムーズなアウトプット。

- 内容:『アメリカ口語教本 中級用/上級用』を使用。

- 方法:録音→確認→修正→再音読のサイクルを回す。

- 補足:英語での独り言トレーニングも併用し、自動化を促進。

この3ヶ月のプランを忠実に実践すれば、「読む・話す・聞く」の全領域で確実に飛躍が見られる。とりわけ、自己の発音と流暢さの改善には大きな手応えが得られるだろう。

第6章:継続の技術──記録・振り返り・モチベーション維持の仕組み

音読学習は、方法が正しくても継続できなければ成果は得られない。ここでは、習慣化を加速させ、日々の成長を可視化し、モチベーションを保つための実践的な工夫を紹介する。

6.1 学習記録の重要性

音読学習の進捗は、目に見えにくい。しかし、日々の取り組みを「記録する」ことにより、学習の「可視化」と「振り返り」が可能になる。次のような簡単な記録フォームを活用すると効果的である。

日付 | ユニット名 | 時間(分) | 音読回数 | 自己評価(◎◯△) | コメント |

7/15 | Unit 3 | 30 | 3 | ◯ | rとlの発音を改善したい |

このような記録を継続することで、「やった感覚」ではなく、「実際にやった証拠」が手元に残り、自信と継続意欲につながる。

6.2 進捗確認のタイミングと方法

- 週ごとのチェック:録音音声を週末に聞き直し、最初の週と比べてどれだけ改善したかを客観的に確認する。

- 月ごとの振り返り:3ヶ月プランに沿って進捗を振り返り、必要に応じて内容や時間配分を見直す。

録音を自分で聞くだけでなく、信頼できる英語話者や学習パートナーにフィードバックを求めるのも有効である。

6.3 モチベーションを維持する工夫

英語学習の最大の敵は「継続の困難さ」である。以下の工夫を取り入れることで、学習を「楽しく・誇らしく・意味あるもの」に変えることができる。

- SNSやブログで記録公開:学習ログを発信することで“人に見られている”という意識が働き、継続しやすくなる。

- 進捗チャートの可視化:達成率グラフや音読回数チャートを壁に貼ることで、自分の努力が視覚化される。

- 学習ご褒美制度:1週間継続できたら「好きな映画を英語で観る」など、小さな報酬を用意する。

- 学習仲間とつながる:オンラインの音読グループやLINEグループで励まし合うことは、継続の最大の支えとなる。

第7章:音読がもたらす“英語力”と“人生の転換点”

7.1 総合的英語力の完成へ

Figure: Reading Aloud enhances integrated English language skills (Listening, Speaking, Reading, Writing)

音読は、単なる発音練習やリーディング訓練ではない。リスニング力、スピーキング力、語彙力、文法理解、表現力――あらゆる要素を包括的に鍛える、真に“総合力”を育てる学習法である。

音読を継続することで、以下のような変化が現れる。

- ネイティブのスピードに自然と耳が慣れる

- 自分の発話がクリアに聞こえるようになる

- 自動化されたフレーズが会話中に自然に出てくる

- 読解時のスピードと理解度が飛躍的に上がる

これは単なる語学のスキル向上ではなく、「英語を通して世界とつながる力」を得るという意味での“リテラシー”の完成である。

7.2 自信が人生を変える──音読から得られる副次的な恩恵

音読は、単に語学能力を高めるだけでなく、人生そのものに肯定的な変化をもたらす。なぜなら、日々の積み重ねによる「進歩実感」が、自己肯定感や自己効力感を確実に高めるからである。

- 「私は毎日継続できている」

- 「自分の声が以前より通じるようになった」

- 「英語が怖くなくなった」

これらの小さな成功体験が、やがて「英語で世界とつながることへの自信」へと変わり、キャリアや人間関係の質そのものを変えていく。

私自身も、音読を通じて得た英語力があったからこそ、異文化の中でも堂々と自己表現ができるようになり、アメリカ企業のCEOという立場に至るまでの道が開かれた。英語力とは、単なるスキルではなく、「世界と対等に関わるための土台」なのである。

7.3 音読という“王道”を歩む覚悟

最後に、音読学習を始めようとするすべての読者に伝えたいのは、「音読は地道な学習法だが、必ず成果が出る」という確信である。流行の英語アプリやスピーキングAIも便利ではあるが、英語という言語の構造と感覚を身体に叩き込むには、音読以上の方法はない。

今日から始める30分の音読が、半年後のあなたの未来を変えるかもしれない。いや、必ず変える。あなたの口から出るその英語の一語一語が、世界との新しい扉を開く鍵になるだろう。

王道とは、近道ではない。

だが、確実に「本物」へと至る道である。

その道を、あなたも歩んでみてはいかがだろうか。