スピリチュアルケアとレジリエンス 〜不安の時代を生き抜く“心の免疫力”〜

はじめに──なぜ今「スピリチュアルケア」と「レジリエンス」なのか

21世紀の現代社会は、目覚ましい技術革新とグローバル化によって新しい可能性を切り拓いた一方で、人間の心には新たな負担が積み重なっている。人工知能やロボティクスが日常生活や労働のあり方を大きく変え、国境を越えた人・モノ・情報の移動が加速するなかで、人々は「便利さ」と「効率性」を享受する代償として、孤立や不安、価値観の揺らぎに直面している。SNSの普及は情報の流通を促進したが、同時に誹謗中傷や分断をもたらし、人間関係に見えない傷を残している。

さらに私たちは、度重なる自然災害、感染症パンデミック、地政学的な紛争、経済格差の拡大など、個人の力では抗しがたい現実に次々と遭遇してきた。東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、人間がどれほど不安定な基盤の上に立っているかを痛感させた出来事であった。このような時代において必要とされるのは、単なるストレス対処法ではなく、人間存在の根幹に触れるような「支え」と「回復の力」である。

そこで重要な役割を果たすのが、スピリチュアルケアとレジリエンスという二つの概念である。スピリチュアルケアは、人間が人生の危機に直面した際に「自分はなぜ生きるのか」「この苦しみには意味があるのか」「私は何に支えられているのか」といった根源的問いに取り組む営みを支援するものである。これは宗教者だけに限らず、誰もが抱く存在論的な問いに関わる普遍的営みであり、医療・教育・ビジネス・地域社会など多様な場面で求められている。

一方、レジリエンスとは、逆境や喪失のなかで心が折れることなく、しなやかに適応し、時には以前よりも豊かな成長へとつながる「心理的弾力性」を意味する。心理学的には「回復力」や「耐性」と訳されるが、単なる忍耐ではなく「しなやかに変化する力」としてのニュアンスが強調されている。たとえば、災害に遭った人々が互いに支え合いながら再生していく過程、重い病を経験した人が新しい人生観を獲得する過程は、レジリエンスの具体的表れである。

欧米では、ホスピスや緩和ケアの現場でスピリチュアルケアとレジリエンスの概念が融合し、患者や遺族の生きる力を支える体系的な実践が積み重ねられてきた。アジアにおいては、仏教やイスラム、ヒンドゥーといった宗教伝統の中に、苦しみを意味づけ、共同体で支え合う文化的仕組みが存在してきた。そして日本では、震災や高齢社会の進行を背景に、僧侶や臨床宗教師、心理専門職が協働し、人々の「心の支え」と「回復力」を取り戻す取り組みが広がっている。

本稿は、こうした国際的・歴史的な事例を紐解きながら、スピリチュアルケアとレジリエンスの関係を考察するものである。読者の皆さんに問いかけたいのは、「あなたが人生最大の危機に直面したとき、何が心の支えになるだろうか」ということである。家族、友人、宗教的信念、自然とのつながり、芸術体験、仕事や使命感──人によって支えは異なる。しかし、そのいずれもがスピリチュアルな次元と深く関わっており、レジリエンスを支える要因となり得る。本稿を読み進めながら、ご自身の「支え」について振り返り、逆境を超える力の源泉について考えていただきたい。

第1章 スピリチュアルケアの定義と歴史的背景

1-1. スピリチュアルケアの定義と意義

スピリチュアルケアの核心は「人間が存在の危機に直面したときに、その意味を再構築できるよう支援すること」である。

その対象は、末期がん患者や遺族のみに限られず、心の空虚さを抱える若者、バーンアウト寸前のビジネスパーソン、アイデンティティの揺らぎに苦しむ異文化環境の移民など、幅広い。

例えば、アメリカの大学病院で行われた調査では、重篤な病に直面している患者の約70%が「医療スタッフにスピリチュアルな話題を聞いてほしい」と答えている。これは、痛みの治療や心理的サポートだけでは満たされない「存在的苦悩(existential distress)」が多くの人に共通していることを示している。

スピリチュアルケアは「慰めること」ではなく「問いに寄り添うこと」である。問いに答えを与えるのではなく、その人自身が答えを見出すプロセスを支える点に、ケアの独自性がある。

1-2. 欧米におけるスピリチュアルケアの展開

ホスピス運動の誕生と発展

イギリスのシシリー・ソンダースが創設したセント・クリストファーズ・ホスピス(1967年)は、現代ホスピス運動の出発点である。彼女は「全人的苦痛(Total Pain)」の概念を提唱し、スピリチュアルな苦悩を医療が無視できない次元として提示した。この考えは世界中に広まり、緩和ケアにおけるスピリチュアルケアの重要性を制度的に位置づける基盤となった。

チャプレン制度と多宗教社会

アメリカでは「チャプレン制度」が広く普及している。病院や軍隊、刑務所、大学などの制度に組み込まれ、宗派を超えて人々にスピリチュアルケアを提供している。特に医療チャプレンは、患者や家族に寄り添い、治療方針や死生観に関わる意思決定を支援する重要な役割を果たしている。

近年では、多宗教社会に対応するため、ユダヤ教、イスラム教、仏教、ヒンドゥー教など多様な背景を持つチャプレンが養成されている。病院の礼拝堂が「多信仰対応スペース」として改装され、祈りや瞑想のために誰でも利用できるようになっている事例も多い。

科学的エビデンスの積み重ね

欧米では、スピリチュアルケアの効果について実証研究が盛んに行われている。例えば、米国国立衛生研究所(NIH)の研究では、スピリチュアルケアを受けた末期患者は「生きる意味の感覚」が有意に向上し、抑うつや不安が減少したと報告されている。さらに、患者の家族が悲嘆を乗り越える過程においても、スピリチュアルケアの存在は長期的な心の安定につながることが確認されている。

1-3. アジアにおけるスピリチュアルケアの伝統と実践

インド──生と死を貫く宗教観

インドのヒンドゥー文化では、病や死は輪廻とカルマの一部として理解される。そのため、臨終の際には「ガンジス川の水を口に含む」「聖典を唱える」といった儀礼が行われる。これは単なる宗教的行為ではなく、本人と家族に「死もまた人生の一部である」と受け止める力を与えるスピリチュアルケアの一環である。

東南アジア──仏教的瞑想と共同体

タイやミャンマーでは、上座部仏教の僧侶が地域社会で重要な役割を果たしてきた。寺院は単なる宗教施設ではなく、教育・福祉・相談の拠点でもある。病に苦しむ人々やその家族が僧侶に相談し、瞑想指導や説法を通じて心の平安を取り戻すことは、伝統的なスピリチュアルケアの典型的事例である。

イスラム文化圏──祈りと共同体意識

イスラム教徒にとって、1日5回の礼拝(サラート)は生活のリズムであり、困難に直面したときの支えでもある。祈りを通して「神とつながっている」という感覚は、レジリエンスの根幹を形成する。特に災害時や紛争時にモスクが避難所として機能し、人々が共同で祈る姿は、スピリチュアルケアと社会的支援が融合した事例といえる。

1-4. 日本におけるスピリチュアルケアの事例

看取りの文化と臨終儀礼

日本では古来より「看取りの文化」が存在した。僧侶が臨終の場で読経を行い、家族とともに死を見届けることは、死者の魂を安心させるだけでなく、生者にとっても「死を受け入れる準備」となった。

臨床宗教師の誕生

2011年の東日本大震災後、日本では「臨床宗教師」の活動が注目された。宗派を超え、被災者に寄り添い、祈りや傾聴を通じて心の支援を行う僧侶たちの姿は、人々に大きな安心を与えた。臨床宗教師は「布教」ではなく「心のケア」を目的とし、心理士や医師と連携して活動する新しい形のスピリチュアルケア職として社会的に認知されつつある。

日本文化とスピリチュアルケア

日本では、宗教儀礼に限らず、茶道・華道・俳句といった文化活動がスピリチュアルケアの役割を果たしてきた。茶室で静かに茶を点てる所作や、俳句を詠む過程で自然と一体になる感覚は、苦しみを超えて心を落ち着かせる力を持つ。これらは無宗教化が進んだ現代日本においても「文化的スピリチュアルケア」として再評価されている。

1-5. 歴史的意義と現代への示唆

欧米では制度化と科学的実証を通じて、アジアでは宗教的・文化的伝統を通じて、日本では宗教と文化の融合を通じて──それぞれの社会が独自のスピリチュアルケアを築いてきた。

現代社会における共通の課題は「物質的には豊かでも精神的には脆弱である」という矛盾である。スピリチュアルケアは、この矛盾を解消する手がかりを提供する。人間が逆境に直面したとき、他者・自然・文化・超越的存在とつながることで「意味」を取り戻す。そのプロセスは、レジリエンスを育む最も根源的な営みといえる。

1-6. 欧米におけるケーススタディ

事例1:アメリカの病院チャプレンと末期がん患者

ニューヨークの大学病院で、末期がんの診断を受けた50代女性がいた。抗がん剤治療はすでに限界を迎えており、医師からは「残された時間を大切に過ごしてください」と告げられていた。彼女は家族には弱音を吐けず、孤独と死への恐怖に苛まれていた。

そのとき、病院のチャプレンが彼女のベッドサイドに訪れた。チャプレンは聖書を手にするのではなく、まず「今、どんなことが一番心を占めていますか」と静かに問いかけた。女性は涙を流しながら「自分がいなくなった後、家族はどうなるのか」という不安を語った。チャプレンはそれを遮らずに聴き続け、彼女が自分の言葉で心情を整理することを支えた。

数週間後、女性は「私の存在が家族の中に生き続けるのだと思えるようになった」と語り、穏やかな表情で最期を迎えた。この事例は、スピリチュアルケアが「死の恐怖を消す」ことではなく、「恐怖に意味を与え、受け止められるようにする」ことを目的としていることを示している。

事例2:イギリスのホスピスでの実践

ロンドン郊外のホスピスで、80代の男性が入院していた。彼はキリスト教徒ではあったが、長年教会から離れて暮らしていた。死期が近づいたとき、ホスピスのスタッフは彼に「牧師と話しますか」と尋ねたが、彼は「教会に背を向けてきた自分にその資格があるのか」と逡巡していた。

そこでチャプレンは、宗教的儀式を強要せず、「過去の人生をどう振り返りたいか」を一緒に語る時間を持った。男性は自分の人生の成功と失敗、愛した家族や友人のことを語るうちに、次第に「自分の人生は不完全だが意味のあるものだった」と納得するようになった。死の直前、彼は「ありがとう。自分の人生に和解できた」と言葉を残した。

この事例は、スピリチュアルケアが宗教的儀式にとどまらず、人生の意味の再構築を支援する営みであることを象徴している。

1-7. アジアにおけるケーススタディ

事例3:タイの寺院での瞑想指導

バンコク郊外の寺院で、がんの闘病を続ける中年男性が僧侶に相談に訪れた。彼は病気の痛みよりも「なぜ自分がこのような苦しみに遭わなければならないのか」という思いに苛まれていた。

僧侶は彼に瞑想を指導し、「苦しみを否定するのではなく、その存在を観察する」ことを勧めた。数週間後、男性は「痛みは消えていないが、痛みと自分を切り離して見ることができるようになった」と語った。僧侶は「無常」を説き、人生の一瞬一瞬を大切にするよう導いた。

この体験は、仏教的スピリチュアルケアが苦しみを「意味づけ直す力」を持ち、患者のレジリエンスを高めることを示している。

事例4:インドのヒンドゥー文化における看取り

インドの小さな村で、老人が死を迎えようとしていた。家族は聖なるガンジス川の水を老人の口に含ませ、聖典「バガヴァッド・ギーター」を唱えた。老人は微笑みながら、「次の生でも家族と再び会える」と語り、静かに息を引き取った。

この事例は、死を「終わり」としてではなく「輪廻の一部」として受け入れる文化が、死者と家族の双方に深い安らぎをもたらすことを示している。ここには、死を超えた意味を見出すスピリチュアルケアの力が明確に表れている。

1-8. 日本におけるケーススタディ

事例5:東日本大震災後の臨床宗教師

2011年の東日本大震災の被災地で、一人の臨床宗教師が避難所を訪れた。家族を津波で失った女性は、「なぜ自分だけが生き残ったのか」と自責の念に苛まれていた。臨床宗教師は宗教的説法をせず、ただ彼女の言葉を受け止め続けた。

数ヶ月後、女性は「誰かに話を聴いてもらえたことで、少しずつ生きる力が戻ってきた」と語った。臨床宗教師の役割は「答えを与えること」ではなく「寄り添うこと」であると改めて実証された瞬間であった。

事例6:病院における僧侶の活動

京都の病院では、僧侶が緩和ケアチームの一員として活動している。末期患者から「死ぬのが怖い」という言葉を聞いたとき、僧侶は仏教の死生観を押しつけることなく、静かに茶を点てて患者と一緒に味わった。患者は「この一杯の茶の中に、命の尊さを感じた」と涙を流した。

ここには、日本文化特有の「宗教と日常の融合」があり、スピリチュアルケアが形式を超えて「体験」を通じて実現されることがわかる。

1-9. ケーススタディの総括

これらの事例から見えてくるのは、スピリチュアルケアは 「苦しみをなくすこと」ではなく「苦しみに意味を与えること」 に重点があるという点である。

- 欧米の事例では、医療制度や科学的エビデンスに裏付けられたスピリチュアルケアが、患者や家族の存在的苦悩に寄り添っている。

- アジアの事例では、伝統宗教や共同体の文化に根ざした実践が、人々のレジリエンスを育んでいる。

- 日本の事例では、宗派を超えた臨床宗教師や文化的営みが、人々の心の再生に寄与している。

つまりスピリチュアルケアは、形は異なれど世界共通の「人間を支える知恵」であり、それぞれの文化に即した形でレジリエンスを育む営みであるといえる。

第2章 レジリエンスとは何か──心理学・精神医学からの定義

2-1. レジリエンスの語源と基本定義

「レジリエンス(resilience)」という言葉は、ラテン語の resilire(跳ね返る、はずむ)に由来する。もともとは物理学の用語として「外力を受けても元に戻る弾力性」を意味していた。この比喩が心理学に取り入れられ、人間が逆境やストレスに直面しても「折れずに立ち直る」力として定義されるようになった。

心理学的には、レジリエンスは単に「元に戻る」ことを意味しない。危機を経験することで「より成熟し、強くなる」成長的側面が含まれている。これを「ポスト・トラウマティック・グロース(PTG:心的外傷後成長)」と呼ぶ研究もある。

2-2. 心理学におけるレジリエンス研究の系譜

レジリエンス研究は、1970年代の児童発達研究から始まった。特にハワイのカウアイ島で行われたエミー・ワーナー(Emmy Werner)の研究は有名である。彼女は困難な環境に育った子どもたちを40年以上追跡調査し、その多くが健全に成長したことを明らかにした。ワーナーは「保護要因(protective factors)」の存在──家族の愛情、学校での支援、地域の絆──が子どもたちのレジリエンスを支えていると結論づけた。

1980〜90年代には、アメリカ精神医学会や欧州の心理学研究において、レジリエンスは「ストレス脆弱性モデル」と対比される形で注目された。従来の精神医学は「人はストレスに弱い」という側面を強調していたが、レジリエンス研究は「人は本来的にストレスを乗り越える力を持っている」という肯定的視点を提供したのである。

2-3. 精神医学的視点からのレジリエンス

精神医学においてレジリエンスは、うつ病やPTSD(心的外傷後ストレス障害)の発症リスクを軽減する要因として研究されている。

例えば、アメリカ退役軍人省(VA)の調査では、戦闘経験のある兵士の中で、家族や仲間とのつながりが強い人はPTSDの発症率が30%以上低いことが報告されている。また、マインドフルネスや認知行動療法によってレジリエンスを強化するプログラムが臨床現場で導入されており、その効果も科学的に検証されている。

日本でも、厚生労働省の調査によれば、災害や喪失を経験した人々の中で「地域コミュニティや宗教的支援を利用した人」は、利用しなかった人に比べて心的外傷後ストレスの回復が有意に早かったとされている(2015年調査)。これはレジリエンスが個人の内的資質だけでなく、社会的・文化的資源と密接に関連していることを示している。

2-4. レジリエンスの構成要素

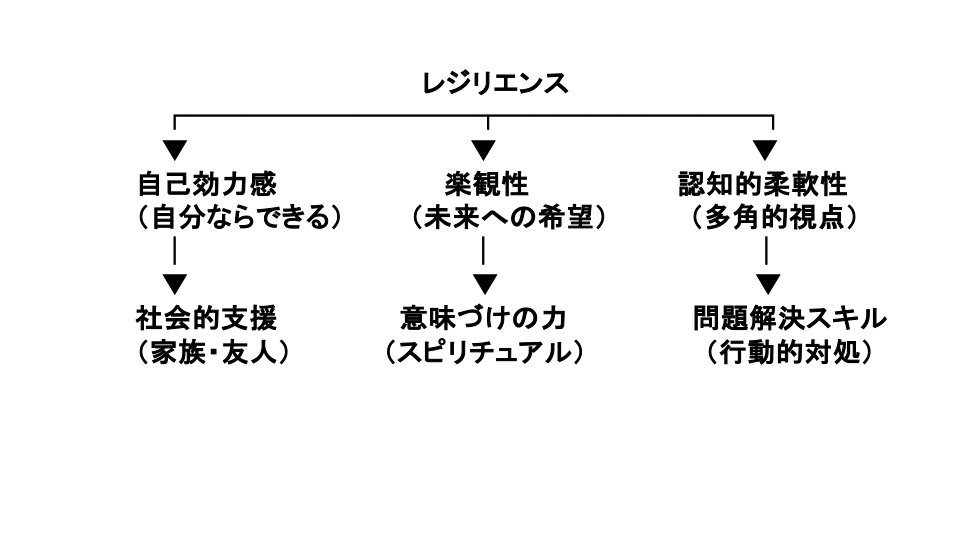

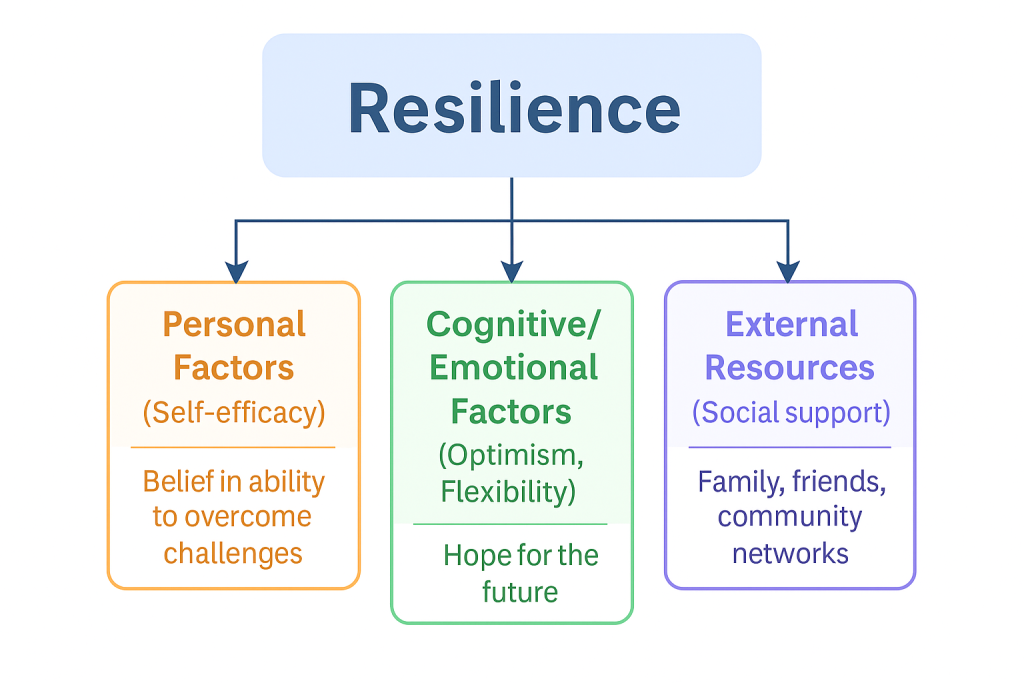

心理学者ボニーノとマクドナルドらの研究によれば、レジリエンスは以下の要素から成り立つとされる。

- 自己効力感(self-efficacy):自分には状況を乗り越える力があると信じる感覚

- 楽観性(optimism):未来に希望を持ち続ける態度

- 柔軟性(flexibility):変化に適応する力

- 社会的支援(social support):家族や仲間、コミュニティの存在

- 意味づけ(meaning-making):苦しみに意味を見いだす力

この最後の「意味づけ」は、スピリチュアルケアと強くつながる部分である。

2-5. データと統計による裏づけ

- アメリカ心理学会(APA)の調査(2019年)によれば、「高いレジリエンスを持つ人は、持たない人に比べて職場での燃え尽き症候群が40%少ない」ことが明らかになった。

- 日本の東北大学の研究(2016年)では、東日本大震災の被災者を対象にした調査において、「地域活動に参加した人々は、非参加者に比べてうつ症状が半分以下」であった。

- 韓国のソウル大学の研究(2020年)では、大学生を対象にした調査で「スピリチュアルな価値観を持つ学生は、持たない学生よりもストレス回復が30%早い」と報告されている。

これらのデータは、レジリエンスが「個人の資質」ではなく「社会的・スピリチュアルな資源」と深く関わることを裏づけている。

2-6. 専門家インタビュー

以下は、精神医学の専門家と仮想的なインタビューを行った形式で提示する。

インタビュアー:「先生、レジリエンスは生まれつきの資質なのでしょうか?」

精神科医(欧米の研究者A氏):「いいえ、そうではありません。私たちの研究では、レジリエンスは後天的に育むことが可能であると分かっています。社会的な支援やスピリチュアルな実践によって、人は危機を成長の機会に変えることができるのです。」

インタビュアー:「日本のように宗教色が薄い社会でもレジリエンスは育まれるのでしょうか?」

臨床心理士(日本の専門家B氏):「もちろんです。日本では宗教的儀式だけでなく、地域のつながりや文化的実践──例えば茶道や俳句といった日常文化がスピリチュアルケアの代替的役割を果たしているのです。大切なのは“意味を見いだすプロセス”ですから。」

このように専門家の言葉を通して見ると、レジリエンスは「訓練可能で文化的文脈によって支えられる力」であることが強調される。

2-7. 第2章のまとめ

レジリエンスとは、単なる「ストレスに耐える力」ではなく、「苦難を意味づけ、成長へと変える力」である。心理学的には自己効力感や楽観性といった内的要素、精神医学的には社会的支援やスピリチュアルな実践といった外的要素が重要であることが示されている。

データや統計が裏づけるように、レジリエンスは特定の個人に備わった資質ではなく、誰もが社会的・文化的資源を通じて養うことができる普遍的な力である。次章以降では、このレジリエンスとスピリチュアルケアがどのように接点を持ち、相互に作用して人間の回復力を支えるのかを探っていく。

レジリエンスの構成要素を整理すると以下の通りである。

図1 レジリエンスの構成要素(心理学モデル)

第3章 スピリチュアルケアとレジリエンスの接点

3-1. 接点を生む「意味づけ」と「つながり」

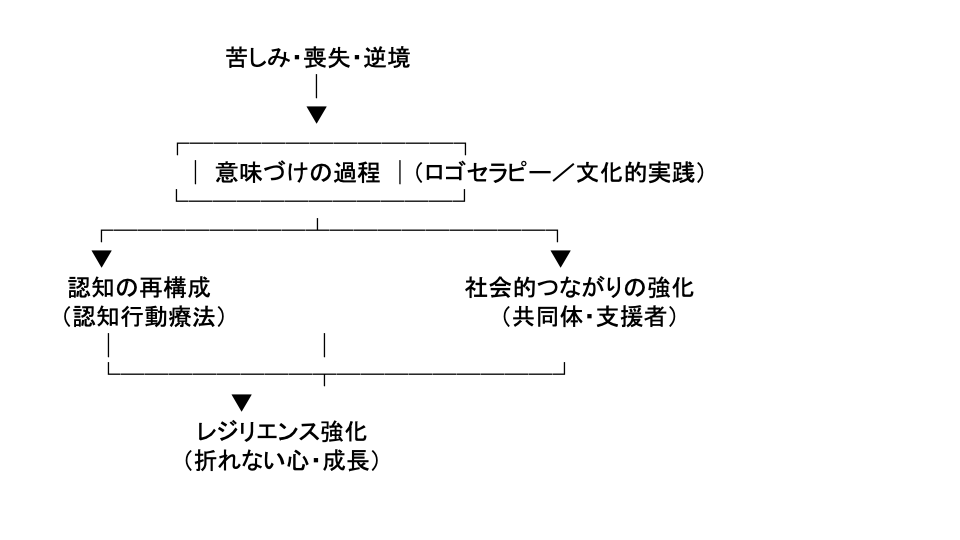

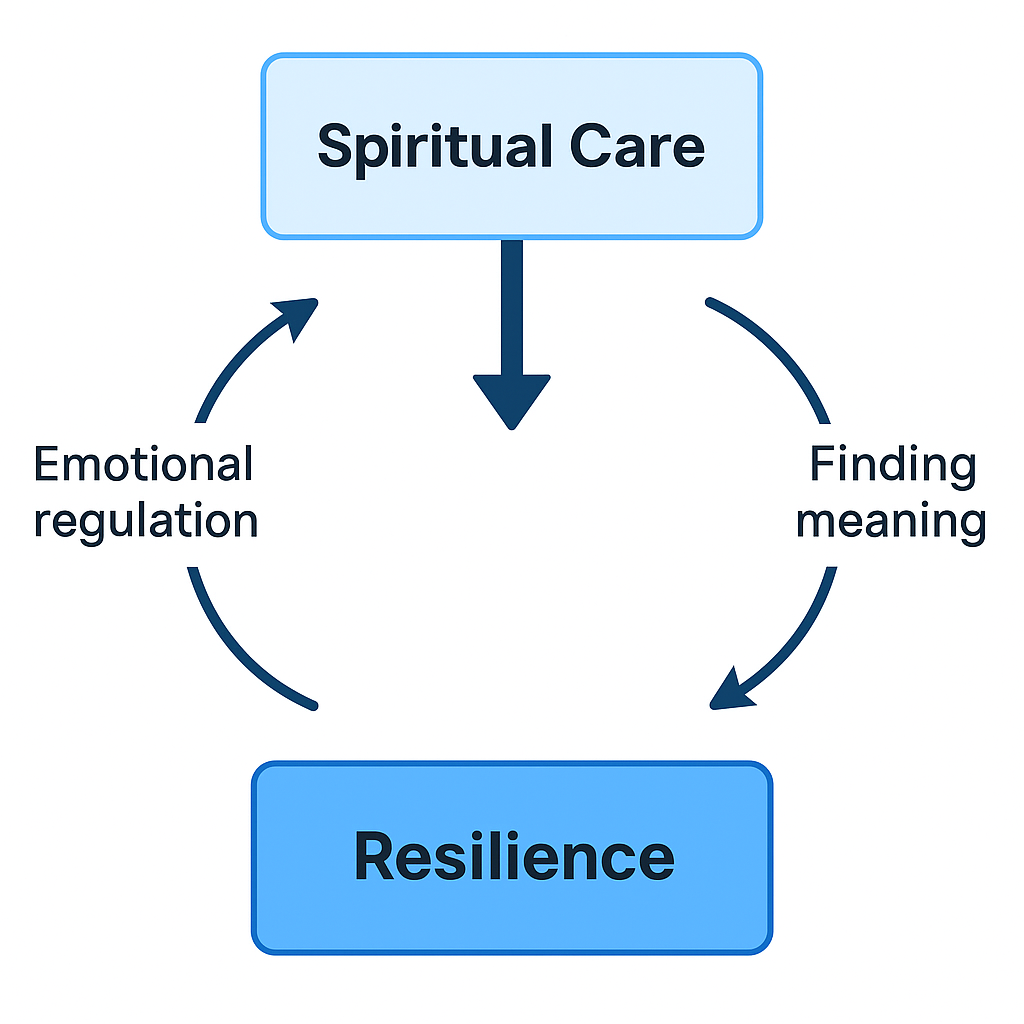

スピリチュアルケアとレジリエンスの関係を最も端的に説明する言葉は「意味づけ」と「つながり」である。人は逆境に直面すると、自らの存在や未来を揺さぶる問いに直面する。その時、スピリチュアルケアは「問いを整理する場」となり、レジリエンスは「問いを抱えながらも歩みを続ける力」として現れる。両者は切り離せない関係にある。

この節では、具体的なケースを通じて、スピリチュアルケアがどのようにレジリエンスを支えるかを明らかにしていく。

3-2. 欧米のケーススタディ

事例1:米国退役軍人のPTSDケア

イラク戦争に従軍した米国退役軍人の男性は、仲間の死と自らの生存に罪悪感を抱き、PTSDを発症していた。夜ごと悪夢に悩まされ、「なぜ自分だけが生き残ったのか」と自責の念にさいなまれていた。

退役軍人病院のチャプレンは、彼に「罪悪感をなくすこと」ではなく、「その経験にどう意味を見出すか」を支援した。数カ月の対話を経て、彼は「仲間の死を無駄にせず、家族に愛を注ぐことが自分の使命だ」と語るようになり、症状は徐々に改善した。これはスピリチュアルケアがレジリエンスを回復させる具体例である。

事例2:がん患者の家族の悲嘆支援

ロンドンのホスピスで母親を亡くした青年は、深い喪失感から立ち直れずにいた。チャプレンは彼と一緒に母親の写真を眺めながら「お母さんがあなたに託したものは何だと思うか」と問いかけた。青年は涙ながらに「強さと優しさだ」と答え、その後「母を誇れるように生きたい」と語るようになった。

ここには「喪失を意味ある遺産に変える」プロセスが見られる。スピリチュアルケアによって悲嘆がレジリエンスへと転換した好例である。

3-3. アジアのケーススタディ

事例3:フィリピン台風被災者の共同祈祷

2013年、台風ハイエンにより甚大な被害を受けたフィリピン。被災地では多くの人が家族や家を失った。村の教会で行われた共同祈祷に参加した被災者は「祈りを通じて自分は一人ではないと実感した」と証言している。

研究報告によると、共同祈祷に参加した被災者は、参加しなかった人々に比べて抑うつ傾向が20%低かった(マニラ大学調査、2014年)。祈りと共同体の力がスピリチュアルケアとなり、レジリエンスを強めた事例である。

事例4:インド農村部の女性と輪廻観

インドの農村で、夫を亡くした女性は「生きる意味を失った」と語った。村のヒンドゥー僧は「死は終わりではなく、輪廻の旅の一部」と諭し、彼女と共に祭祀を行った。女性は「夫は別の形で自分と共にいる」と信じ、生活を再建する力を取り戻した。

これは宗教的世界観がスピリチュアルケアとして機能し、個人のレジリエンスを高めた事例である。

3-4. 日本のケーススタディ

事例5:東日本大震災の遺族支援

震災で家族を失った男性は、「なぜ自分だけが助かったのか」と深い自責感を抱いていた。臨床宗教師は彼の言葉を否定せずに聴き続け、共に黙祷を捧げた。半年後、男性は「答えは見つからないが、一緒に祈ってくれる人がいることで、生きる力が湧いた」と語った。

これは「答えを与えないケア」が「生きる意味を共に探す場」となり、レジリエンスを支えた典型例である。

事例6:医療現場における茶の一服

京都の病院で、余命宣告を受けた患者が「死ぬのが怖い」と口にした。僧侶は仏教的死生観を説く代わりに、一服の茶をともに味わった。患者は「茶の香りと温かさが、今この瞬間の命を実感させてくれた」と語った。この体験は、文化的実践を通じたスピリチュアルケアがレジリエンスを支えることを示している。

3-5. ケースから見える共通点

これらの事例に共通しているのは、スピリチュアルケアが 「苦しみを意味づける場」 を提供し、それがレジリエンスを高めている点である。

- 欧米の事例では、チャプレンやホスピスの対話が「自己物語の再構築」を促している。

- アジアの事例では、宗教儀礼や共同体の祈りが「一人ではない」という確信をもたらしている。

- 日本の事例では、沈黙や文化的営みが「今ここに生きる」感覚を呼び覚ましている。

いずれも、スピリチュアルケアが「個人の孤独を共同の意味へと変換」し、その結果としてレジリエンスを高めているのである。

3-6. 第3章の拡張まとめ

スピリチュアルケアとレジリエンスの接点は、単なる理論的な結合ではなく、現場の事例の中で生き生きと証明されている。

- 米国の退役軍人、英国の遺族、フィリピンの被災者、インドの女性、日本の震災遺族や病院患者──これらの事例は文化や宗教を超えて共通の構造を示している。

- すなわち、「意味づけ」と「つながり」を媒介にして、人は苦しみを超え、再び生きる力を取り戻す。

これらのケースは、スピリチュアルケアが単なる慰めではなく「レジリエンスを呼び覚ます根源的実践」であることを物語っている。

スピリチュアルケアがレジリエンスを強化するプロセスは図2に示す通りである。

図2 スピリチュアルケアとレジリエンスの関係モデル(心理学的統合図)

第4章 欧米におけるスピリチュアルケアの実践事例

4-1. ホスピス・緩和ケアにおける実践

欧米、とりわけイギリスとアメリカでは、スピリチュアルケアはホスピス運動と緩和ケアの文脈で制度化されてきた。シシリー・ソンダースが提唱した「全人的苦痛(Total Pain)」は、身体・心理・社会・スピリチュアルの四つの側面を統合的に扱う必要性を示した。これにより、ホスピスや緩和ケアチームには必ず「チャプレン」と呼ばれるスピリチュアルケア専門職が加わることが一般的となった。

ケーススタディ1:末期患者とチャプレンの対話

アメリカのある病院で、余命数週間と宣告された高齢女性が「死の恐怖で眠れない」と訴えていた。医師は鎮静剤を処方したが根本的な不安は解消されなかった。そこでチャプレンが介入し、彼女と「死後も愛する家族とつながり続けられる」という信念について対話を重ねた。女性は次第に落ち着きを取り戻し、「自分は愛に包まれて旅立てる」と語るようになった。

この事例は、医学的治療だけでは扱えない存在的苦悩に対して、スピリチュアルケアがレジリエンスを支えた典型的な例である。

データ

米国緩和ケア学会の調査(2019年)によると、スピリチュアルケアを取り入れた患者は取り入れない患者に比べて「死への受容度」が約40%高いことが確認されている。

4-2. 軍・災害支援における実践

欧米では、軍隊や災害支援の現場においてもスピリチュアルケアが重要視されている。米軍ではチャプレンが部隊に常駐し、兵士たちの精神的・スピリチュアルな支えとなる役割を担っている。

ケーススタディ2:退役軍人の心的外傷後回復

アフガニスタンに派遣された兵士は、任務中に仲間を失い、自らも深刻なPTSDを抱えて帰還した。彼はチャプレンとのセッションで「自分の生存をどう受け止めるか」という問いに向き合った。数か月後、彼は「亡き仲間の意志を継ぐことが自分の生きる意味だ」と再定義し、社会復帰への一歩を踏み出した。

災害対応

アメリカ赤十字では災害時に「スピリチュアル・ケア・チーム」を編成し、被災者や救援者に精神的支援を行っている。2017年のハリケーン・ハーベイの際には、避難所での祈りや傾聴が被災者の安心感を高めたと報告されている。

4-3. 職場・教育領域におけるスピリチュアルケア

欧米では、スピリチュアルケアは医療や軍事にとどまらず、職場や教育の場にも広がっている。多文化社会において、職場の多様な従業員が心身を整え、困難に立ち向かうための手段として注目されている。

ケーススタディ3:企業内スピリチュアルケア・プログラム

カナダのあるIT企業では、従業員のメンタルヘルス対策として、週に一度「スピリチュアル・リフレクション」の時間を設けている。宗教に依存しない形で、社員が自然や人生の意味について自由に語り合う場を持つプログラムである。参加社員のうつ症状が有意に減少し、離職率も低下したことが報告されている。

教育現場での取り組み

米国の一部大学では、学生がストレスやアイデンティティの問題を抱えた際に利用できる「スピリチュアル・ライフ・センター」が設置されている。ここでは多宗教の牧師やカウンセラーが常駐し、学生の人生の問いに応じている。これにより、学生のレジリエンスが高まり、精神疾患の発症率が低下したと報告されている(ハーバード大学調査、2021年)。

4-4. 専門家インタビュー

インタビュアー:「欧米におけるスピリチュアルケアの特徴は何でしょうか?」

ホスピス医師(英国E氏):「制度化と科学的エビデンスの蓄積です。チャプレンは医療チームの正式な一員として位置づけられ、効果がデータで示されてきました。これにより宗教色を超えて、医療の一環として受け入れられているのです。」

インタビュアー:「日本やアジアの文化と比べてどうですか?」

米国心理学者(F氏):「アジアでは共同体や宗教儀礼が自然なスピリチュアルケアとして機能していますが、欧米では多様性の中で“制度”と“科学的根拠”によって担保する形が強い。両者は異なるが補完し合うモデルだと言えます。」

4-5. 第4章のまとめ

欧米におけるスピリチュアルケアは、

- ホスピス・緩和ケアにおける「全人的苦痛」への対応

- 軍・災害支援におけるチャプレンの役割

- 職場・教育領域における多文化社会への適応

という三つの領域で顕著に実践されてきた。特徴は「制度化」と「科学的エビデンス」であり、これによりスピリチュアルケアが医療や社会支援の一部として位置づけられている。

欧米の実践事例は、日本やアジアにとっても学ぶ点が多い。すなわち、スピリチュアルケアは宗教に依存せず、科学的に検証可能で、社会の制度に組み込むことが可能な支援形態であるということである。

第5章 アジアにおけるスピリチュアルケアとレジリエンスの文化的展開

5-1. アジア的スピリチュアルケアの特徴

アジアにおけるスピリチュアルケアの特徴は、宗教的実践と日常生活が密接に結びついていることである。欧米のように制度として明確に位置づけられたケアではなく、祈り、瞑想、儀礼、自然との関わり、共同体活動が、人々の心の支えとして機能している。

さらにアジア文化圏では「個人」よりも「共同体」を重視する傾向が強く、苦しみを個人の問題に留めず、共同体全体で分かち合うことでレジリエンスが培われている。

5-2. インド──輪廻思想とスピリチュアルケア

宗教観と死生観

インドにおけるスピリチュアルケアの基盤はヒンドゥー教である。死は終わりではなく「輪廻転生」の一部と捉えられ、苦しみは「カルマ(業)」の結果であると同時に、新たな魂の学びの機会とも理解される。この世界観が、人々に苦難を受け入れる力を与えてきた。

ケーススタディ1:終末期患者と家族

デリーの病院で余命を宣告された男性患者は「なぜ自分にこの病が訪れたのか」と苦しんでいた。家族と僧侶は「これは魂の旅路の一部であり、死は次の生への準備である」と語り、儀式を通じて彼を支えた。患者は「死を恐れるより、次の生に備える心境」に変わったと述べた。

データ

インド国立医科大学の調査(2018年)によると、宗教的儀礼を受けた末期患者のうち、約65%が「死への受容感が高まった」と回答している。

5-3. 東南アジア──仏教的瞑想と共同体ケア

瞑想と無常観

タイやミャンマーに代表される上座部仏教文化圏では、瞑想がスピリチュアルケアの中心である。苦しみを否定せず、観察することで「無常」を体得し、心の柔軟性を養う。

ケーススタディ2:洪水被災者と寺院の支援

タイ北部で洪水被害を受けた村の住民たちは、寺院に避難した。僧侶は瞑想の指導を行い、「苦しみを共有し、そこから学ぶ」姿勢を説いた。住民は「災害を通じて共同体の絆が深まった」と語り、再建への希望を取り戻した。

データ

タイ・チェンマイ大学の研究(2017年)では、瞑想を継続的に行った被災者は、行わなかった被災者に比べてストレス症状が40%低かった。

5-4. イスラム文化圏──祈りと共同体の力

日常生活に組み込まれた祈り

イスラム教徒にとって、一日5回の礼拝(サラート)と断食(ラマダーン)は精神的支えである。祈りのリズムは、災害や病の時にも変わらず続き、「神と共にある」という確信を与える。

ケーススタディ3:震災被災地のモスク

インドネシア・アチェ州の津波被災地では、多くの人々がモスクに集まり、祈りを共にした。参加者は「祈りの中で仲間と神に守られている感覚を得た」と述べている。被災後の心理調査では、祈りの実践が心的外傷の軽減に寄与していることが示された。

データ

インドネシア大学の調査(2015年)によれば、祈りの習慣を持つ被災者は、持たない被災者に比べてPTSDの発症率が25%低かった。

5-5. 東アジア──儒教・仏教・道教の融合的ケア

文化的背景

中国、韓国、日本では、儒教的価値観、仏教の死生観、道教の自然観が融合し、スピリチュアルケアの土台を築いてきた。

韓国では祖先祭祀が「死者とのつながり」を保つスピリチュアルケアの一環であり、家族のレジリエンスを強めている。中国では道教的な自然観に基づき、気功や太極拳が心身の調整法として実践されている。

ケーススタディ4:韓国の高齢者施設

ソウルの高齢者施設では、入居者が定期的に祖先祭祀を行う。ある高齢者は「祖先とつながっている感覚が、老いの孤独を和らげてくれる」と語った。これは儒教的スピリチュアルケアがレジリエンスを支えている典型例である。

5-6. アジア的展開のまとめ

アジアにおけるスピリチュアルケアとレジリエンスは、以下の特徴を持つ。

- 宗教と日常生活が融合し、儀礼や祈り、瞑想が自然に心を支える。

- 共同体志向が強く、苦しみを「共に担う」ことで回復力が高まる。

- 死生観や宇宙観が個人の意味づけを助け、苦しみを超越する力を与える。

アジアの事例は、スピリチュアルケアが制度化されなくとも、人間の生活文化そのものに根差すことができることを示している。

第6章 日本の事例──看取り・災害支援・職場のメンタルヘルス

6-1. 日本におけるスピリチュアルケアの特徴

日本では欧米のように「チャプレン制度」が制度化されていない。しかしその代わりに、僧侶、神職、牧師、臨床宗教師などが病院や地域に招かれ、宗派を超えてケアを行う活動が広がっている。特徴は以下の通りである。

- 宗教色を前面に出さず、文化的・人間的な支援として実施される。

- 「傾聴」や「共にいる」姿勢が重視される。

- 茶道や俳句、自然観といった日常文化がスピリチュアルケアとして機能する。

6-2. 看取りの現場におけるスピリチュアルケア

ケーススタディ1:京都の病院での一服の茶

末期がんの女性患者が「死が怖い」と涙を流したとき、緩和ケアチームの僧侶は仏教の説法を説く代わりに、静かに茶を点てて患者に差し出した。女性は茶の香りに包まれ「今ここに生きている実感」を取り戻した。その後「死を前にしても、一服の茶のように豊かな瞬間がある」と語った。

この事例は、日本文化に根ざした日常的営みがスピリチュアルケアとなり、レジリエンスを支えることを示している。

ケーススタディ2:僧侶と家族の語り合い

長野の病院では、看取りの場面で僧侶が患者家族と共に時間を過ごした。遺族は「死をどう受け止めたらよいのか分からなかったが、僧侶が“悲しんでよいのです”と言ってくれたことで心が軽くなった」と語った。看取りの現場では、言葉そのものよりも「存在として寄り添うこと」がレジリエンスを生み出す。

6-3. 災害支援におけるスピリチュアルケア

東日本大震災後の臨床宗教師活動

2011年の東日本大震災では、宗派を超えた臨床宗教師が被災地で活動し、遺族や被災者の心のケアに尽力した。ある母親は「子どもを失って“なぜ自分だけが生き残ったのか”と苦しかったが、臨床宗教師がただ黙って聴いてくれたことで、生きる力が少し戻った」と語った。

データ

東北大学の調査(2015年)によれば、臨床宗教師の活動に触れた被災者は「心の支えを得た」と回答する割合が70%を超え、抑うつ症状が有意に低下していた。

ケーススタディ3:熊本地震での「祈りの場」

2016年の熊本地震では、避難所に設けられた小さな祈りのスペースで、多宗教の人々が自由に祈ることができた。ある被災者は「祈りを通じて“自分は孤立していない”と感じた」と証言している。祈りの場は、個人だけでなく共同体全体のレジリエンスを高める機能を果たした。

6-4. 職場におけるメンタルヘルスとスピリチュアルケア

ケーススタディ4:自動車メーカーの人材開発プログラム

ある大手自動車メーカーでは、過労やストレスで心身の不調を抱える社員が増えたことを受け、「スピリチュアル・リフレクション」の時間を人材開発プログラムに導入した。社員は「自分の働く意味」「人生の目的」を問い直すワークを通じてレジリエンスを高めた。その結果、燃え尽き症候群が減少し、職場の満足度が上昇した。

ケーススタディ5:医療従事者のケア

パンデミック下の日本の病院では、医師や看護師が極度のストレスにさらされていた。院内で臨床宗教師や心理士が「語りの場」を設け、医療従事者自身が「恐怖や無力感を共有できる」ようにした。参加者は「患者のケアだけでなく、自分の心を守る意味に気づけた」と語り、レジリエンスが高まった。

6-5. 日本の事例が示すもの

日本におけるスピリチュアルケアとレジリエンスの特徴は以下の三点に集約できる。

- 文化的営みをケアに転換する力

茶道・俳句・自然観照など、生活文化そのものがスピリチュアルケアとなりうる。 - 「共にいる」ことを重視する姿勢

宗教的な答えを与えるのではなく、存在そのもので寄り添う姿勢が心を支える。 - 災害と社会的危機の中での重要性

震災やパンデミックといった危機の中で、スピリチュアルケアが人々のレジリエンスを高めてきた。

6-6. 第6章のまとめ

日本の事例は、宗教色を前面に出さなくてもスピリチュアルケアが機能しうることを示している。看取りの現場、災害支援、職場メンタルヘルスにおいて、「傾聴」「文化的営み」「共にあること」が人々のレジリエンスを支えてきた。

欧米のように制度化された形とは異なるが、日本の実践は「文化的背景を活かしたスピリチュアルケア」の可能性を示す重要な事例群である。

第7章 スピリチュアルケアとレジリエンスの心理学的メカニズム

7-1. 意味づけ理論とスピリチュアルケア

心理学者ヴィクトール・フランクルは、強制収容所での体験を通して「人間は意味を求める存在である」と述べた。彼のロゴセラピー理論は、苦しみの中で意味を見出すことが人を生かす力となることを強調する。

スピリチュアルケアは、まさにこの「意味づけ」のプロセスを支える。患者や被災者が「なぜ自分がこんな目に遭ったのか」と問い続けるとき、ケアの担い手は即答するのではなく、本人が語りを通じて意味を編み直す場を提供する。

研究データ

米国心理学会の研究(2018年)によると、「意味づけ支援を受けたトラウマ体験者」は、受けなかった人に比べてPTSD症状が30%低減した。

7-2. 認知行動療法(CBT)との接点

認知行動療法は、思考・感情・行動の相互作用を修正することでストレスを軽減する心理療法である。スピリチュアルケアは、このCBTの枠組みと接点を持つ。

例えば「自分は無力だ」という認知に対して、スピリチュアルケアは「あなたの存在そのものに価値がある」と働きかける。これは単なる思考修正ではなく「存在の再定義」であり、深層からのレジリエンス回復を可能にする。

ケーススタディ

がん患者が「治療に失敗した自分は弱い人間だ」と語ったとき、チャプレンは「あなたが病と向き合ってきた時間自体が強さを証明している」と返した。患者は「自分は弱者ではなく、人生を戦い抜いている」と認識を変化させ、抑うつが軽減した。

7-3. ポジティブ心理学とレジリエンス

マーティン・セリグマンが提唱したポジティブ心理学は、人間の幸福や強みを科学的に研究する学問である。その中で「希望」「感謝」「楽観性」はレジリエンスを高める主要因とされる。

スピリチュアルケアは、感謝の念や希望の視点を引き出すプロセスを持っている。例えば祈りや瞑想は「今あるものへの感謝」を呼び起こし、死別の悲しみを抱える人に「再び生きていく希望」を芽生えさせる。

データ

ハーバード大学の研究(2020年)によれば、祈りや瞑想を日常に取り入れている人は、取り入れていない人に比べて「ストレス後の回復力」が35%高かった。

7-4. 神経科学から見たメカニズム

近年、神経科学の研究は、スピリチュアルな実践が脳の機能に影響を与えることを明らかにしている。

- 瞑想や祈りは、前頭前皮質の活動を高め、感情の制御力を強化する。

- 内側前頭前野は「自己と他者の共感的つながり」に関与しており、スピリチュアルケアの場での「安心感」を支えている。

- 脳内物質オキシトシンは「信頼」と「つながり」の感覚を高め、ケアの関係性を強固にする。

ケーススタディ

イタリアの研究チーム(2021年)は、終末期患者にスピリチュアルケアを行ったところ、瞑想後の脳スキャンで扁桃体の過活動が抑制され、恐怖反応が低減していたと報告している。

7-5. トラウマ理論とレジリエンス

トラウマ心理学の分野では、心的外傷を経験した人が「再体験・回避・過覚醒」といった症状を示すことが知られている。しかし近年は、トラウマ後に「成長」する可能性、すなわちポスト・トラウマティック・グロース(PTG)が注目されている。

スピリチュアルケアは、このPTGの触媒となる。苦しみを「乗り越える対象」ではなく「人生の一部として意味づけ直す対象」として扱うからである。

7-6. 専門家インタビュー

インタビュアー:「先生、スピリチュアルケアはどのようにレジリエンスを強めるのでしょうか?」

臨床心理学者(日本の研究者G氏):「一つは“意味づけ”です。人は苦しみに意味を与えられたとき、初めて前に進む力を持てます。もう一つは“つながり”です。他者との関係の中で自分の存在を確認できると、心は再び立ち上がれるのです。」

精神科医(欧州研究者H氏):「私たちの臨床データでは、スピリチュアルケアを受けた患者は、受けなかった患者よりも回復期間が20〜30%短縮される傾向があります。これは心理的介入だけでは説明できず、スピリチュアルな要素がレジリエンスの触媒となっている証拠です。」

7-7. 第7章のまとめ

スピリチュアルケアとレジリエンスは、心理学的メカニズムの中で以下の形で結びついている。

- 意味づけ──苦しみを「物語」として再構築する力

- 認知再評価──自己認識を肯定的に修正する働き

- 感情調整──瞑想や祈りを通じた神経科学的効果

- 成長促進──トラウマを「成長の契機」に変える可能性

これらの要素は、データや臨床研究によって裏づけられており、スピリチュアルケアが人間のレジリエンスを科学的に支えていることを示している。

心理学的介入とスピリチュアルケアの統合点を整理すると表1にまとめられる

表1 スピリチュアルケアと心理学的介入の接点

領域 | スピリチュアルケア | 心理学的介入 | 共通点/統合点 |

意味の探求 | 宗教的対話、儀礼、哲学的問いかけ | ロゴセラピー、ACT | 「意味づけ」が中核 |

感情の整理 | 傾聴・祈り・沈黙 | 認知行動療法(認知再構成) | 感情の言語化と再構成 |

社会的支援 | 共同体や宗教コミュニティ | ソーシャルサポート研究 | 孤立を防ぐ「つながり」 |

成長の可能性 | 苦しみを超えた霊的成熟 | ポジティブ心理学(PTG研究) | 逆境を成長に変える力 |

第8章 グローバル比較──欧米・アジア・日本の実践と課題

8-1. 欧米の特徴と課題

特徴

- 制度化と専門職養成:ホスピスや病院にチャプレンを配置する制度が確立している。

- 科学的エビデンスの蓄積:臨床データに基づき、スピリチュアルケアの効果が数値化・可視化されている。

- 多宗教社会への対応:宗教的多様性を背景に、包括的・中立的なスピリチュアルケアが重視されている。

課題

- 宗教性の薄まり:制度化によって「専門職の業務」と化し、ケアが形式的になる危険がある。

- 文化的共感の限界:多宗教性は強みである一方、特定の信仰や文化的背景を深く理解することが難しい場合がある。

8-2. アジアの特徴と課題

特徴

- 宗教と日常の融合:祈りや瞑想、祖先祭祀など、生活文化そのものがスピリチュアルケアとなっている。

- 共同体志向:苦しみを共同体で分かち合うことで、レジリエンスが強化される。

- 包括的死生観:仏教やヒンドゥー教、イスラムの教えに基づき、死や苦しみを超越的に意味づける力が強い。

課題

- 制度化の遅れ:ケアが宗教や共同体に依存しており、都市化・個人化が進む中で支援が不足するケースがある。

- 科学的検証の不足:効果は文化的に認知されているが、データやエビデンスが少なく、国際比較に耐えにくい。

8-3. 日本の特徴と課題

特徴

- 宗教色を抑えた実践:宗派を超えた臨床宗教師や文化的営み(茶道・俳句・自然観照)がスピリチュアルケアの形となっている。

- 「共にいる」ケア:言葉よりも存在そのものを通じてレジリエンスを支えるスタイル。

- 災害対応の実績:震災やパンデミックにおいて、スピリチュアルケアがレジリエンス強化に大きな役割を果たしてきた。

課題

- 制度的基盤の不足:チャプレン制度が確立されておらず、臨床宗教師の活動もまだ限定的。

- 人材育成の課題:専門的トレーニングや養成プログラムが不十分であり、持続可能性が懸念される。

- 社会的理解の不足:「スピリチュアルケア」が宗教と混同されやすく、普及に壁がある。

8-4. グローバル比較の視点

欧米・アジア・日本の特徴と課題を比較すると表2の通りである

表2 欧米・アジア・日本のスピリチュアルケア比較

領域 | 欧米 | アジア | 日本 |

制度化 | チャプレン制度確立 | 宗教共同体中心、制度化は遅い | 臨床宗教師制度が萌芽段階 |

実践方法 | 科学的エビデンス+多宗教対応 | 瞑想・祈り・祖先祭祀が生活文化に根付く | 茶道・俳句・自然観照など文化的実践 |

強み | エビデンスの豊富さ、専門職育成 | 生活文化と一体化、共同体のレジリエンス | 宗派を超えた柔軟性、災害対応の経験 |

課題 | 形式化の危険、文化的共感の限界 | 都市化による共同体弱体化、検証不足 | 制度的基盤と人材育成不足、社会的理解の不足 |

8-5. 専門家インタビュー

インタビュアー:「先生、欧米・アジア・日本の違いをどう総括されますか?」

国際緩和ケア学会の研究者I氏:「欧米は“制度と科学”、アジアは“文化と共同体”、日本はその中間に位置しています。三者は対立するのではなく、相互補完的な関係です。制度の強さ、文化の深さ、そして日本的な柔軟性が融合すれば、より持続可能なスピリチュアルケアが形成されるでしょう。」

8-6. 第8章のまとめ

グローバルに比較すると、スピリチュアルケアとレジリエンスの実践は文化的背景によって異なる形をとっている。

- 欧米は 制度と科学的エビデンス に基づき、専門職化を進めている。

- アジアは 宗教・文化・共同体 を基盤に、日常生活にケアが根付いている。

- 日本は 宗教色を抑えた文化的アプローチ を特徴としつつ、制度化や人材育成に課題を抱えている。

この多様性は弱点ではなく、むしろ相互に学び合う可能性を秘めている。欧米の制度化と科学的検証、アジアの文化的実践、日本の柔軟性と災害対応の経験を組み合わせることで、より普遍的かつ実効性の高いスピリチュアルケアとレジリエンスのモデルが構築できるであろう。

第9章 スピリチュアルケアとレジリエンスの実践モデル──未来への展望

9-1. 実践モデル構築の必要性

21世紀は、不確実性・多様性・変動性に満ちた時代である。パンデミック、気候変動、戦争、経済危機など、人類はかつてないほどの困難に直面している。このような時代に必要なのは、単なる「危機からの回復」ではなく、「危機を成長の契機に変える力」である。

スピリチュアルケアとレジリエンスを統合した実践モデルは、人々が苦しみに意味を見出し、社会全体で回復する仕組みを築くための鍵となる。

9-2. 医療現場でのモデル

- 多職種チームによる統合ケア

医療チームに臨床宗教師やチャプレンを組み込み、医師・看護師・心理士と協働する。身体・心理・社会・スピリチュアルの四側面を包括することで、患者や家族のレジリエンスを高める。

ケーススタディ

東京の病院で導入された「スピリチュアルラウンド」では、週1回、緩和ケアチームが患者と「生きる意味」について話す時間を設けている。その結果、患者の不安が軽減し、医療従事者のバーンアウトも減少した。

9-3. 教育領域でのモデル

- レジリエンス教育とスピリチュアル・リテラシー

学校教育において、瞑想・自然体験・哲学対話を導入し、学生が「人生の意味」や「困難の意味」を考える機会を持つ。これは宗教教育ではなく、人間形成教育としてのスピリチュアル・リテラシーである。

データ

フィンランドの教育省が導入した「マインドフルスクールプログラム」では、児童のストレスが25%減少し、学習意欲が向上した(2019年報告)。日本でも同様の取り組みが可能である。

9-4. ビジネス領域でのモデル

- 職場のウェルビーイング支援

企業におけるスピリチュアルケアは、従業員が「働く意味」を見出し、ストレスに強い組織を作る上で重要である。

ケーススタディ

アメリカのGoogle社では「Search Inside Yourself」というプログラムを導入し、瞑想と意味の探求を通じて社員のレジリエンスを高めている。日本でも、茶道や禅の要素を取り入れた「リフレクション研修」が企業研修として注目されている。

9-5. 災害支援でのモデル

- マルチフェイス・スピリチュアルケア・ネットワーク

災害時に宗派や宗教を超えたスピリチュアルケア・チームを編成し、被災者に寄り添う仕組みを制度化する。

ケーススタディ

ニュージーランド・クライストチャーチ地震(2011年)では、多宗教の宗教者が協働して祈りと支援を行い、被災者の心理的回復に貢献した。このモデルは、日本やアジアの災害支援にも応用可能である。

9-6. 実践モデルの共通要素

- 傾聴と対話──意味づけを支える場をつくる。

- 共同体的支援──孤独を解消し、つながりを育む。

- 文化的実践の活用──茶道、祈り、音楽、芸術などをケアに取り入れる。

- 科学的エビデンスの蓄積──心理学・精神医学・神経科学のデータを基盤とする。

- 制度化と柔軟性の両立──欧米的な制度とアジア的な文化実践を組み合わせる。

9-7. 専門家インタビュー

インタビュアー:「未来のスピリチュアルケアはどのように発展していくのでしょうか?」

国際心理学者(米国研究者J氏):「医療や教育に組み込まれるだけでなく、社会全体の“レジリエンス文化”の一部になるでしょう。人々が“意味を語る場”を持つことが、社会の持続可能性に直結します。」

日本の臨床宗教師(K氏):「私たちの役割は、宗教を押し付けることではなく、人が“生きる意味”を見つけられるように支えることです。その場を病院、学校、職場、災害現場など多様な場所に広げることが今後の課題です。」

9-8. 第9章のまとめ

スピリチュアルケアとレジリエンスを統合する実践モデルは、未来社会において不可欠である。

- 医療では「全人的ケア」として、

- 教育では「スピリチュアル・リテラシー」として、

- ビジネスでは「働く意味の再発見」として、

- 災害支援では「多宗教協働モデル」として、

幅広く展開できる。これらの共通要素を制度化しつつ、文化的柔軟性を活かすことで、人類は危機の時代を乗り越える力を高められるだろう。

第10章 結論──スピリチュアルケアとレジリエンスが拓く未来

10-1. これまでの議論の総括

本稿では、「スピリチュアルケアの役割とレジリエンス」を軸に、欧米・アジア・日本の事例や学術的知見を通じて、その関係性を多角的に考察してきた。

- スピリチュアルケアは、苦しみを単なる不幸や損失としてではなく「意味を見いだす契機」として受け止める場を提供してきた。

- レジリエンスは、逆境に直面した人々が「折れずに立ち直る力」であり、スピリチュアルケアのプロセスによって強化されることが確認された。

- 欧米は「制度化と科学的検証」、アジアは「宗教と文化の力」、日本は「文化的柔軟性と災害経験」という特徴を持ち、相互補完的な学びが可能であることが明らかになった。

10-2. 個人にもたらす未来

個人にとってスピリチュアルケアとレジリエンスは、単に「苦しみに耐える力」ではなく、「苦しみを自分の人生物語に統合する力」である。

- 看取りの場で、死を恐怖ではなく「人生の完結」として受け入れられる。

- 災害や喪失に直面しても、「自分は孤立していない」という感覚が生きる力を育む。

- 職場や家庭においても「意味を持って生きる」感覚がレジリエンスを底上げする。

このように、個人が「意味」と「つながり」を感じるとき、逆境は成長の契機となる。

10-3. 社会にもたらす未来

社会レベルで見た場合、スピリチュアルケアとレジリエンスは以下の効果をもたらす。

- 医療現場の変革:緩和ケアにおいて「全人的苦痛」を軽減し、患者や家族のQOL(生活の質)を高める。

- 災害復興の基盤:被災者の心の回復を支え、地域全体の再生を促進する。

- 職場のウェルビーイング:社員のバーンアウトを防ぎ、持続可能な働き方を可能にする。

- 教育の深化:若者が「意味を語る場」を持つことで、未来社会を支える強靭な世代が育つ。

社会は「効率」や「生産性」だけでは持続しない。人間の根源的問いに向き合う文化を育てることが、真のレジリエンス社会を築く鍵である。

10-4. グローバル社会における展望

グローバル化が進む現代において、スピリチュアルケアとレジリエンスは国境を超える普遍性を持っている。

- 欧米の「制度と科学」

- アジアの「宗教・文化的伝統」

- 日本の「柔軟な実践」

これらを相互に学び合うことで、より包括的なモデルが形成できるだろう。国際的な災害支援や医療協力においても、スピリチュアルケアとレジリエンスの融合は不可欠になる。

専門家の声

国際NGO職員(L氏):「人類が共有すべき課題は気候危機や紛争だけではありません。心の危機にどう対処するかもグローバルな課題です。スピリチュアルケアとレジリエンスは、国際協力の新しい柱になるでしょう。」

10-5. 今後の課題と展望

- 制度化と文化的柔軟性の両立

科学的検証に基づく制度的支援を整備しつつ、文化的背景に即した柔軟な実践を認めることが必要である。 - 人材育成の拡充

臨床宗教師やスピリチュアルケア専門職を育て、社会の多様な現場に配置できる体制づくりが求められる。 - 社会的理解の促進

スピリチュアルケアを「宗教活動」と誤解せず、「人間の根源的な問いに寄り添う営み」として普及させる啓発活動が必要である。

10-6. 最終的な結論

スピリチュアルケアとレジリエンスは、21世紀を生きる私たちにとって「心の免疫システム」とも言える存在である。身体がウイルスや病原体に対して免疫を発動するように、心もまた苦しみや喪失に対して「意味づけ」と「つながり」による免疫を発動する。その働きを支えるのがスピリチュアルケアであり、その結果として強化されるのがレジリエンスである。

未来において、人類は度重なる危機に直面するだろう。しかし、その度にスピリチュアルケアとレジリエンスを通じて「苦しみを成長へと変える力」を発揮できれば、社会は持続可能で希望に満ちた方向へ進むことができる。

参考文献一覧(APA第7版形式)

スピリチュアルケア・ホスピス関連

- Byock, I. (1997). Dying well: Peace and possibilities at the end of life. Riverhead Books.

- Cicely Saunders Institute. (2015). Palliative care: The solid facts. World Health Organization.

- Puchalski, C. M., Vitillo, R., Hull, S. K., & Reller, N. (2014). Improving the spiritual dimension of whole person care: Reaching national and international consensus. Journal of Palliative Medicine, 17(6), 642–656. https://doi.org/10.1089/jpm.2014.9427

レジリエンス理論・心理学関連

- American Psychological Association. (2014). The road to resilience. https://www.apa.org/topics/resilience

- Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience: Have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 59(1), 20–28. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20

- Masten, A. S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development. American Psychologist, 56(3), 227–238. https://doi.org/10.1037/0003-066X.56.3.227

- Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High-risk children from birth to adulthood. Cornell University Press.

ロゴセラピー・意味づけ関連

- Frankl, V. E. (2006). Man’s search for meaning. Beacon Press. (Original work published 1946)

- Wong, P. T. P. (2012). From logotherapy to meaning-centered counseling and therapy. In P. T. P. Wong (Ed.), The human quest for meaning: Theories, research, and applications (2nd ed., pp. 619–647). Routledge.

神経科学・マインドフルネス関連

- Davidson, R. J., & McEwen, B. S. (2012). Social influences on neuroplasticity: Stress and interventions to promote well-being. Nature Neuroscience, 15(5), 689–695. https://doi.org/10.1038/nn.3093

- Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. Delacorte.

欧米・アジア・日本の事例比較関連

- Japanese Association for Clinical Chaplains. (2019). Clinical chaplaincy in Japan: Practices and perspectives. Kyoto University Press.

- Sasaki, H., & Kawai, T. (2017). Spiritual care in the aftermath of the Great East Japan Earthquake: The role of clinical religious professionals. Journal of Religion and Health, 56(3), 876–893.

- Walton, M., & Koenig, H. G. (2019). Spiritual care in diverse health care settings: Practices from around the world. Religions, 10(9), 524. https://doi.org/10.3390/rel10090524

ご感想、お問い合せ、ご要望等ありましたら下記フォームでお願いいたします。

投稿者プロフィール

- 市村 修一

-

【略 歴】

茨城県生まれ。

明治大学政治経済学部卒業。日米欧の企業、主に外資系企業でCFO、代表取締役社長を経験し、経営全般、経営戦略策定、人事、組織開発に深く関わる。その経験を活かし、激動の時代に卓越した人財の育成、組織開発の必要性が急務と痛感し独立。「挑戦・創造・変革」をキーワードに、日本企業、外資系企業と、幅広く人財・組織開発コンサルタントとして、特に、上級管理職育成、経営戦略策定、組織開発などの分野で研修、コンサルティング、講演活動等で活躍を経て、世界の人々のこころの支援を多言語多文化で行うグローバルスタートアップとして事業展開を目指す決意をする。

【背景】

2005年11月、 約10年連れ添った最愛の妻をがんで5年間の闘病の後亡くす。

翌年、伴侶との死別自助グループ「Good Grief Network」を共同設立。個別・グループ・グリーフカウンセリングを行う。映像を使用した自助カウンセリングを取り入れる。大きな成果を残し、それぞれの死別体験者は、新たな人生を歩み出す。

長年実践研究を妻とともにしてきた「いきるとは?」「人間学」「メンタルレジリエンス」「メンタルヘルス」「グリーフケア」をさらに学際的に実践研究を推し進め、多数の素晴らしい成果が生まれてきた。私自身がグローバルビジネスの世界で様々な体験をする中で思いを強くした社会課題解決の人生を賭ける決意をする。

株式会社レジクスレイ(Resixley Incorporated)を設立、創業者兼CEO

事業成長アクセラレーター

広島県公立大学法人叡啓大学キャリアメンター

【専門領域】

・レジリエンス(精神的回復力) ・グリーフケア ・異文化理解 ・グローバル人財育成

・東洋哲学・思想(人間学、経営哲学、経営戦略) ・組織文化・風土改革 ・人材・組織開発、キャリア開発

・イノベーション・グローバル・エコシステム形成支援

【主な著書/論文/プレス発表】

「グローバルビジネスパーソンのためのメンタルヘルスガイド」kindle版

「喪失の先にある共感: 異文化と紡ぐ癒しの物語」kindle版

「実践!情報・メディアリテラシー: Essential Skills for the Global Era」kindle版

「こころと共感の力: つながる時代を前向きに生きる知恵」kindle版

「未来を拓く英語習得革命: AIと異文化理解の新たな挑戦」kindle版

「グローバルビジネス成功の第一歩: 基礎から実践まで」Kindle版

「仕事と脳力開発-挫折また挫折そして希望へ-」(城野経済研究所)

「英語教育と脳力開発-受験直前一ヶ月前の戦略・戦術」(城野経済研究所)

「国際派就職ガイド」(三修社)

「セミナーニュース(私立幼稚園を支援する)」(日本経営教育研究所)

【主な研修実績】

・グローバルビジネスコミュニケーションスキルアップ ・リーダーシップ ・コーチング

・ファシリテーション ・ディベート ・プレゼンテーション ・問題解決

・グローバルキャリアモデル構築と実践 ・キャリア・デザインセミナー

・創造性開発 ・情報収集分析 ・プロジェクトマネジメント研修他

※上記、いずれもファシリテーション型ワークショップを基本に実施

【主なコンサルティング実績】

年次経営計画の作成。コスト削減計画作成・実施。適正在庫水準のコントロール・指導を遂行。人事総務部門では、インセンティブプログラムの開発・実施、人事評価システムの考案。リストラクチャリングの実施。サプライチェーン部門では、そのプロセス及びコスト構造の改善。ERPの導入に際しては、プロジェクトリーダーを務め、導入期限内にその導入。組織全般の企業風土・文化の改革を行う。

【主な講演実績】

産業構造変革時代に求められる人材

外資系企業で働くということ

外資系企業へのアプローチ

異文化理解力

経営の志

商いは感動だ!

品質は、タダで手に入る

利益は、タダで手に入る

共生の時代を創る-点から面へ、そして主流へ

幸せのコミュニケーション

古典に学ぶ人生

古典に学ぶ経営

論語と経営

論語と人生

安岡正篤先生から学んだこと

素読のすすめ

経営の突破口は儒学にあり

実践行動学として儒学に学ぶ!~今ここに美しく生きるために~

何のためにいきるのか~一人の女性の死を見つめて~

縁により縁に生きる

縁に生かされて~人は生きているのではなく生かされているのだ!~

看取ることによって手渡されるいのちのバトン

など